Creedence Clearwater Revival

- Introduction

- CCR et le cinéma : l'âme de l'amérique

- Creedence Clearwater Revival, le livre de Steven Jezo-Vannier

- Creedence Clearwater Revival

- Bayou Country

- Green River

- Willy and the Poor Boys

- Cosmo's Factory

- Pendulum

- Mardi Gras

- Live In Europe

- The Concert

Creedence Clearwater Revival

28 mai 1968

S’il est un fait que nombre de groupes de rock ont connu des débuts laborieux, rares sont ceux à avoir autant galéré que Creedence Clearwater Revival. Encore un mystère difficile à éclaircir parmi tous ceux qui entourent cette formation atypique qui, bien qu’ayant connu un succès foudroyant après cet album séminal, n’aura réussi à tenir que quatre petites années avant d’exploser en plein vol, notablement minée par des querelles d’égo. Quatre années intenses, jalonnées de sept productions studio enregistrées à marche forcée, dont ce Creedence Clearwater Revival représente la porte d’entrée la plus naturelle qui soit, riche de promesses qui furent indéniablement tenues par ses successeurs. Mais quelle histoire…

Neuf ans : c’est la durée qui sépare la formation de The Blue Velvets en 1959, groupe de rythm and blues réunissant trois camarades lycéens d’El Cerrito en Californie, et l'avènement en 1968 de ce quatuor au patronyme plus qu’improbable réalisant la fusion d’un nom propre (Credence Nuball, connaissance de John Fogerty qui se voit ici renommé Creedence), d’une pub pour la bière Olympia (Clearwater formé à partir de “clear water”) et d’un voeu renouvelé d’allégeance de la part de tous ses membres (Revival). Neuf ans de tâtonnements, de singles ignorés par les radios et les auditeurs, de rééquilibrages de line-up (arrivée au chant du frère aîné de John Fogerty, Tom, en 1960, puis passage de celui-ci à la guitare rythmique deux ans plus tard tandis que Stu Cook abandonne le piano pour la basse), de changements de noms (The Blue Velvets, puis Tommy Fogerty and the Blue Velvets, puis The Golliwogs) et de label (Oakland’s Orchestra Records, puis Fantasy Records, une compagnie initialement spécialisée dans le jazz). Neuf ans d’atermoiements, de désillusions, d'incompréhensions, de doutes, alors que, fondamentalement, le potentiel de ces quatre garçons dans le vent (de la west coast) est déjà là et bien là. On touche sans doute ici à l’un de ces éléments un peu mystiques qui font que d’un seul coup d’un seul, une machine grippée se met à s’emballer au point que plus personne ne se trouve en mesure de l’arrêter. Cet élément, ou plutôt cette conjonction d’éléments, va se produire durant les six premiers mois de l’année 1967. Hasard ou coïncidence, peu importe finalement : les faits sont là, et il convient de les rapporter le plus fidèlement possible, car c’est de cette période que découle logiquement la carrière fulgurante de Creedence ainsi que sa fin d’ores et déjà téléguidée.

D’abord, Fantasy se fait racheter par Saul Zaentz, un fondu de jazz travaillant pour le label depuis une bonne dizaine d’années mais ayant décidé d’en prendre les rênes afin de lui faire franchir un cap. L’homme a le nez fin - il se reconvertira d’ailleurs dans la production hollywoodienne et sera à l’origine de 3 films oscarisés, Vol au dessus d’un nid de coucou, Amadeus et Le Patient Anglais -, et même si les Golliwogs n’ont rien à voir avec le jazz, il sent que les quatre californiens sont à deux doigts de passer de l'anonymat à la notoriété. Qu’à cela ne tienne, il va les y aider, mais il en profite au passage pour leur faire signer un contrat ubuesque qui les contraint à sept années de servitude et à une production studio délirante (56 masters en trois ans !). Aveuglés par une promesse de gloire, les quatre hommes signent sans se poser de questions : ils le regretteront amèrement jusqu’à la fin de leurs jours, mais c’est déjà une toute autre histoire.

Par ailleurs, si Zaentz leur fait miroiter le succès, ce n’est pas sans conditions. Première étape : changer de nom. The Golliwogs, c’est trop typé socialement et passablement ridicule (le terme désigne des poupées de chiffon noires africaines), d’où Creedence Clearwater Revival, un nom “plus bizarre que Buffalo Springfield et Jefferson Airplanes” comme s’en souvient Stu Cook. Seconde étape, attirer l’attention des radios en les appâtant avec la reprise d’un single à succès, même si le quatuor se prête volontiers à ce type d’exercice depuis ses débuts sur scène. Ce single, c’est “Susie Q”, un rockabilly de Dale Hawkins sorti en 1956 et que le groupe décide d’assaisonner de couleurs psychédéliques et d’agrémenter d’un roboratif jam instrumental central. Calibré par John Fogerty pour passer sur KMPX, une radio funk-prog de San Francisco, “Susie Q”, long de huit minutes et coupé en deux parties grosso modo égales sur chacune de ses faces, devient le premier hit de CCR, se classant 11ième du Top 40 de l’époque et permettant au groupe de connaître (enfin !) le succès. Mais dans l’optique où le 45 tours ne marche pas, Zaentz a prévu une autre reprise capable de parler au grand public, “I Put A Spell On You” de Screamin’ Jay Hawkins, interprétée cette fois-ci plus littéralement et parfaitement bien incarnée par un John Fogerty qui s’identifie de fort belle manière au truculent chanteur.

Car c’est aussi la grosse nouveauté de Creedence par rapport aux Golliwogs : John Fogerty supplante complètement son frère Tom, lui confisque le micro et s’approprie le songwriting et le rendu sonore du groupe, allant même jusqu’à s’isoler pour achever le mixage de “Susie Q” afin de ne pas avoir à supporter les doutes et les moqueries de ses comparses quant à tel ou tel choix de production, procédé qu’il réitérera sur les six albums à suivre. Car c’est bel et bien le méticuleux et perfectionniste Fogerty qui produit ce premier disque, et non Saul Zaentz qui est pourtant crédité officiellement à ce poste. Ainsi, alors que les deux frères partageaient jusqu’ici l’écriture des titres de The Blue Velvet et de The Golliwogs et alors que Tom les interprétait au micro, l’aîné de la fratrie se voit désormais relégué au rang de simple guitariste rythmique, même si sa patte s’avère essentielle au son du groupe. A ce titre, Creedence Clearwater Revival inclut le seul et unique morceau de CCR à mettre au crédit des deux frères Fogerty, “Walk On The Water” (enregistré et sorti comme single à l’époque Golliwogs et retravaillé ici pour l’occasion), tous ceux des sept albums incombant par ailleurs exclusivement au cadet des Fogerty - hormis les reprises. Là encore, le virage opéré est saisissant, bien que l’on puisse déjà y déceler le vers qui fera pourrir le fruit quatre ans plus tard.

Mais plus saisissante encore est la charge thématique que John s’évertue à instiller désormais à ses compositions. Le déclic tient en un événement bien particulier survenu au tout début de l’année 1967 : son appel sous les drapeaux. Incorporant la réserve de l’armée US tandis que Doug Clifford intègre celle des gardes côtes, John Fogerty trompe son ennui en imaginant des histoires qu’il veut porteuses d’authenticité et en composant des morceaux qui font vibrer sa fibre populaire américaine, tel “Porterville” qui mélange éléments autobiographiques (le titre parle de son père) et pures chimères fantaisistes, brossant le tableau d’un adolescent qui prend ses distances avec sa famille et les soucis d’argent de cette dernière. Même si l’âme de Creedence n’est pas encore fascinée à cette époque par la Louisiane, le bayou et le Mississippi, il s’agit là du premier pas qui conduira Fogerty sur la voie des racines populaires et du terroir de son pays, couleur qui imprégnera l’univers de Creedence Clearwater Revival durant les années qui suivront. C’est également en quittant la réserve de l’armée US que John Fogerty pose les bases thématiques et mélodiques de “Proud Mary” qui, intégré à Bayou Country, le LP n°2, deviendra son morceau le plus emblématique.

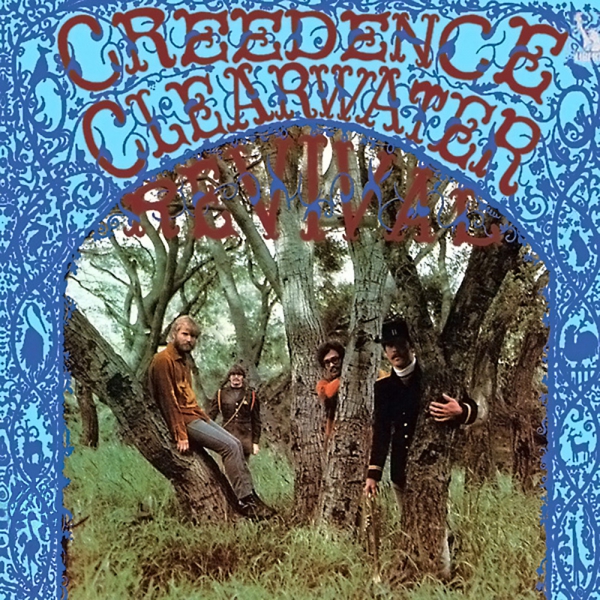

Résulte de tous ces éléments un album qui réunit déjà toutes les caractéristiques stylistiques et thématiques de Creedence, bien que plus éclaté et hétérogène que ses successeurs, plus brut aussi, mais c’est ce qui fait son charme. Ce LP1 met en scène un groupe mûr, sûr de son fait, furieusement moderne (pour l’époque) mais irrésistiblement roots, comme si les quatre musiciens s’étaient échappés d’un petit village du fin fond du sud américain, avec sa chaleur suffocante, son brassage ethnique, ses superstitions, ses poupées vaudou, son alcool frelaté, en un mot comme en cent son authenticité, au point même que certains vont jusqu’à douter de l’identité (blanche) des quatre membres qui posent sur la pochette autour d’un arbre dans une végétation luxuriante, dont deux déguisés en militaire, tellement ce rock garage bluesy et poussiéreux sonne comme s’il était l’œuvre d’un carré noir américain. Preuve s’il en est que John Fogerty a su toucher la corde sensible des ricains, un comble quand on sait que toute cette couleur musicale ne reflète qu’un fantasme, celui de la jeunesse, de la famille, du terroir qu’il aurait voulu avoir.

C’est la face A qui se révèle la plus atypique - et d’emblée la plus accrocheuse - avec les réinterprétations au forceps de “I Put A Spell On You” et de “Susie Q”. La première, pugnace, est toute entière à la solde d’un Fogerty qui habite le titre, bramant de sa voix éraillée caractéristique sa déclaration d’amour sauvage (“I put a spell on you / ‘cause you’re mine”) comme si sa vie dépendait de cette femme tellement désirée qu’il s’attache un sortilège pour la conquérir. L’instrumentation s’égaye autour d’un rythme à trois temps tout en tranquillité qui contraste avec la fougue de l’interprétation vocale, avant que le titre ne s’évade autour d’un magnifique solo lancinant dispensé en plusieurs temps, Tom le guitariste se chargeant de faire monter la pression à chaque pré-refrain par ses attaques erratiques au médiator. Changement complet d’ambiance pour “Susie Q”, merveille de réinterprétation de ce standard rockabilly soutenu par une section rythmique obnubilée et ici transcendée par les divagations psychédéliques de John (boîte téléphonique vocale, chœurs lointains, lignes de guitare comme habitées d’une vie propre). Long, ce titre fascine pourtant du début à la fin et cristallise l’esprit southern de CCR. Entre ces deux coups d’éclats s’intercale l’une des premières compositions majeures de Fogerty, “Working Man”, aux paroles irrésistibles (“I was born on a sunday / On thursday I had me a job”) racontant la vie d’un jeune qui ne cesse de travailler depuis qu’il est né, rejeté par ses parents et n’ayant pas le temps de se créer d’ennuis ni de s’adonner à la magie. Ici apparaît le fameux jeu de question réponse cher à CCR, la voix de John Fogerty alternant avec ses propres lignes de guitare en une sorte de dédoublement schizophrénique survenant chez une personnalité habitée mais en paix avec son histoire. Le rythme est enlevé, le morceau expédié en à peine trois minutes, et déjà le songwriting de l’omniprésent frontman fait mouche sans coup férir.

Si la face B s’ouvre elle aussi sur une reprise (le rythm and blues “Ninety-Nine and a Half (Won’t Do)” de Wilson Pickett, sautillant et possédé), c’est bel et bien le matériel inédit qui attire l’attention. Notamment le fameux “Porterville” et son héritage familial inventé, un court titre country gorgé de stupre, revêche, nerveux, d’une légèreté saisissante. Si ce morceau, le dernier de l’ère Golliwogs, pêche peut-être par un refrain très ritournelle (“I don’t care” égrené en boucle), on se gargarisera de la section rythmique claquée, de la guitare toute en subtilité d’échos et des choeurs béats contrastant avec la gravité du thème. Autre fond de tiroir des poupées de chiffon black, “Walking On The Water”, co-écrit par Tom Fogerty, apporte un peu de charge émotive avec son couplet en mode mineur (une couleur rare chez Creedence) et un refrain pop qui s’évade des carcans du blues, évoquant un Doors tout en tranquillité, le long pont psychédélique se chargeant de réaliser le trait d’union entre le quatuor d’El Cerrito et les autres groupes de la west coast. Juste avant, “Gloomy” prend des airs crépusculaires presque recueillis, avec un John Fogerty qui se fait plus mystérieux, supporté par des à-coups de cordes lancinants, de curieux effets sonores brossés et des lignes de guitares fantomatiques. “Get Down Woman”, quant à lui, n’est pas le morceau le plus singulier de la partie, mais ce blues tout ce qu’il y a de plus traditionnel bénéficie de la forte personnalité des californiens et peut dès lors imposer sa mélodie nonchalante avec le plus grand naturel.

Creedence Clearwater Revival est - déjà - une incontestable réussite, fruit d’un groupe expérimenté, rodé à la scène, maître de ses instruments et de ses influences et porté par un singer-songwriter de grand talent qui ne cessera, au cours des quatre années suivantes, de prendre de plus en plus d’aisance à la plume et au micro. Mais surtout, ce disque séminal pose toutes les bases du style CCR, ce son granuleux vintage, ce lustre cuivré chaleureux, cette authenticité à la fois bonhomme et insubordonnée, cette charge émotionnelle de l’Amérique populaire de la terre, celle qui s’est construite dans la sueur, la fange et la poussière. Cette Amérique simple et besogneuse, cordiale et fière, qui appelle au rêve et à un fantasme de liberté et d’accomplissement de soi. Creedence Clearwater Revival est un disque aussi indispensable que les cinq qui suivront (Mardi Gras pouvant être facilement écarté) et par lequel il est conseillé d’entamer la découverte de ce groupe fascinant, l’un des plus essentiels de la mythologie musicale américaine.

Nicolas