A Newermind on Nevermind

- Introduction

- Le coffret anniversaire passé au crible

- Nevermind : Come As You Are

- Kurt Cobain : Love you so much, it makes us sick

- Dans l'ombre de Nevermind : rock, année 91

- Le rock post-Nevermind : chronique d'une gueule de bois

- Grunge, 20 ans après l'explosion : état des lieux

- Smells Like Nevermind Spirit

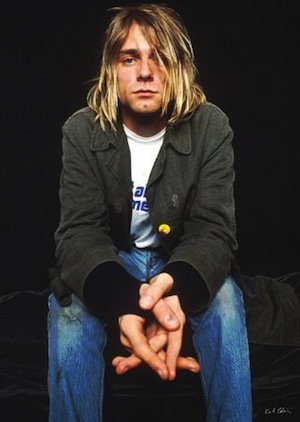

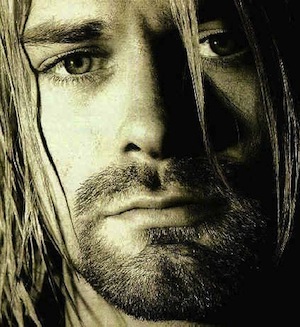

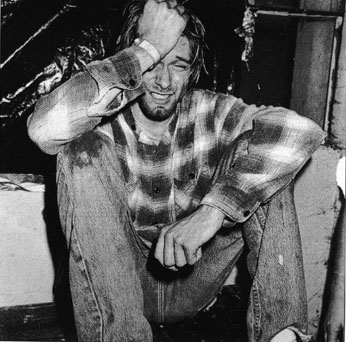

Kurt Cobain : Love you so much, it makes us sick

Et de commencer par cette plate assertion, qu'il est pourtant nécessaire de marteler en tout début, tant ses retombées furent et sont lourdes de conséquences : pas de Nevermind sans Kurt Cobain. Pas de Nirvana sans la voix de son chanteur, râle rauque et élimé dégobillé du fond de son estomac nauséeux, pas de Nirvana sans son guitariste aux riffs malingres vitrifiés dans la disto et gonflés aux pédales d'effets, pas de Nirvana sans son songwriter en chef conciliant urgence fiévreuse et évidence pop, pas de Nirvana sans sa figure de proue aux traits immaculés d'ange blond paumé, car on ne pouvait décemment pas compter sur le sourire chevalin de Dave Grohl et l'allure de grand dadais dégingandé de Kris Novoselic pour vendre des posters et des t-shirts. Bref, pas de Nirvana sans son leader pour lui insuffler son âme, son âme perdue, son âme damnée. Soustrayez Cobain, et c'est toute l'équation Nevermind qui s'effondre. Ne reste, comme aiment à pontifier ceux qui jouent les blasés, qu'une collection de chansons pop jouées avec l'urgence punk sur un matériel de hardos par des gamins hagards se complaisant à copier le célèbre tic des Pixies (couplé chanté/refrain beuglé) jusqu'à l'usure. Pas de quoi faire trembler les fondations du rock. Oui, Nevermind n'est au fond que cela, mais il est aussi bien plus, et le considérer comme un grand disque, ou un disque important, c'est accepter de fait que l'histoire du rock ne se limite pas à une succession de scènes et de mouvements, que sa forme ne se quantifie pas uniquement en termes de sonorités ou d'influences, qu'elle ne se résume pas à une liste de codes plus ou moins obscurs, mais qu'elle s'écrit également avec des personnages dont la personnalité dépasse les limites strictes du répertoire qu'ils ont conçu. Joué à l'identique mais avec quelqu'un d'autre derrière le micro, Nevermind n'est qu'une collection d'excellentes chansons auxquelles il manquera quelque chose, une enveloppe creuse en quête d'aura. Accorder la supériorité de cet album sur le paysage de l'époque, c'est admettre que certains disques, comme celui-ci, parviennent à une forme de transcendance. Quelque chose se joue chez Nirvana, qui dépasse largement le simple plan musical. Nevermind fonctionne, parce que c'est nous, parce que c'est lui.

Le deuil impossible

Question : y'a-t-il quelqu'un dans l'assistance qui méprise sincèrement Cobain ? Quel que soit le rapport de chacun avec le groupe, force est de reconnaître qu'il n'existe pas réellement de fronde anti-Nirvana dans le public rock, là où des personnages comme Axl Rose ou Bono ont pu déclencher des réactions beaucoup plus tranchées et épidermiques. Tout au moins respecte-t-on un minimum le bonhomme et reconnait-on son importance dans l'histoire de cette musique, sans forcément y adhérer. C'est sans doute la chose qui saute le plus aux yeux en abordant la figure de Kurt Cobain, le terrifiant unanimisme qu'il suscite, cette capacité à réconcilier les contraires. Chacun semble y trouver son compte, boutonneux complexés comme extravertis solaires, auditeurs dilettantes et mélomanes pointilleux. Cobain donne autant de grain à moudre à ceux qui apprécient juste Nirvana "parce que "Smells Like Teen Spirit" balance quand même sacrément" que des rock critic nostalgiques célébrant sa trajectoire, tels Patrick Eudeline, parce qu'elle renforce leur vision d'un âge d'or perdu, le suicide de l'idole illustrant l'impossibilité d'en faire revivre l'innocence. Kurt Cobain comme refoulé d'un paradis désormais inaccessible, un miracle dans un monde décati, l'ultime spasme d'un cadavre raide pour la cause.

Quelque chose s'est cristallisé dans le mythe Cobain, quelque chose qui semble résister au temps, alors que depuis près de 20 ans, aucun candidat au poste n'est parvenu à le remplacer, ni les frères Gallagher, ni Thom Yorke, ni Jack White ou Pete Doherty. Pourquoi ? Parce que le rock a épuisé sa capacité de sidération ? A cause de l'époque ? La faute à Internet (sic) ? Avançons cette hypothèse : si le mythe Cobain demeure aussi prégnant, c'est peut-être parce qu'il continue à faire sens dans le paysage actuel, deux décennies après son émergence.

Je est une merde.

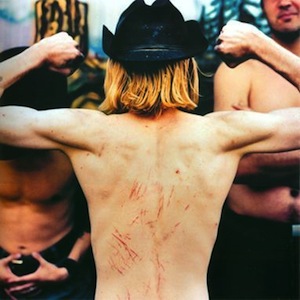

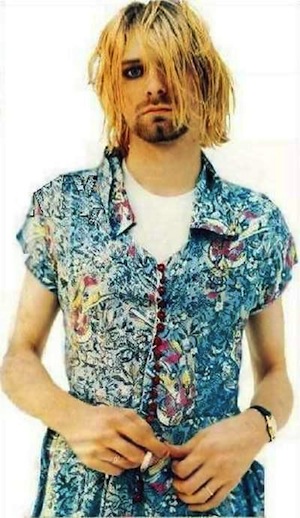

Qu'on ait été ou non contemporain de Cobain, nombre de ses lignes ne manquent pas de faire écho à nos propres parcours personnels : découverte maladroite du sexe ("j'ai été complètement écoeuré par l'odeur de son vagin et de sa sueur, aussi je suis parti"), sentiment aigu de solitude ("je n'ai jamais eu d'amis parce que je détestais tout le monde parce qu'ils étaient tous hypocrites et bidons"), haine de son environnement quotidien ("la population d'Aberdeen est constituée de beaufs bigots mâchonneurs de tabac, flingueurs de cerfs, tueurs de pédés, un tas de bûcherons pas vraiment portés sur les gugusses new wave"), adoption sans réserve d'un idéal paré de toutes les vertus émancipatrices (ici le punk rock, synonyme de liberté), auto-dépréciation féroce ("je suis obsédé par le fait que je suis maigre et idiot") et diagnostic souvent partagé par les légions teenage du virus de la procrastination. Des stances dont la récurrence tourne certes parfois à l'alignement de poncifs, mais qui ne font au final que souligner quel nouveau prototype d'idole Kurt Cobain incarnait à son corps défendant. Il ne s'agissait plus de la rock star en laquelle chacun pouvait fantasmer de s'incarner. Il s'est au contraire forgé sur l'inversion du modèle viriliste colporté entre autres par le hair metal ambiant (version parodique et outrée du hard 70's) mais également par le microcosme testostéroné du hardcore. Avec une constance sadique, Cobain se complaisait dans l'auto-flagellation, abusant des images les plus scabreuses ("quand je pète, des bulles brûlantes d'acide jaillissent de mon cul"), ne cessant de rire de son "petit corps de rat anémique", tout en vitupérant l'univers macho dans lequel baigne le rock. Cette quasi-dénégation de sa propre masculinité, cette volonté de ne surtout pas porter la culotte, cette hargne de ne pas correspondre au cliché du rockeur consommateur de groupies rapproche en ce sens Cobain de John Lennon, qu'il vénérait par ailleurs. Partageant une vénération du blues et une science de la modulation du cri primal, tous deux se sont également réfugiés dans les bras d'une femme qui s'est empressée de leur faire un enfant, à la fois jouets et compagnons d'une veuve noire toute puissante. On ne s'étonnera donc pas que les gender studies, très populaires aux USA depuis de nombreuses années, se soient penchées sur son cas.

Affres du sucksess

S'inaugurait alors un étrange pas de deux. Plus Cobain s'échinait à démolir la statue qu'on lui édifiait (se travestissant, paraissant sur scène en fauteuil roulant, en camisole de force), plus la vénération de ses ouailles redoublait. Plus il se rabaissait, plus on le mettait sur un piédestal. L'histoire du rock est remplie de divorces ponctuels entre l'idole et son public, et les Beatles, Rolling Stones, Jim Morrison comme Bob Dylan se sont tous heurtés un jour sur une incompréhension. Mais elle reposait essentiellement sur un message incorrectement perçu par les foules ou une attente de prise de position (notamment lorsque se posa la question de faire ou non la révolution) que l'icône renâclait à prendre. Le cas Kurt Cobain est beaucoup plus brutal, il consistait à brandir cet unique credo : vous ne devriez pas m'assigner ce rôle, vous ne devriez pas me vénérer, vos regards ne devraient pas converger vers moi. Cobain est une idole qui s'excuse de sa condition, une divinité qui recule devant sa propre affirmation, ne cessant de remettre en cause sa place dans la hiérarchie du paysage rock, quitte à survendre des artistes au demeurant sympathiques mais qui ne méritent pas leur accession au panthéon du rock (du sous-Velvet des Vaselines aux Meat Puppets en passant par Flipper). Une culpabilité qui revient par effet de boomerang sur les fans, car que font-ils sinon entretenir un malentendu ?

De même que Kurt Cobain se plaignait de ne pas avoir eu de mode d'emploi pour l'aider à vivre la célébrité, on cherche en vain un guide permettant de donner sens à cette musique construite sur un monceau de souffrances dont on ne sait au fond rien, ni de son objet, ni de son destinataire. Le grunge est ainsi bâti sur une absence totale de message, aucun mot d'ordre ni slogan, juste une conscience aiguë que quelque chose ne va pas, l'odeur persistante d'un malaise ambiant, jamais totalement verbalisé. La spécificité de Nirvana, en omettant toute dimension musicale, est d'avoir poussé à un point d'incandescence cette problématique so nineties : signer ou non sur une major, refusant ainsi toute dimension sociétale et politique pour inscrire le débat sur un terrain purement éthique. Les membres de Nirvana arrivent à un point de bascule particulier de l'histoire du rock : nés au mitan des années 60, ils sont assez vieux pour avoir vu les groupes fondateurs disparaître ou se décrépir et le punk tout embraser puis s'enliser, mais suffisamment jeunes pour avoir dressé le bilan de la scène hardcore et du mouvement alternatif naissant. L'un s'est sclérosé en édictant une infinie litanie de codes de bonne conduite, l'autre s'est fracassé dans le mur des réalités. Evoluer en marge du système en totale indépendance, c'est bien, mais ça fait au final une belle jambe quand le disque est mal distribué, quand on s'improvise gauchement comptable et tour manager et que l'on passe ses nuits dans le van avec un tom en guise d'oreiller. Cobain lui-même pestait contre Sub Pop, qui centrait tous ses efforts sur son poulain Mudhoney au détriment de ses autres signatures, et de ses EP qui ne sortaient jamais à la date prévue. Sonic Youth et R.E.M. avaient démontré qu'il était possible de franchir le rubicon sans perdre trop d'intégrité artistique au passage. Le problème de Kurt Cobain restait qu'il se rêvait Daniel Johnston et avait du mal à admettre que, autant travaillé par la scène lo-fi que la pop ou le hard rock, son songwriting s'avérait beaucoup plus accessible que celui de ses modèles putatifs pour des oreilles profanes. En conséquence, plutôt que de bénéficier de conditions de travail plus satisfaisantes à l'instar de ses grands frères, Nirvana a explosé et s'est coltiné une pression monstre.

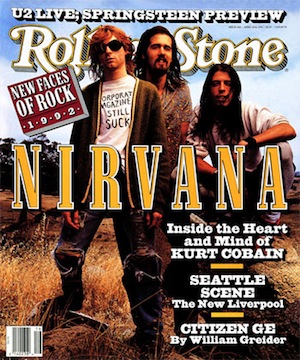

On peut tout à fait adopter le point de vue du rédacteur en chef du NME de l'époque, et considérer l'icône grunge comme un bel hypocrite, amassant les ors de la gloire tout en s'accaparant le prestige de la victime maltraitée, un arriviste qui crevait d'envie de plaire sans oser l'avouer en somme. Car personne ne l'a poussé à quitter Sub Pop après tout, lui qui prophétisait déjà avec ironie son futur retournement de veste dans ses ébauches de bio : "Nirvana voit la scène underground devenir de plus en plus stagnante et docile face aux intérêts commerciaux des majors-labels. Nirvana veut-il changer ça ? Pas question, on veut faire du fric et lécher le cul des gros bonnets dans l'espoir de pouvoir nous aussi nous défoncer et baiser des bimbos torrides et sculpturales, lesquelles devront présenter un test HIV de moins de deux semaines avant de se voir remettre des pass backstage. Bientôt il nous faudra du spray anti-nanas. Bientôt nous serons dans votre ville et vous demanderons si nous pouvons crécher chez vous et utiliser votre cuisine. Bientôt nous jouerons "Gloria" et "Louie Louie" lors de concerts de charité avec tous nos amis célèbres." Cobain y arbore le cynisme froid de celui qui a dressé le constat des apories du modèle alternatif, pour qui tout mouvement était voué à la récupération. Un cynisme cool car au fond résigné, brandi en couverture de Rolling Stone, que l'on se grime en complet-veston où que l'on se drape dans un t-shirt floqué d'un amer corporate magazines still suck. Jouer le jeu parce qu'on n'a pas le choix, mais montrer que l'on n'est pas dupe. Se pose ainsi la terrible question : comment continuer à être un honnête homme ? Comment agir quand on n'a d'autre choix que de faire partie du système ? A quel moment bascule-t-on ? Où est la frontière ?

Whatever happened to the teenage dream

Ainsi va le mythe Kurt Cobain, qui élève la musique de Nirvana, lui insuffle son supplément d'âme, la nimbe d'un petit parfum âcre et lancinant, mais l'étouffe également. Qu'on le veuille ou non, écouter Nirvana impose à chacun de se mettre en accord ou non avec la mythologie de l'icône de Seattle et son inévitable liturgie. Qui continue d'aimanter les regards par delà les générations et les modes qui se sont succédées depuis. D'où peut-être ce vague sentiment de malaise qui pointe à chaque raout commémoratif, l'impression d'un deuil jamais totalement achevé, la sensation d'une douleur sourde tacitement partagée. Alors que l'on peut se délecter de la musique des Doors ou de Joy Division avec un recul confortable, sans traquer dans leurs méandres les traces de l'idole déchue, Kurt Cobain reste pour beaucoup d'entre nous ce beau soucis. Quand à savoir pourquoi le rock s'est depuis avéré incapable d'imposer un autre mythe aussi magnétique, la question reste entière.

Maxime