Discorama 2000's : les incontournables hard rock/metal

- Introduction

- 2000-2001

- 2002-2004

- 2005-2006

- 2007-2009

2005-2006

octobre 2005

Queen Adreena doit être l’un des groupes de métal les plus sous-estimés, et injustement méconnus. Il est né au début des années 2000 des cendres de Daisy Chainsaw (connu pour son titre culte "Love Your Money") où Katie Jane Garside sévissait déjà avec Crispin Grey, avant de se raser la tête, de sombrer dans une profonde dépression et de finalement partir vivre en recluse à la campagne. Crispin Gray et son groupe sortent encore quelques albums, avant que celui-ci ne recontacte Garside pour former Queen Adreena. En 2005, sort The Butcher and The Butterfly, le troisième album studio. Il est le dernier à avoir bénéficié d’une distribution classique via One Little Indian, et à être accompagné de singles et de clips associés (clips qui, hors 1er album, ont de toute façon souvent été assez mauvais). Il a également été le dernier avant que Katie Jane Garside ne s’adonne quasiment entièrement à ses projets parallèles (Ruby Throat et Lalleshwari).

Une des forces principales de Queen Adreena réside dans sa minuscule chanteuse frêle comme une brindille, et dans son alchimie avec Crispin Grey. Elle amadoue l’auditeur de sa petite voix susurrante avant de lui hurler à la face comme une ogresse. La voir sur scène relève de l’étape ultime dans l’ascension vers le grand n’importe quoi : convulsions, vin craché sur le public, poses explicites et sourires de gamine flippante. Garside est une petite chose terrorisée. Elle nourrit sa musique de ses angoisses sourdes, et exhibe sans fard ni censure ses émotions et ses pensées. Mais s’arrêter aux frasques quasi-fascinantes de la chanteuse seraient bien dommage tant le potentiel du groupe est grand.

Deux ans après la tonitruant Drink Me, la groupe sort son album le plus abouti et cohérent. The Butcher and the Butterfly est une compilation de tout ce que Queen Adreena sait faire de mieux. Il mélange la complexité et l’ingéniosité des chansons de Taxidermy, et la colère brute de Drink Me. Le groupe montre qu’il est toujours un monstre de fureur contenue qui berce afin de mieux gifler, et joue avec les nerfs de ses auditeurs. Malgré la brutalité apparente, les chansons ne s'engouffrent pas dans la facilité, et chaque morceau est unique. L'écriture est brillante et originale, que cela soit sur un grunge-métal plus classiques ("FM Doll") ou sur les morceaux twistés par l'originalité du groupe (l'excellent "Medecine Jar"). Et même dans les moments les plus bordéliques ("Racing Toward The Sun") la musicalité reste présente. Queen Adreena peut rebuter par un aspect caricatural, mais il reste surtout un groupe multi-facettes à l'inventivité inépuisable. Et The Butcher and the Butterfly reste jusqu'à aujourd'hui leur chef-d'oeuvre. Car passer de la violence d'un "Princess Carwash" au calme contemplatif de "Cold Light Of Day" avec une telle facilité et une telle cohérence relève presque du génie. Djin, leur album suivant, ne parviendra d'ailleurs pas à atteindre les sommets de Butcher.

Margaux

octobre 2005

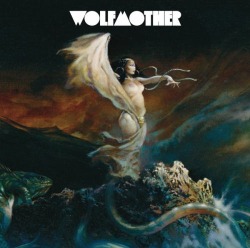

Ne cherchez pas : s'il ne vous faut retenir qu'un seul disque dans tout le revival hard rock qui a sévi à la fin de la dernière décennie, c'est bien l'éponyme de Wolfmother. Oubliez tous les autres, les Airbourne, les Answer, les Jet ou même les Parlor Mob, et inclinez vous avec dévotion devant la louve originelle. Une louve qui sait se mettre en scène avec talent : logo dense et tellurique, succube dominatrice et sensuelle, décor d'apocalypse, tous les éléments graphiques sont déployés avant de laisser place à la plus belle collection de guitares lourdes des 00's. Ça riffe sec du côté de Wolfmother, ça martèle son fer avec la conviction d'un damné, ça envoie son quota de décibels dans les esgourdes, et ça se paye même le luxe de rajouter quelques couches de synthés âcres propres à faciliter l'élévation de l'âme. Sur cette trame sonore gorgée de sulfure, Andrew Stockdale pourfend les tympans de sa voix de hyène en chaleur avec une délectation non feinte (il n'y a qu'à subir le hurlement dément qui nous accueille sur "Dimension" pour en prendre toute la mesure) sans pour autant oublier d'y glisser au passage des mélodies carnassières ("White Unicorn" et son refrain félin en diable). A mi-chemin entre le garage dopé au Zep des White Stripes et le rock heavy des 70's qui associait immanquablement guitare saturée et tignasse dépassant les omoplates, Wolfmother taille dans ses références avec intelligence, empruntant autant au dirigeable plombé ("Woman" et ses envollées Plantiennes orgasmiques) qu'à Black Sabbath ("Colossal" et ses riffs pachydermiques farcis au cyanure) ou à Deep Purple ("Mind's Eye", où Chris Ross ressuscite les orgues fabuleuses de Jon Lord), sans oublier le stoner brûlant de Kyuss au passage ("Joker and the Thief" matraqué autant par le rouleau compresseur des guitares que par le synthé programmé en mode boucle, "Pyramid" et son motif de guitare aussi obscène qu'entêtant). Tout ce que touche le trio se transforme immanquablement en or, et même les power ballades font mouche à tous les coups ("Where Eagles Have Been", "Tales"), sans oublier les rushs punks ventre à terre laissant toute la concurrence sur place ("Apple Tree"). "Résultat : l'album réalise un carton monstre en Australie, terre d'origine de la fine équipe, en se vendant à plus de 500.000 exemplaires, reléguant au passage les Silverchair et autres Vines dans les affres de l'oubli en moins de temps qu'il n'en faut pour épeler Gibson avec trois litres de whisky dans l'estomac.

Revers de la médaille : la pression enfle de manière critique dans un groupe très vite transformé en cocotte minute par le succès. Trois ans plus tard, épuisés par le triomphe mondial accordé à l'album et par les velléités d'hégémonie d'Andrew Stockdale, Chris Ross et Myles Heskett claquent la porte de Wolfmother et partent creuser leur propre sillon. Depuis, on n'entend bien peu parler des deux olibrius. Il paraitrait que le duo a tout d'abord tenté une aventure instrumentale sous le nom de Doom Buggy, avant d'inviter le chanteur Matt Blackman à les rejoindre au sein du nouveau groupe Palace Of Fire. Enfin, ça c'est la théorie, on demande encore à entendre ce qu'il en résulte. De son côté, resté seul comme un imbécile en 2008, Stockdale ne baisse pourtant pas les bras et recrute de nouveaux disciples : Ian Peres à la basse et aux claviers, Aidan Nemeth à la guitare et Dave Atkins à la batterie, et ce avant d'accoucher d'un œuf cosmique plutôt providentiel l'année suivante tout en s'adjugeant derechef le patronyme de Wolfmother. Mais si le nom demeure, la saveur a tout de même bien évolué vers un hard rock, osons le dire, bien plus FM compatible. Ainsi, même si on n'osera pas affirmer que Cosmic Egg est une déception, car ce serait vraiment faire la fine bouche compte tenu des monstrueuses pépites qui s'y cachent, on ne peut que regretter ce trio fondateur qui nous laissait espérer, avec un tel premier jet libératoire, une descendance aussi opulente que sauvage.

Nicolas

lire la chronique de l'album

janvier 2006

Il y a les disques fédérateurs qu’il est facile de convoquer lorsque l’on dresse un palmarès, tant ils appellent le consensus (et pas forcément mou). Et puis il y a les pépites plus ou moins obscures qui nous accompagnent pendant des jours qui se transforment vite en mois puis en années sans crier gare, déterminées qu’elles sont à ne pas lâcher nos playlists. Cet Indian Tower fait incontestablement partie de cette seconde catégorie. La tentation était pourtant grande de choisir un bon Baroness, Kylesa, Sword, Torche, voire même High On Fire pour illustrer dans ce discorama l’excellente forme du doom et du sludge, qui n’ont cessé de secouer les sous-bassements du heavy metal tout au long de cette décennie, et qui sont bien partis pour en faire de même dans la suivante. Mais on reste collé chair et âme à ce disque, plus stoner que doom pour le coup (comprendre par-là que le guitariste n’a pas le temps d’aller ouvrir une binouse entre deux changement de riff comme c’est le cas avec les doomsters), chevillé au corps comme une ardente cause à défendre.

En 2005, Josh Homme tentait de rebondir sur le triomphe de Songs For The Deaf avec le torturé Lullabies To Paralyze. La route de Palm Desert avait cédé le pas aux sentiers sinueux d’une forêt tirée d’un conte de Grimm. Riche en morceaux remarquables et bénéficiant d’un son pantagruélique ciselé à base de guitare semi-creuses, le disque n’avait pas tenu sa ligne jusqu’au bout, notamment le long d’une seconde partie un peu poussive. Les atmosphères ténébreuses ne sont pas vraiment l’apanage du grand rouquin, il s’en sortira mieux dans le registre du garage crasseux déployé sur Era Vulagris. Sorti quelques mois plus tard, The Indian Tower constitue une tentative plus aboutie de délocaliser le stoner hors de son désert originel. Il faut dire que ses géniteurs ne sont pas originaires de Californie mais de Pennsylvanie, dans un coin étrange où les villes se nomment Nazareth ou Bethlehem, là où la très prude Amérique rurale se prend à fantasmer l’un des berceaux de la civilisation moderne.

Si on tenait l’originalité comme critère absolu, rien ne mérite que l’on distingue le deuxième album de Pearls & Brass. Son prédécesseur n’avait rien d’enthousiasmant, et le trio ne reste finalement qu’une bande de musiciens mal dégrossis débitant du hard seventies tanguant sur les roulis d’airain de Black Sabbath, tout en se révélant moins tubesque que Wolfmother et pas aussi référencé (et révérencieux) que les excellents Witchcraft. Le guitariste Randy Huth possède le timbre fluet de Josh Homme, sans partager son sens inné de la mélodie. Sans originalité et talents de songwriting, point de salut ? Pas vraiment, se reposer principalement sur l’ambiance que l’on distille, les images que l’on fait entrevoir à l’esprit de l’auditeur peut suffire pour s’imposer. C’est là que cet Indian Tower se révèle grandiose.

Sur cette seconde réalisation, la jouissance se mérite, tant le disque s’avère long en bouche. Les 11 pistes sonnent lors des premières écoutes comme des jams un peu vaseuses, des boucles de riffs hypnotiques qui s’enchevêtrent et se percutent sans but précis. C’est que la lourdeur de leurs guitares, les Pearls & Brass la travaillent comme une matière brute qu’il faut sans cesse remettre sur l’établi pour la sculpter, la fluidifier. Ce matériau initial, c’est un blues épuré comprimé par une chape de plomb suffocante évoquant un Jimi Hendrix évoluant au ralenti, englué dans la boue, rendant armes et bagages, vaincu par les coups d’enclume d’une batterie bloquant toute échauffourée superfétatoire.

Délaissant toute emphase technique stérile, le groupe se focalise uniquement sur ses moulinets pachydermiques qui se voient transcendés par une réelle atmosphère, tangible, presque palpable. Les brumeux "The Tower" et "No Stone" évoquent les forêts inextricables, les plaines hantées et les vallées baignées par le crépuscule. "Black Rock Man" et "The Mirror" exhalent de toutes leurs notes frémissantes une musique aussi sombre, rugueuse que sensuelle, pétrie d’élans narcotiques et de rites païens obscurs. On n’est finalement pas si loin d’une version plus frustre de Dead Meadow. Se dessinent très vite dans l’esprit des stèles abandonnées, des veillées drapées d’une lune blafarde, des processions à travers bois. "I Learn The Hard Way", intermède acoustique tour à tour apaisant et oppressant, se charge d’opérer la transition avant le déluge. C’est alors que la machine s’emballe, que la foudre s’abat et que la terre gronde. Le trio se livre à des séances de jams ténébreuses, possédé par les esprits qu’il a réveillés. On est pris à la gorge par des morceaux fiévreux sortis de leur gangue boueuse pour venir nous hanter. L’urgent "The Boy of The Willow Tree", le transcendantal "Pray For Sound", le lancinant "Beneath The Earth" écoutés religieusement à la lumière de la bougie achèvent de coller la chair de poule. Et Randy Huth n’a plus qu’à clouer l’auditeur à coups de breaks hallucinés portés par des nuées de chœurs fantomatiques pour le porter dans un état proche de l’extase mystique ("The Face Of God", "Wake In The Morning"). Puis soudain l’horizon s’éclaircit tandis que le groupe, rassemblé autour du feu, entonne un "Away The Mirrors" final tout en grattes sèches afin de disperser les dernières brumes.

Ce disque est-il pour autant un chef d’œuvre indiscutable ? Pas vraiment, il reste une comète furtive qui n’a guère accroché les foules dans son sillage, malgré une volée de critiques fort élogieuses à sa sortie. Le groupe s’est rapidement séparé ensuite, Randy Huth embrassant désormais une carrière solo dévolue au folk/blues acoustique. Pearls & Brass est le type même de formation qu’un label type Sundazed ou Repertoire repressera dans 30 ans en vinyle 180 grammes à 1000 exemplaires pour contenter quelques marginaux asociaux avides de pépites oubliées. Un album mineur, donc ? Peut-être, mais c’est oublier que l’histoire du rock, et du hard en particulier, ne s’est pas écrite qu’avec les vainqueurs. Parce qu’il y a eu Led Zeppelin ET Leaf Hound, Deep Purple ET Captain Beyond, Black Sabbath ET Atomic Rooster, Steppenwolf ET Granicus… Et à ce jeu-là, on peut affirmer en toute subjectivité que le power-trio de Pennsylvanie a d’ores et déjà marqué de sa petite empreinte l’histoire souterraine du hard rock alternatif moderne. Nous, en tout cas, n’oublierons pas ce tortueux Indian Tower de sitôt.

Maxime

lire la chronique de l'album

mars 2006

La recette de Katatonia est très simple, et pourtant elle a fait de ce groupe suédois l'un des obscurs leaders du métal toutes catégories. Elle est très simple et elle tient en deux mots : Jonas Renkse. En effet, du fait d'une santé fragile, le chanteur de Katatonia a perdu sa voix rauque et sa capacité à hurler, et en a découlé toute une remise en question sur la musique du groupe et sa place dans celui-ci. Mais le garçon a de la ressource, et il s'est rapidement mis à développer au crépuscule des nineties un chant clair et mélodieux, totalement imparable et accompagnant à la perfection la direction mélancolique choisie par le groupe. Ce chant lumineux est devenu la patte de Katatonia, et les quatre albums qui suivirent entre 2001 et 2009 ont définitivement achevé d'inscrire la bande de Jonas parmi les métalleux qui comptent. The Great Cold Distance est quand à lui produit en 2006, et dès sa sortie, Jonas le décrit comme la bande son d'une vie tortueuse, comme capable de créer de la distance entre tout et rien.

Armé de paroles gravitant autour de l'isolation et de la solitude, The Great Cold Distance sert une ambiance glaciale et désolée. En témoignent le single "My Twin", évoquant l'abandon d'une personne chère, orné d'un refrain dévasté et très personnel où la voix sans passion de Renkse fait merveille. L'album s'appuie sur une poésie noire et une émotion que l'on n'attend pas venant d'un groupe de métal mené par un homme, et grâce à elle, le doom metal des suédois remplit l'espace de son air polaire. D'autres titres, comme "Soil's Song" ou "Deliberation" contribuent à dresser cette quarantaine glaciaire autour de l'auditeur piégé, et participent à cette ambiance hybride, à la fois animée d'une froideur qui colle à la peau, et d'une distance homérique. Cela dit, l'album nous gratifie également de morceaux épiques tels "Increase" ou "July" dans lesquels les guitares d'Anders Nyström cavalent et enfièvrent les banquises qui forment le décor de ce The Great Cold Distance.

Aux côtés de leurs amis d'Opeth ou des anglais de Paradise Lost, Katatonia a façonné une musique mélancolique, gothique et romantique, et surtout une autre idée du metal. Loin des stéréotypes inhérents à ce genre musical, ils déploient une musique claire et savante, et rarement violente. Cet album demeure l'une des pierres angulaires de la discographie du groupe, discographie lourde et pléthorique constellée de pépites égales ou presque à ce bijou de depressive metal.

Kevin

mars 2007

Plus personne n’y croit, quand en mars 2007 les rock critics affirment que Machine Head est de retour. Après avoir explosé avec Burn My Eyes, les Américains s’étaient perdus dans la facilité, voir l’ennui, en produisant un metal qui ressassait ses influences avec trop de monotonie. Alors une fois la galette dans la platine, chacun attend la claque prédite. Force est de constater qu’elle arrive bien. Peut-être aussi parce qu’il le fallait. Trois ans après, la surprise est digérée. Et si les morceaux ont été usés jusqu’à la moelle, il n’en reste pas moins un disque salutaire dans sa démarche : tout simplement du bon thrash, version 1980’s. Car c’est bien cela dont il s’agit. En dehors d’un son tellement gros que l’on se demande ce qu’il reste de naturel, Machine Head propose un disque qui aurait pu sortir il y a vingt ans. Le tour de force est d’en avoir fait un classique. Car The Blackening appartient à ces disques qui constituent et constitueront une entrée en matière obligatoire dans la découverte de la musique extrême.

Mais l’excitation passée, le soufflet est un peu redescendu. Peut-être parce que le tout manque un peu de spontanéité. Le problème de fond est là. La fureur est de retour, l’urgence un peu moins. Là où un Master Of Puppets était parfaitement construit, la structure de The Blackening laisse à désirer. Trop dense, trop ambitieux : il faut bien l’avouer, difficile de se repasser l’album en entier tant les chansons sont étirées en longueur. "Clenching The Fists" ou "Aesthetics Of Hate" restent anthologiques, mais par orgueil, le groupe à pêcher. Il n’empêche Rob Flynn et sa bande ont réussi à retrouver l’authentique énergie thrash. Démarche d’ailleurs suivie, un an après par les pères fondateurs Metallica et leur retour aux sources, Death magnetic. Rien que pour cette petite parenthèse dans le temps, le disque se devait de figurer dans cette sélection.

Pierre

lire la chronique de l'album

avril 2007

Difficile de nier l'évidence : le Nine Inch Nails des années 2000 a perdu de sa superbe par rapport à la fin des années 90, période qui vit émerger deux des plus grands disques jamais réalisés au sein du mouvement industriel, The Downward Spiral et The Fragile. Pour autant, si Trent Reznor a dû combattre ses vieux démons pour survivre à ses tendances autodestructrices, il n'a pas perdu la totalité de son génie créatif sur le chemin de la rédemption. Preuve en est cette année zéro concoctée sur fond de science fiction totalitaire et d'extrémisme politique et religieux.

Year Zero reste encore aujourd'hui un album plutôt difficile d'accès, même pour ceux qui se sont habitués à explorer les tréfonds retors de l'âme de Reznor depuis ses premiers méfaits musicaux. Le tournant majeur des clous de neufs pouces est qu'ici, ce n'est pas la noirceur de la psyché de son concepteur qui se voit étalée au grand jour, mais plutôt une projection fantasmée des peurs de l'intéressé vis à vis du monde qui l'entoure. Le disque est donc forcément violent, en témoigne un "Hyperpower!" troussé sous le signe de la répression sanglante d'une émeute populaire, mais également froid, sombre et désenchanté. Véritable bande originale de film fictif, Year Zero navigue entre hymnes rock puissants ("The Beginning", "The Great Destroyer"), trip hop contemplatif ("The Good Soldier"), rush testostéroné presque hip hop ("God Given"), ou encore mélopée pop en apnée ("In This Twilight"). Au milieu de ce chantier mécanique chaotique s'insinuent des morceaux gavés de bruitisme expérimental qui oscillent entre fureur robotique déstructurée ("Vessel") et expérience extra-sensorielle organique ("The Greater Good"), pour un résultat final d'une impressionnante force évocatrice. Une plongée dans un cauchemar futuriste aussi terrifiant que fascinant qui, s'il n'égale pas les fulgurances passées de Trent Reznor, s'en rapproche pourtant de façon réellement dangereuse.

Mais au delà de cet album bigrement réussi (certaines mauvaises langues iront peut-être jusqu'à dire "inespéré" après le très pop With Teeth), on retiendra surtout de Nine Inch Nails une approche radicalement différente de la musique moderne, en tout cas dans sa façon de la distribuer. Si Year Zero annonçait déjà un vent de nouveauté de par le jeu de rôle interactif lancé sur la toile près d'une année avant la sortie de l'album, Trent Reznor enfonça complètement le clou par la suite en proposant tout d'abord un quadruple album instrumental à prix fracassé (Ghosts I-IV) puis un album gratuit, ni plus, ni moins (The Slip), tout en médiatisant outrageusement ses déboires juridiques avec son ancien label Interscope et en allant même jusqu'à inciter ses fans à télécharger illégalement ses vieux disques. En fin de compte, Reznor poussa le bouchon jusqu'à faire réaliser un DVD - BluRay live en haute définition par sa communauté d'adorateurs numériques et à le distribuer librement sur le net. On le voit bien, l'influence de Nine Inch Nails a largement dépassé le microcosme du metal indu, tout autant que celui du versant lourd du rock voir même de la musique moderne dans son ensemble. Et même si le projet principal de Mr Reznor se retrouve officiellement en pause à l'heure actuelle, nul doute que le retour de sa Machine se verra immanquablement guetté par une planète rock en mutation exponentielle.

Nicolas

lire la chronique de l'album

avril 2007

L'un des faits marquants de la décennie 2000 aura été un certain retour en grâce du rock progressif. Si le courant s'est avéré plutôt populaire dans les années 70, il a fini par s'éteindre presque complètement quelques temps plus tard pour ne subsister qu'à l'état de processus créatif inspirant une certaine frange de la scène metal (à quelques exceptions prêt). Et il n'aura fallu qu'un seul homme pour inverser patiemment cette tendance déclinante : Steven Wilson. Véritable touche à tout du son et de la musique, c'est presque par hasard qu'il s'est retrouvé en 2001 à la production de l'album Blackwater Park des death métalleux suédois d'Opeth, Mickael Ackerfeld n'étant pas resté insensible à la discographie étonnante et méconnue de Porcupine Tree (le groupe emblématique de Wilson). Et comme un hasard n'arrive jamais seul, Blackwater Park réalise un carton conséquent dans la frange chevelue du rock, ce succès n'étant pas étranger à la contribution de producteur et d'arrangeur de Steven Wilson. Mieux : converti en un rien de temps au metal tout en restant un parfait mécréant en la matière, le binoclard lunaire se met en tête d'utiliser les codes sonores et rythmiques du genre pour doper un rock progressif d'inspiration beaucoup plus traditionnelle (Pink Floyd, King Crimson etc). Ainsi sort en 2002 un disque qui crée un petit séisme dans le microcosme progressif, In Absentia, disque qui mélange habilement un feeling pop très inspiré avec des éléments de metal percutant. Très vite, c'est l'escalade : nombre de groupes se retrouvent influencés positivement par Porcupine Tree et par cette nouvelle couleur prog musclée, accèdant petit à petit à une certaine forme de popularité (Oceansize, Riverside, etc). Aujourd'hui, le secteur progressif est en plein renouveau, dopé notamment par cette fameuse scène nü-prog ou post-prog dont les réalisations ne cessent de croître en nombre et en qualité.

Mais vous l'avez bien noté, il n'est pas question d'In Absentia dans cette sélection, mais bel et bien de Fear Of A Blank Planet. En 2007, fort du succès grandissant de son groupe, Steven Wilson signe un contrat chez Roadrunner avant d'entamer une tournée qui lui permet de roder en live avec son équipe de nouvelles compositions. Basé sur un roman de Brett Easton Ellis axé autour de l'aliénation consumériste de la jeunesse moderne, le concept album engendré assomme littéralement toute la concurrence du créneau progressif tant son degré de finition s'avère stupéfiant. Axant l'ensemble du disque sur la cohésion et l'homogénéité des ambiances sonores, instillant une tension nerveuse permanente dans une sorte de psychose paranoïaque à tendance mélancolique, Wilson n'en oublie pas de marier les extrêmes les plus improbables, alliant sans coup férir pop songs mélancoliques et pilonnages métalliques agressifs. Les différentes atmosphères du disque se retrouvent cimentées par Richard Barbieri, grand sorcier synthétique de l'arbre à porc-épic, qui offre ici avec ses claviers une panoplie d'atmosphères aussi glacées que suffocantes. En toile de fond, la paire rythmique Colin Edwin - Gavin Harisson réalise un travail énorme pour dynamiter un ensemble qui oscille en permanence entre trip sous Valium et délire de persécution psycho-stimulé. Si le groupe a choisi de segmenter artificiellement son album en six morceaux, il est impossible de ne pas considérer Fear Of A Blank Planet comme une immense entité autonome, vivant au gré d'errements psychotiques qui vont de la sérénité olympienne à la crise mentale destructrice. Ainsi en est-il du monstrueux "Anesthetize", véritable morceau de bravoure de 17 minutes et coeur émotionnel du disque, qui voit succéder à une sublime ode aussi solaire qu'instable un déluge de cordes métalliques d'une violence inouïe. Mais seulement pour rebondir sur une chanson pop à la beauté sidérante ("Sentimental")... ceci pour ne citer que les aspects les plus géniaux d'un album qui réalise par ailleurs un sans faute presque intégral. Car si Steven Wilson garde toujours une petite tendance irritante à s'autoplagier de temps à autres, il pousse ici son songwriting à son apogée en signant sans conteste le meilleur album de son groupe fétiche, tout autant que le meilleur album de metal prog de la décennie.

Le résultat est désormais connu : Porcupine Tree est le seul groupe de rock progressif étranger à la scène metal à avoir acquis une notoriété confortable dépassant les clivages du rock, à s'être fait signer sur un label majeur et à se voir proposer de participer à des grands festivals généralistes comme Coachella ou encore le Werchter. Et si le récent The Incident a déçu nombre d'amateurs de prog en ne tenant pas toutes les promesses qu'avait formulées son brillant prédécesseur, cela n'empêchera pas les connaisseurs de guetter désormais avec avidité les nouveaux émoluments issus de l'encéphale aussi tourmenté que brillant de Steven Wilson.

Nicolas

lire la chronique de l'album

octobre 2007

Une guitare charnue développant une cavalcade lourde et implacable, une basse gutturale qui claque comme un fouet démoniaque, une batterie féroce qui frappe (fort) là où ça fait mal, une voix enflammée et revêche qui embrase l'atmosphère en haute altitude... inutile de dire qu'en terme d'entrée en matière, "Per Qualche Dollaro In Piu" tient autant de l'assommoir que de la profession de foi. Dès le début, Year Long Disaster a tout du all-star band réjouissant, le trio tirant sa force du hard rock à l'ancienne tout en s'appuyant sur une paire rythmique stoner de tout premier ordre : Richard Mullins (Karma To Burn) à la quatre corde et Brad Hargreaves (Nebula) derrière les futs. C'est avec ce duo débonnaire que Daniel Davies, le fils de Dave Davies (oui oui, celui des Kinks), a choisi de dépoussiérer à sa manière le rock lourd des 70's, sans forcément réinventer la poudre mais en soignant le cahier des charges de manière irréprochable. Ce premier album marie à merveille les riffs gras et sautillant aux motifs robotisés qui explosent brutalement la rouille de leurs rouages ("Leda Atomica", imparable), avant de s'essayer à des morceaux plus pop ("Cold Killer", "Sapphire"), à des relectures blues délectables ("Destination") et même à des saillies southern rock gorgées de slide que ne renieraient ni les Allman Brothers, ni les Lynyrd Skynyrd ("The Fool And You"). Et quand on croit que l'album a tout dit, voilà que la charge de blindés lourds revient en ressuscitant le dirigeable de plomb avec autant de culot que de réussite ("It Ain't Luck"). Bien sûr, on vous passera la distribution de crochets et d'uppercuts cinglants qui ponctuent le gigantesque "Swan On Black Lake", véritable morceau de bravoure ensanglanté à lui tout seul. Toute la force des Year Long Disaster, sur cet album éponyme, réside dans le fait de se frotter à tous les domaines de rock lourd bluesy en les réarrangeant à leur sauce (épicée, la sauce) et en cimentant le tout avec une classe folle. Un premier album tout bonnement jouissif, qui a eu pour seul tort de passer pratiquement inaperçu dans notre beau pays si l'on excepte la frange stoner des rock addicts (pedigree des protagonistes oblige).

Et l'affaire aurait pu s'arrêter là alors que l'on apprenait, à la fin de l'année dernière, la nouvelle que plus personne n'attendait : la reformation des légendaires Karma To Burn. Mais ni Daniel Davies, ni Richard Mullins ne l'ont entendu de cette oreille. Car ne nous méprenons pas : Year Long Disaster n'est pas un groupe de stoner rock, même si certains motifs de la galette sus-nommée nous renvoient en pleine face certains paysages de Morgantown. Le trio ne se revendique ni de l'héritage de son grand frère fraîchement ressuscité, ni de celui du défunt combo de Palm Desert emmené par un certain Josh Homme. Non, Daniel Davies et sa bande n'aspirent qu'à une chose, et une seule : faire du hard rock, du pur, de l'authentique, du vrai, du bon. Et il y avait trop d'âme dans ce groupe pour que les lascars se résolvent à le laisser prendre la poussière alors qu'il venait à peine de prendre son envol. Heureusement, l'affaire est désormais entendue : les YLD survivront à Karma To Burn. Mieux : alors que les deux groupes viennent de se fendre, chacun de leur côté, d'une nouvelle réalisation studio, ils ont tout simplement décidé de partir en tournée ensemble. De quoi contenter allègrement les amateurs de gros sons. PS : le nouvel album de Year Long Disaster est également une tuerie sans nom, autant vous le signaler au passage. L'avenir s'annonce saignant.

Nicolas

lire la chronique de l'album