Discorama 2000's : les incontournables garage

- Introduction

- 2000-2002

- 2003

- 2004-2005

- 2006-2007

- 2008-2009

2004-2005

mars 2004

Encaissées et digérées les incommensurables merveilles des Queens Of The Stone Age et de Kyuss, il était temps de se pencher sur les autres délires du grand rouquin de Palm Springs. Le side project de Joshua Homme avait de quoi faire rire avec sa pochette risible et son nom de groupe à coucher dehors, mais une fois l’album lancé, impossible d’en sortir. Un rythme endiablé lancé à cent à l’heure, un riff sévère, une voix sensuelle haut perchée, et quand retentit un sauvage et sulfureux "I Only Want You", même l’Antéchrist de la souplesse se surprend à remuer les hanches. Bienvenue en Californie, contrée d’un rock sexy, déglingué et ensoleillé où les refrains s’achèvent et repartent au quart de tour, poussés par l’énergie décapante du groove.

Entre brûlots érotiques ("Speaking In Tongues", "Miss Alissa"), suites d’accords divines ("English Girl") et ballade à la Jack The Ripper ("Midnight Creeper"), Peace, Love & Death Metal est une cérémonie exaltante offerte au rock ‘n’ roll, sans prise de tête ni ambigüité. Ancien politicard républicain et membre de la National Rifle Association, voilà Jesse The Devil Hugues lancé sur le devant de la scène avec ses Eagles Of Death Metal, accompagné de son ami d’enfance Josh Carlos Von Sexron Homme derrière la batterie et de Tim Vanhammel à la six cordes, boule de nerfs belge sous amphéts ayant officié dans dEUS, Millionnaire et Evil Superstar. A peine un son de basse sur l’album et un son garage plus lisse que suintant, mais une énergie, une fougue et une moustache qui ne peuvent laisser de marbre, de la première à la dernière piste. Montez le son à fond, poussez les meubles et chopez votre nana par les hanches, personne ne tuera le rock ‘n’ roll !

Geoffroy

lire la chronique de l'album

juin 2004

Fait suffisamment rare pour être souligné, le fleuron du hard garage ne vient ni des Etats Unis, ni d'Angleterre et encore moins d'Australie. Non. Les quatre zicos formant The Datsuns viennent tout droit de Nouvelle Zélande. Et si cette délocalisation pourrait en partie expliquer le peu d'intérêt flagrant des médias pour la formation, la vérité est sans doute ailleurs. Ces gars n'en ont tout simplement rien à faire de la reconnaissance du grand public. Ils se contentent de tracer leur route comme si tout cela n'avait finalement pas réellement d'importance. Jouant ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sans se soucier du reste. Et en toute sincérité, on aurait pu choisir n'importe lequel des disques du groupe sorti dans les années 2000 pour illustrer cette sélection, mais devant faire un choix, autant s'arrêter quelques instants sur Outta Sight/Outta Mind.

Véritable rouleau compresseur sonore, cet album est le dernier de la discographie des néo-zélandais qui verra une autre personne qu'eux même se charger de la production. Mais pour l'occasion, les Datsuns n'ont pas fait les choses à moitié en se payant les services de John Paul Jones himself. Au final, c'est un son plus mastoc pour une poignée de morceaux de bravoure rageurs et débridés qui sert d'assise à ce Outta Sight/Outta Mind. "Blacken My Thumb", "That Sure Ain't Right" ou encore "Get Up! (Don't Fight It)", qui ferait passer Dolf De Borst pour un Jack White en plus excité, il n'y a pas grand chose à jeter au fil de ces douze titres. Comme dans le reste de leur discographie d'ailleurs. Quand à savoir comment ces quatre gus sont passés au travers des mailles du panthéon du genre, cela reste une véritable énigme. En même temps, vous me direz, il n'est pas encore trop tard.

Jérôme

juillet 2004

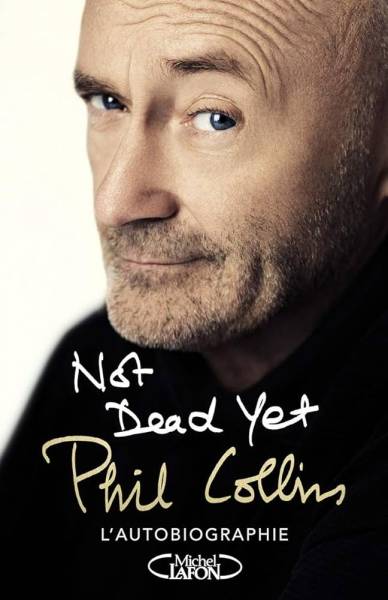

Oui, Pelle Almqvist est certainement le Mick Jagger du garage rock actuel, et si la scène des années 2000 a vu éclore et a porté en grâce une formation hors du commun capable de dynamiter les planches sans états d'âme en s'auto-proclamant "meilleur groupe du monde", il s'agit sans aucun doute de The Hives. Véritable phénomène en provenance directe de Suède, il n'aura fallu qu'une poignée d'albums pour assoir cette bande de déjantés en tête de file du mouvement garage punk grand public. Surtout qu'en plus de concerts dantesques, le combo se montra également rapidement capable de quelques jolies productions discographiques. Preuve en est le fameux Tyrannosaurus Hives sorti en juillet 2004.

Au programme, que de la dynamite gravée dans les sillons. Des tubes planétaires comme "Walk Idiot Walk" ou "Two-Timing Touch And Broken Bones", des morceaux imparables tels "Antidote" ou encore "Abra Cadaver" et même quelques bizarreries aux noms équivoques ("Diabolic Scheme"). Alors oui, c'est vrai, ces types n'inventent rien. Les compositions n'ont finalement rien d'exceptionnelles et les suites d'accords se ressemblent souvent. Pire, ou pourrait presque penser qu'au fond, les Hives se contentent de surfer sur la vague, poussés en grande partie grâce au charisme et à l'énergie d'adolescent survolté dégagé par leur frontman. Et après ? Car durant presque trente minutes, ce Tyrannosaurus Hives ne souffre d'aucun temps mort. Mieux, il est quasiment impossible de ne pas secouer la tête du début à la fin. Et si ces sauveurs du rock n'ont pas encore réussi à sortir un disque incontournable, ils mériteraient de loin la palme de la meilleure contribution live de ces dix dernières années.

Jérôme

octobre 2004

Et si la première caractéristique des années 2000 avait été d’accorder une place de premier choix à cette formule minimale qu’est le duo ? C’est comme si, après avoir épuisé les configurations du trio, quartet et quintet, on en revenait à la forme la plus épurée du groupe. Des White Stripes aux Kills, en passant par les Black Keys, Blood Red Shoes, Raveonettes, Black Diamond Heavies, les trop méconnus Two Gallants et tant d’autres, la crème du rock contemporain semble s’être pliée à éclaircir le plus possible les rangs. A ce titre, il serait criminel d’oublier ce couple de tordus qui forma les Death From Above 1979. Là où tant d’autres se replient sur la colonne vertébrale guitare/batterie, le duo canadien opte pour la basse sursaturée comme épine dorsale. Car si James Murphy, patron du label Death From Above, fait bouger les popotins au son d’un néo Gang of Four/Talking Heads avec ses LCD Soundsystem, ces deux-là prennent le contrôle des hanches à coups de boule. Le résultat : du disco cradingue dopé aux aphets qui aplanit le garage au bulldozer sous les coups de boutoir de Sébastien Grainger (batterie) et les accords rouillés dégueulés par la 4-cordes de Jesse Keeler. C’est aussi bourrin que dansant, aussi violent que sensuel.

Après un premier EP (Heads Up !, 2002), les compères passent au plat de résistance deux ans plus tard avec ce qui restera leur seul et unique album. You’re A Woman, I’m A Machine dégobille ses tubes version Motown sodomisée par Detroit. "Romantic Rights", "Blood On Our Hands", "Little Girl", "Pull Out" appellent aux instincts les plus primaires, secoue le bas ventre comme un vulgaire sac à intestins, poinçonne le crâne au vilebrequin électrique. Les festivals se les arrachent bientôt dans le monde entier, une armée de remixeurs fébriles se jettent à leurs pieds (Justice, Erol Alkan, Josh Homme…), tandis que les CSS en mouillent leur petite culotte rose bonbon ("Let’s make love and listen Death From Above"). Las, le groupe se sépare deux ans plus tard, tournant le dos à un succès qui s’annonçait grandissant. Pressenti un temps comme bassiste au sein des Queens of the Stone Age, Jesse Keeler a depuis formé le groupe électro MSTRKRFT, maltraitant aujourd’hui ses sampleurs avec la même virulence que sa basse hier, Grainger évolue désormais en solo. Reste ce disque, candidat très sérieux au titre d'album culte.

Maxime

lire la chronique de l'album

novembre 2004

Bien avant que ce groupe familial ne rencontre un succès planétaire et ne sombre dans une musique plus facile mais tellement plus lucrative en terme de récompense, il était une époque où les Kings Of Leon avaient encore une bonne dose de mordant. Une époque où le gang Followill avait encore quelque chose à prouver au monde entier et ne devait sa mise sur le devant de la scène qu'au bon vouloir des groupes nettement plus populaires. Et cet âge d'or trouva son point culminant en octobre 2004 avec la sortie de Aha Shake Heartbreak, deuxième album dans la discographie du groupe injustement sous-apprécié dans nos contrés.

Et le résultat des courses est un album qui ne sonne comme aucun autre, en grande partie grâce à la voix si particulière de Caleb mêlant groove et vintage avec ce ton légèrement nasillard. Pour le reste, c'est tout le sud de leurs Etats Unis natal qui vient nous exploser aux oreilles en version rock garage. De leurs relents sudistes transpirent des titres chargés de poussière, de sable et d'authenticité à l'image de "Slow Night, So Long", "Velvet Snow" ou encore "King Of The Rodeo". Mais quelques morceaux plus traditionnels ne sont pas sans rappeler que les frangins ont également passé une partie de leur enfance sur les routes à suivre leur prêcheur de père ("Milk", "Rememo"). Et la conclusion, tout le monde la connait. Aha Shake Heartbreak finira d'installer le groupe comme un des nouveaux poids lourds de la scène revival et les sorties de Because Of The Times en 2007 et de Only By The Night en 2008 ne feront qu'enfoncer le reste des portes en permettant aux Kings Of Leon d'empocher en passant une multitude de Grammy et de Brit Awards. Reste que s’il n'y avait qu'un disque à retenir de ce groupe, il n'y aura surement pas à chercher très loin.

Jérôme

lire la chronique de l'album

septembre 2005

La grande leçon du garage-rock des années 2000 aura finalement été de rappeler haut et fort que les années 60 et 70 ont fourni ce que le genre a compté de meilleur. Plutôt que de plagier les Sonics, Seeds ou Radio Birdman et risquer de ne jamais les atteindre, pourquoi ne pas prendre la mesure de ce constat et rendre hommage à des formations croupissant dans une cave moisie ? S’ériger maladroitement en rénovateur ne mène nulle part, si ce n’est à la médiocrité, autant exceller en tant que passeur. C’est fort de cette doxa aussi rétrograde que lucide que les Detroit Cobras ont rejoint depuis leurs débuts ce club obscur de la frange occulte du rock, celui des Flamin’ Grooves, des Stray Cats, des Cramps et autres Doctor Feelgood. Cette communauté blafarde peuplée de combos pour qui l’enregistrement en prise directe sur un antique 8-pistes est une religion et la collecte de pépites oubliées un mode de vie absolu.

Formé à Detroit, berceau du garage initial, le quintet du Michigan aligne donc depuis la fin des années 90 de délicieux albums composés à 100% de reprises puisées dans le vivier R’n’B, garage et soul des révérées sixties. Baby, troisième long format, se permet une incartade à la règle en glissant une composition originale dans le tracklisting (le pétillant "Hot Dog"), le seul morceau écrit par les Detroit Cobras qui s’est vu publié à ce jour. Pour le reste, le combo reste égal à lui-même, confrontant la délicieuse voix soul de Rachel Nagy aux guitares rauques de Greg Cartwright et Mary Restrepo. D’authentiques artistes soul (Clarence Carter, Hoagy Lands, Betty Harris, Percy Sledge), thuréfaires du rythm’n’blues séminal (The 5 Royales) et singers du rock’n’roll primitif (Gary Bonds) sont ici conviés. Si seule une frange d’initiés connaîtra les versions originales, le gros de la masse prendra comme argent comptant ces 13 pistes sauvagement sexy, impérieux appels au sexe et à la danse captés sur un analogique qui ne ment jamais.

Humbles mais mus par une foi inébranlable dans le rock’n’roll le plus pur, les Cobras font hocher les hanches tout comme ils réchauffent les cœurs en contant ces histoires et de jambes en l’air illicites et de filles plaquées, les seules qui méritent d’être chantées. "Slippin’ Around", "Baby Let Me Hold Your Hand", "Weak Spot", "Mean Man", "The Real Thing" sont propres à enchanter les moindres soirées entre potes comme les lendemains de biture solitaires passés à compter les cadavres de canettes, les mégots de cigarettes et les illusions perdues. Si le groupe, miné par la drogue, a progressivement disparu des radars, personne n’a depuis oublié comment danser le cha-cha twist. Bas-résilles troués et rimmel dégoulinant en guise de costume, cela va de soi.

Maxime

octobre 2005

Oui, le revival garage des années 2000 aura bien vu éclore tout un tas de gentils petits groupes tous plus inoffensifs les uns que les autres. Oui les Stripes, Hives et autres Strokes ont largement emporté les faveurs des charts et du public. Mais qu'en est-il de l'essence même du genre ? De cette envie de faire cramer les amplis sans aucune forme de procès en lançant ses claviers à toute berzingue pour de grandes tirades rageuses ? Rassurons-nous, quelque part depuis le fin-fond de Los Angeles, quatre black-boys tout de cuir vêtus se chargent de remettre les carbus au diapason. Certes, les plus attentifs diront que, vu les états de service de ces Lords, le contraire aurait été une véritable insulte. Car réunis sous la même bannière, ce n'est autre qu'un ancien membre des MC5 (Michael Davis - basse) et un ancien membre de The Bomboras (Johnny “Stiggs” DeVilla - guitare) qui servent d'assise au frontman Jake “The Preacher” Cavaliere, lui même ancien Fuzztones. Il ne restait plus qu'à ajouter un matraqueur de fûts de première catégorie en la personne de Shawn "Sonic" Medina pour compléter la force de frappe et assister à la naissance d'un des groupes les plus bandant de la décennie écoulée.

Après un premier méfait sorti en 2003 (To Hell With The Lords), il n'aura fallu attendre que deux petites années pour que les quatre compères sortent l'album de garage-rock parfait. Trente cinq minutes d'une musique lourde, rapide et, comme ils le disent si bien eux-mêmes, hors de contrôle. Il suffit de jeter une oreille au venimeux "Cyclone" chargé d'ouvrir les hostilités et reniflant le vieux Cramps à plein nez pour se faire un avis du rendu. Et le résultat ne se fait pas attendre : tout dans ce Lords Have Mercy n'est qu'instincts primaires et voix sans issues. Retourner sa table après avoir vidé sa bouteille de Jack Daniel's ("Lets Burn"), balancer des coups de santiags dans les gencives de son voisin tout en gardant le tempo ("Buried From The Knees Down"), charger la serveuse sur son épaule ("She Cried") avant de se tracer un passage vers la sortie et de tailler la route ("Live Fast"). La vie, la vraie. Celle qui se vit sans coup de frein ni coup d'œil dans le rétro. Et si ces Lords Of Altamont étaient finalement ces messies tant attendus ? L'avenir nous le dira.

Jérôme