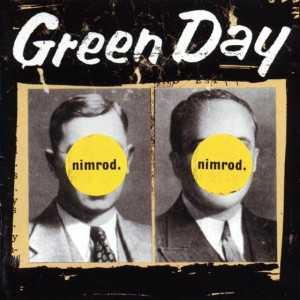

Green Day

Nimrod

Produit par

1- Nice Guys Finish Last / 2- Hitchin' a Ride / 3- The Grouch / 4- Redundant / 5- Scattered / 6- All the Time / 7- Worry Rock / 8- Platypus (I Hate You) / 9- Last Ride In / 10- Jinx / 11- Haushinka / 12- Walking Alone / 13- Suffocate / 14- Uptight / 15- Take Back / 16- King for a Day / 17- Good Riddance (Time of Your Life) / 18- Prosthetic Head

Il n’est pas un disque de Green Day qui concentre mieux la richesse, la diversité et les merveilleux talents de compositeur de Billie Joe Armstrong que Nimrod. Situé à l’exact épicentre de ses deux plus grands succès commerciaux (Dookie et American Idiot) et ses deux plus contradictoires escapades (le punk nerveux d’Insomniac face au folk-rock placide de Warning), ce cinquième album est un quasi prototype synthétisant les différentes incarnations qu’a pu prendre et que prendra le trio de Berkeley au cours de sa carrière, en contournant ses impasses et en transcendant ses différentes orientations. Le constat que l’on dresse en 2009 reste le même que celui qui s’imposait en 1997 : Green Day n’a jamais fait mieux que ça.

Tout grand disque s’explique grandement par le timing : en cette seconde moitié des années 90, Green Day était encore suffisamment jeune pour rester véloce, assez mûr pour se transcender, pas trop vieux pour éprouver le besoin de verser dans l’exercice casse-gueule et un brin vaniteux du concept album. Les commentateurs indexant malheureusement leur attention sur les retombées commerciales des disques, on trouve très peu d’éléments sur la genèse de Nimrod dans les biographies consacrée au combo californien, alors que les anecdotes sur Dookie et American Idiot pullulent. La maigre moisson d’informations que l’on a rassemblée reste cependant explicite. Ses forces reconstituées par le plus long break qu’il avait entrepris jusqu’alors (quelques mois), le trio se lance dans de gaillardes répétitions dans sa banlieue d’Oakland, ne s’interdisant rien, déterminé à suivre la moindre de ses envies et retrouve Rob Cavallo pour la troisième fois avec trente-six morceaux sur les bras (on attend impatiemment qu’une édition anniversaire nous en dévoile l’intégralité, jusqu’ici seuls les rebuts "Suffocate", "Desensitized", "You Lied", "Espionage", "Sick Of Me", "Do Da Da", "The Ballad Of Wilhelm Fink", les covers "19th Nervous Breakdown" et "Alison" ont été publiés en faces B ou distribués sur diverses compilations). Les sessions débutent au printemps 1997 et s’étendent pendant quatre mois, un record pour un groupe jusqu’ici habitué à expédier le propos en studio. On n’extrapolera pas trop, au vu du résultat final, en avançant que Green Day y manifestait le même degré d’implication et de maîtrise de son art que les Beatles au moment d’enregistrer Revolver ou les Kinks sur le point de coucher sur bandes The Village Green Preservation Society. Nimrod célèbre sa révolution en élevant la pop-punk de Dookie dans des strates hautement supérieures.

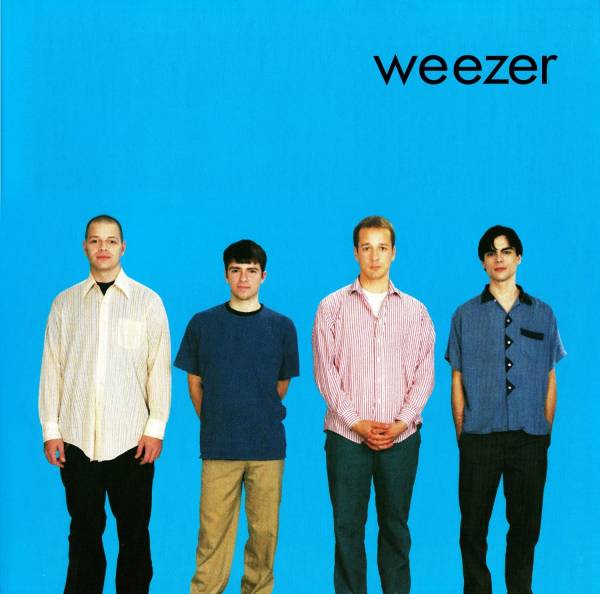

Armstrong a clairement un projet en tête : "Nimrod est l’album que j’avais l’intention de faire depuis les débuts du groupe. Je me suis toujours demandé à quel moment j’allais être prêt à sortir mon London Calling, et j’ai décidé que c’était le moment". S’il a l’envergure du morceau de bravoure des Clash (le disque accuse une durée quasiment double de celle de Dookie), Nimrod n’a pourtant rien d’un concept album. Son aspect un peu fourre-tout et dispersé le dégage du carcan un peu factice propre à ce genre d’exercice. Quitte à jouer sur le terrain des comparaisons, il fait davantage penser au Who’s Next enfanté sur les cendres du projet Lifehouse. Car ce qui apparaissait auparavant en filigrane s’étale cette fois-ci au grand jour : Billie Joe Armstrong est de la race des songwriters, cette noble lignée partant de Paul McCartney, Pete Townshed, Dave Davies, Brian Wilson et se perpétuant de Marc Bolan à Kurt Cobain. La tâche de ce jeune homme de 25 ans ne déroge en rien à celle de ses illustres aînés : façonner des merveilles pop à l’éternelle jeunesse, engendrer tout un monde de plaisirs, capturer l’infini en moins de trois minutes. Le constat est ici limpide : Green Day est un groupe qui est autant travaillé par les Ramones, les Damned et les Clash que par les Beatles, les Kinks, les Beach Boys ou les Who. La plupart de ses morceaux sont hantés par les myriades scintillantes de la pop sixties. Que le groupe ait utilisé le punk-rock comme carburant pour les faire pétarader sur le bitume des nineties ne tient finalement qu’aux circonstances de son époque et de sa situation géographique, un simple hasard spatio-temporel (difficile de faire autre chose que du punk quand on grandi en Californie dans les années 80). Le punk de Green Day n’est que de la power-pop un peu plus accélérée que la moyenne, rien de plus. Son véritable rival contemporain est Weezer. Pas The Offspring. Et sa filiation immédiate, il la puise plutôt du côté des Nerves, Plimsouls ou Replacements que de l’orthodoxie d’un Bad Religion. On ne sera dés lors pas surpris par la présence de cordes spectoriennes ou de mini walls of sound sur bon nombres de titres. Green Day place ses pas dans ceux des Ramones, lorsqu’ils s’adjoignirent les services de l’embaumeur de Let It Be sur End Of The Century, en fantasmant la pop millésimée des glorieuses sixties.

Mike Dirnt, le bassiste peroxydé, résume très prosaïquement le projet : "Nimrod est un disque sexuel, parce qu’il va-et-vient en permanence". Derrière la boutade perce une sidérante alternance de brûlots souffreteux et de soyeuses mélodies tissées dans une distorsion revêche. L’album se profile comme un fruit donc chaque pelure dévoile ses multiples parfums. On retrouve les pop-songs traditionnelles de Green Day, teigneuses à l’extérieur, les refrains sucrés jaillissant de l’intérieur en une pulpe juteuse que l’on mord à pleines dents ("Nice Guys Finish Last", "All The Time", "Uptight"). Poussé dans ses retranchements, le groupe se rue dans le punk le plus acerbe et franchit le point de non-retour auparavant délimité par Insomniac : sous le sobriquet ridicule d’"ornithorynque", "Platyptus" mitraille ses "Je te hais !" jusqu’à l’apoplexie ; "Take Back" expulse de l’organe acidulé de Billie Joe d’épaisses glaires hardcore. Il n’y a plus de mélodie, la rythmique rue dans les brancards de Black Flag pendant 69 secondes (soit le titre le plus court du répertoire du groupe). Green Day solde les comptes avec son punk originel : il ne pourra aller plus loin dans la violence. Mais l’intérêt de Nimrod se trouve ailleurs, sur la plupart de ces morceaux se situant à la frontière floue entre la concision sèche des Jam et les ornementations classiques de l’âge d’or de la pop. Les merveilleux "Worry Rock", "Redundant" et "Scattered" célèbrent, avec leurs guitares nimbées dans une réverbération délicieusement sixties et ses chœurs en canon catapultant chaque refrain, une alliance contre-nature et pourtant si évidente entre les Buzzcocks et Burt Bacharach. Dans cette génération de rockeurs, on ne trouve personne, si ce n’est Rivers Cuomo, capable de réconcilier les contraires avec autant de brio. Logique, dans ce contexte, que l’on trouve dans ce foutoir génial le "Yesterday" de Green Day sous les traits de "Good Riddance (Time Of Your Life)". Armstrong enregistre cette outtake d’Insomniac narrant sa rupture avec une ex-girlfriend dans les mêmes conditions que Paul McCartney avec son titre phare : seul dans le studio, éloigné du groupe, Cavallo se contentant ensuite d’élever le morceau au moyen d’envoûtantes cordes. Savoir composer une balade sans jamais sombrer dans le sirupeux est une gageure que son auteur remporte haut la main, tant "Good Riddance" est un formidable joyau, réconciliant une mélodie limpide avec des paroles à double sens où s’entremêlent douceur, amertume et rancœur contenue. Arriver à émouvoir avec une chanson s’intitulant Bon débarras n’est pas donné à tout le monde, et le groupe atteint-là une nouvelle dimension.

Les californiens eux-mêmes ne semblent pas se rendre compte qu’ils produisent-là leur chef d’œuvre et cherchent avant tout à se faire plaisir en essayant divers costumes. "Hitchin’ A Ride" s’aventure sur les contrées des Stray Cats en martelant un rythme syncopé aux forts relents de cabaret. Les futurs "Blood, Sex & Booze" et "Holiday" lui doivent tout. L’intermède "Last Ride In" apporte une brise bienvenue en embarquant ses guitares surf sur les embruns des Shadows et des Ventures. "Walking Alone" trace sa route solitaire sur des envolées d’harmonica annonçant le pub-rock dylanien de Warning. La seule faute de goût de l’ensemble survient peut-être en fin de parcours avec le grotesque ska de "King For A Day", une sorte d’ultime pantalonnade qui sera le geste d’adieu du groupe à sa tumultueuse adolescence. Sur le plan des textes, c’est également Byzance, les lyrics d’Armstrong ayant encore gagné en maturité et en profondeur. Personne n’a comme lui cette faculté de planquer une lame de rasoir dans un bonbon acidulé, et ses rimes heurtées aussi agréables à écouter qu’à fredonner font à nouveau mouche. Sa jeune vie de père de famille lui inspire une affection débordante qui le laisse muet ("Redundant") autant qu’un profond dégoût ("The Grouch", fulmineux et amer constat d’une vie ratée), alors que la rencontre d’une fan japonaise le conduit à trousser une ode enjouée respirant l’amour platonique ("Haushinka"). Une mère de famille, effrayée par les paroles ordurières que lui chante son rejeton de huit ans à qui on vient d’offrir Insomniac, adresse une lettre de réprimandes au chanteur, lequel lui oppose un fielleux droit de réponse sur "Reject" ("Quelle différence y’a-t-il entre toi et moi ? Je fais ce que je veux, et tu fais ce qu’on te dit"). "Prosthethic Head" ferme l’album sur un rejet tonitruant et définitif des mirages hollywoodiens. Comme toujours chez Green Day, l’artwork détaille les intentions du projet. La pochette de Nimrod, parodie d’album photo de lycée des années 50 où les visages sont barrés d’une pastille faisant songer à ces fameuses sucettes sucker! qu’on trouvait dans cartoons de Chuck Jones et de Tex Avery, exprime ce désir de s’inscrire dans la tradition de l’american way of life tout en en dénonçant le pourrissement intérieur. Son apparente sobriété le place comme l’album classique de Green Day.

Si le talent était rétribué à sa juste valeur dans ce monde médiocre, c’est évidemment Nimrod qui aurait dû s’écouler à 15 millions d’exemplaires, et non Dookie. Il faudra se contenter du tiers, car le grand public n’a rien compris à l’affaire. Effrayés par les balades et les cordes émaillant ces 18 titres, les kids continuèrent de quitter le navire Green Day dont la cale n’avait cessé de couler depuis Insomniac. Au moins Nimrod aura eu la vertu de trier le bon grain de l’ivraie. Les adolescents avides de plaisir faciles, éphémères, ne voyant dans le combo de Berkeley que la bande-son de leurs après-midi skate et de leurs goûters Nutella, se jetteront bientôt dans les bras pustuleux que leurs tendront Blink 182 puis Sum 41 et Good Charlotte. Nous ne pleurerons pas une seconde le départ de ces tristes sires. Alors que l’album chute dans les charts presque aussi rapidement qu’il y était entré, le titre "Good Riddance" lui donne soudain une seconde vie inespérée. Les ménagères se mettent à massivement apprécier le morceau, probablement sans savoir que ses géniteurs sont une bande de morveux issus des banlieues d’Oakland. On ne compte plus les séries télés (Urgences, Seinfield), les pots de départ en retraite, les enterrements qui ont depuis utilisé le titre à des fins lacrymales. "Good Riddance" sera le "Every Breath You Take" de Green Day, et la planche de salut de Nimrod. Qu’a fait le groupe de son chef d’œuvre ? Pas grand-chose. Seuls "King For A Day" et "Good Riddance" ont encore droit de cité dans leurs concerts actuels. Le reste est voué aux poubelles de leur discographie. Nimrod traduit pourtant le noble idéal que lui assigne son ADN. Quel besoin de composer des titres de 10 minutes et des disques en trois actes quand il suffit de dégainer une palanquée de hits nerveux dégraissés de toute prétention en trois quarts d’heure ? Armstrong n’a pas retenu la leçon de ses aînés (Who, Pretty Things, Zombies) : le rock n’a rien à gagner en se frottant à l’opéra. Les foules du nouveau millénaire, elles, trouveront leur bonheur sous l’avalanche de cotillons d’American Idiot. Ça sera son choix. Il n’est pas interdit de faire la nique à l’Histoire en revisitant les innombrables trésors de cet Odyssey And Oracles punk-rock au destin malheureux. Et d’ouvrir grand les oreilles.