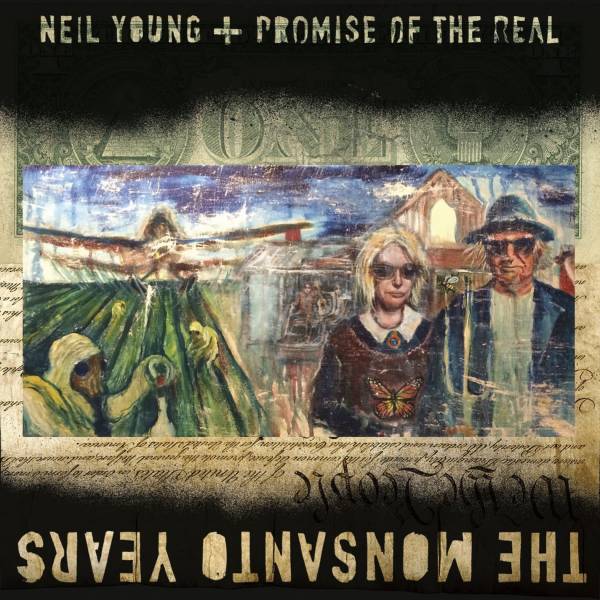

Neil Young

Everybody Knows This Is Nowhere

Produit par Neil Young, David Briggs

1- Cinnamon Girl / 2- Everybody Knows This Is Nowhere / 3- Round And Round (It Won't Be Long) / 4- Down By The River / 5- The Losing End (When You're On) / 6- Running Dry (Requiem For The Rockets) / 7- Cowgirl In The Sand

Il est vrai qu'un leader de groupe de musique, sinon de rock ne donne bien souvent le meilleur de lui-même qu'accompagné d'acolytes. Ces véritables garde-fous artistiques, lorsque ce sont les principes démocratiques qui sont retenus et plus spécifiquement lors du processus de composition, sont les plus à même de cadrer les élans hors-sujet de leur tête pensante et d'en sublimer les éclairs de génie. C'est bien souvent sur cet équilibre précaire, sur le fil du rasoir, que les plus belles pièces de l'histoire du rock ont été livrées. Un état de fait qui reste tout à fait valable dans la carrière d'artistes solos, bien que cet apport salutaire soit allègrement sous-estimé de l'auditoire.

Everybody Knows This Is Nowhere, est probablement avec son petit frère After The Gold Rush, l'album de Neil Young le plus à même de rentrer dans la catégorie d'“œuvre solo majeure à fort apport collectif “.

Neil Percival Young, jeune Canadien entré par effraction aux États-Unis en 1965, traîne déjà derrière lui quelques années à se forger un style en se produisant de bars en bars avec son premier groupe The Squires au Canada, puis avec son premier groupe à succès Buffalo Springfield, accompagné de son ami et âme sœur artistique, Stephen Stills (Crosby, Still & Nash, oui oui celui-là même). La disparition du groove particulier typé Rythm'n' Blues du groupe, personnifié par le batteur Bruce Palmer, ainsi que les velléités d'indépendance de Young auront raison de la formation, après seulement trois albums et un peu plus d'un an et demi d’existence. Puis vint assez logiquement un premier album solo sorti en 1968, qui laissera le Loner (surnom donné à Neil Young en référence à la seconde piste de cet éponyme) amer, en raison notamment de l'utilisation d'une nouvelle technique d'enregistrement (“Système Haeco-CSG”) dénaturant totalement le son de ce premier effort. Young se retrouve alors tiraillé entre ses deux tentatives avortées. L'une en tant que membre d'un collectif contraint aux compromis et l'autre en tant qu'artiste solo dont la totale liberté de composition n'a pas comblé ses attentes.

Nous sommes en 1969, et une troisième voie ne va pas tarder à s'ouvrir à lui sous la forme de plusieurs rencontres décisives. Tout d'abord celle d'avec le groupe de bar de L.A The Rockets, par connaissances communes. Il découvre parmi eux l'alchimie et la communion d'un collectif débarrassé de tout égaux liés au business, à la réussite individuelle et aux calculs d'une carrière à succès. La redécouverte du simple plaisir de jouir ensemble du moment présent et pour la musique dans ce qu'elle a de plus pur, via de mémorables jam-sessions, tous en cercle, façon feu de camp entre potes, va jouer comme un puissant révélateur pour le Canadien. Un lien cosmique indéfectible était en train de naître entre Young et le guitariste Danny Whitten, le bassiste Billy Talbot ainsi que le batteur Ralph Molina, noyau dur de cette formation. Ils seront rapidement invités tous trois à devenir le nouveau backing band fétiche d'un des artistes légendaires de la scène folk rock. Le Crazy Horse était né.

L'autre grande rencontre déterminante de la carrière du Loner est certainement celle d'avec son producteur historique et ami David Briggs. Très exigeant, voir d'une réputation difficile en studio, il saura pousser Young dans ses retranchements pour lui permettre d'accoucher (selon ses dires), de ses plus belles productions. Il déclara d'ailleurs à propos de son regretté ami aujourd'hui disparu :

“Briggs a produit mes meilleurs disques, ceux qui sont transcendants, ceux sur lesquels souffle le Grand Esprit. La muse ne m'a jamais visité aussi souvent qu'à l'époque où on travaillait ensemble.”

C'est sur cet exceptionnel alignement des planètes, que naquit en 1969 Everybody Knows This Is Nowhere.

Lorsqu'on a goûté aux précédentes compositions du Loner, c'est tout d'abord la lourdeur et la rugosité du son des guitares qui désarçonnent l'auditeur biberonné aux balades acoustiques du gaillard. "Cinnamon Girl”, dont la lourdeur des riffs saturés saute à la gorge dès les premières secondes du disque, en est un parfait exemple. Ce second effort solo sonne comme une rupture, un manifeste anti-compromis. Une ode à la liberté, débarrassée de toutes fioritures bourssouflantes. La qualification de “Rock Garage” pourrait trouver ici une itération non dénuée de sens, dans son approche d'enregistrement brute, proche du live et sa mise en avant d'une saturation de guitare extrêmement prononcée. Un parallèle qui n'est pas sans faire écho au mouvement grunge du début 90', reprenant à son compte cet esprit aussi crade que dépouillé de toute rondeur. Une filiation artistique que le Loner ressentira jusque dans sa chaire lorsqu'un certain ami (Kurt Cobain) commettra l'irréparable. Neil entérinera plus concrètement son attachement pour la scène Grunge de Seattle un an plus tard, en accouchant d'un album (l'excellent Mirror Ball) en collaboration avec Pearl Jam. Mais revenons en 1969.

La particularité de cette première association avec le Horse, réside dans ces longs morceaux, articulés autour des traditionnels couplets/refrains, entrecoupés d'une ou plusieurs longues sessions d'improvisations jam. "Down by the River" et "Cowgirl in the Sand" concluent ainsi respectivement la face A et B du disque, en couvrant à eux deux plus de la moitié de l'album. Leurs passages instrumentaux représentent à eux seuls la plus belle démonstration de symbiose qui peut exister entre ces musiciens, tant la complicité et l'amour de jouer ensemble, transpirent à travers ces solos de guitares entrelacés. Le cheval redevient sauvage l'espace de quelques minutes, refuse la selle et part au galop dans l'immensité sauvage. Neil et Danny fond montre d'une remarquable complicité et complémentarité. La “Old Black” de Young (Gibson “goldtop” customisée) semble possédée et parler sa propre langue, faite de solos au gimmick épileptique très caractéristique (basé sur la répétition d'une ou plusieurs notes de manière compulsive). D'une efficace simplicité, la “Old Black” se montre très enclin à laisser de l'espace aux autres instruments, ce qui permet à la guitare de Danny Whitten de lui répondre sans que l'oreille ne s'y perde, par un quelconque manque de lisibilité. La section rythmique soutient fièrement l'édifice à l'aide des lignes de basse de Billy Talbot, toutes en rondeurs, qui procurent au cheval un groove sécurisant, garantissant aux autres musiciens qu'aucune sortie de piste n'est à craindre. Ralph Molina assure ici derrière ses fûts un rôle majeur dans ces longues improvisations. Sa science de l'écoute et son talent certain dans l'accompagnement des subtils changements de tempo amorcés par Young, permettent au cheval de passer du trot au galop sans aucune sensation d'à-coups. Sa finesse d'exécution fera d'ailleurs merveille sur "Cowgirl in the Sand", dont les caractéristiques de roulements et l'emploi constant de cymbales, procurent à son jeu son côté hypnotisant, qui n'est pas sans rappeler les méfaits d'un certain Brant Bjork, batteur historique de Kyuss de son état. Ajoutez à cela une narration mettant en scène un dialogue avec une femme des sables et on obtient un rock poussiéreux, évoquant de grandes étendues désertiques. De là, à qualifier la pièce de proto-Stoner Rock, il n'y a qu'un pas, qui n'est, à bien y réfléchir, pas si déraisonnable de franchir.

Ce qu'il y a de plus singulier dans ces deux pièces, c'est qu'elles constituent avec le titre d'ouverture ("Cinnamon Girl"), les trois plus gros classiques de ce second effort. Il est, à la réflexion assez rare pour un album rock, que ce soient les titres les plus longs et expérimentaux qui fassent office de vitrines populaires. Les raisons peuvent être multiples. D'abord, ces longues sessions jams enregistrées en prise directe n'auraient probablement jamais figuré au Panthéon des classiques du genre, si elles n'étaient pas englobées dans un processus d'écriture préalable, exécuté en amont de l'enregistrement, garantissant une structure de songwriting solide et accrocheuse, au même titre que n'importe quelle autre pièce pop/folk de la discographie du Canadien. Ensuite et c'est à ce moment précis que la légende rejoint l'histoire, puisque selon les dires du Loner, ces trois pièces maîtresses auraient été toutes écrites en un seul après-midi, sous l'effet d'une forte fièvre, plongeant son auteur dans un état de semi-délire planant. L'histoire ne paraît pas si saugrenue lorsqu'on connaît les méthodes de composition de Young, évoquant son besoin d'être dans un état second par la prise de stupéfiants :

“Jusqu'ici, j'ai toujours écrit défoncé. Je me défonçais pour oublier la réalité de ce monde et me glisser dans l'autre monde, le monde musical, où les mélodies et les mots se combinent d'une manière aléatoire, non calculée, comme un cadeau. J'ai toujours déclaré que la pensée est ce qu'il y a de pire dans la musique.”

Un état qui jouera probablement son rôle de catalyseur d'inspiration, au regard du songwriting de premier ordre de cette trilogie mystique. Riffs diablement accrocheurs, refrains entrainants, vocal habité, aussi bien dans les leads que dans les cœurs, sont autant d'éléments les plaçant instantanément dans la catégorie très fermée de grands classiques.

On pourrait légitimement supposer qu'en comparaison, les quatre autres titres feraient office de remplissage, supportant difficilement la proximité de titres de cette trempe. Et pourtant, même si les premières écoutes braquent indubitablement les projecteurs vers cette “trilogie fiévreuse”, les atouts certains (certes, moins tape-à-l'oeil) du reste de l'album, fond de ces pistes, de petites friandises que l'on a grand plaisir à goûter à chaque nouvelle écoute. Que ce soit pour les atours joviaux d'un rock mid-tempo très entrainant sur "Everybody Knows This Is Nowhere", les sublimes envolés à trois voix (mention spéciale à la voix haute de Danny) sublimant une balade acoustique émouvante sur "Round & Round (It Won't Be Long)", ou le folk classieux aux subtils accords de guitare sur "The Losing End (When You're On)", rien n'est ici candidat à l'oubli.

Toutefois, on aurait tort de reléguer “Running Dry (Requiem for the Rockets)” aux côtés de ces titres secondaires. La pièce déroule en effet magistralement sur plus de 5 minutes, une complainte lancinante des plus émouvantes. Les accords de Young et Danny enveloppent l'auditeur dans des nappes de velours chargées d'une mélancolie touchante. Le thème de la perte d'un être aimé et les regrets d'erreurs commises sont magnifiés par un chant tout en retenue, à la limite même du murmure. Mais ce qui fait incontestablement la singularité de cette pièce, est la participation du violoniste du Crazy Horse, Bobby Notkoff, spécialement invité sur ce titre. Cette merveilleuse initiative dote le titre d'un alter ego narratif, secondant Young dans les parties chantées, pour reprendre ensuite le flambeau lors des phases de jam instrumentales. Grâce à ses solos plaintifs et hauts perchés, Bobby réussit l'exploit d'extirper à travers son violon toute la douleur que le protagoniste ne peut exprimer par des mots, s'affranchissant ainsi de toute la retenue que s'impose Young par son chant. Un cri du cœur dont il est difficile de rester de marbre (les frissons sont garantis), tant l'instrument semble souffrir par toutes ses cordes. Une claque émotionnelle sans pareille. On saluera au passage la petite intro instrumentale au conclusif “Cowgirl in the Sand”, parfaite dans son rôle de transition, susceptible de faire sortir l'auditeur de sa torpeur. Une manière habile de préparer l'oreille a aborder ce monument final plus sereinement.

Cette première collaboration permit à Neil Young de toucher enfin à la reconnaissance critique et publique, puisque l'album se classa à la 34e place du Billboard américain et fut son premier gros succès solo. Sa notoriété ne s'est alors jamais démentie et perdura jusqu'à devenir disque de platine en 1986. Il est encore de nos jours, considéré comme une œuvre majeure de l'histoire du rock à plusieurs égards. Cette collaboration fructueuse n'en sera que la première pièce, puisque le Crazy Horse deviendra son acolyte le plus fidèle (50 ans et pas moins de 12 albums studio). Une rencontre essentielle qui aura permis au Loner de traverser des périodes de vaches maigres et de résister aux sirènes commerciales, entre autres dérives sirupeuses du rock des années 80.

Everybody Knows This Is Nowhere, grâce à l'extraordinaire alchimie entre Neil Young et son Crazy Horse, ainsi qu'à la conjoncture d'événements empruntant à la providence, se positionne comme l'autre chef-d'œuvre de Neil Young. Car si Harvest, est souvent cité comme son album de référence, il n'est que la pièce maîtresse de son penchant folk. Everybody Knows This Is Nowhere, est quant à lui, incontestablement encore (et le sera probablement à jamais), son maître étalon “rock saturé”.

Une pièce majeure à l'aura unique et inégalée.