A Newermind on Nevermind

- Introduction

- Le coffret anniversaire passé au crible

- Nevermind : Come As You Are

- Kurt Cobain : Love you so much, it makes us sick

- Dans l'ombre de Nevermind : rock, année 91

- Le rock post-Nevermind : chronique d'une gueule de bois

- Grunge, 20 ans après l'explosion : état des lieux

- Smells Like Nevermind Spirit

Dans l'ombre de Nevermind : rock, année 91

L'histoire du rock risque d'associer à jamais 1991 et Nevermind, au point de presque faire croire qu'il ne s'est rien passé d'autre cette année-là. Un jugement qu'on s'empresse de contredire dès que l'on explore les tréfonds de nos discothèques. 1991 fut un très grand cru, la preuve avec ces 20 albums tenant impeccablement le test du temps. Reste cette brûlante question : en dira-t-on de même de 2011 dans deux décennies ?

5 février

Si la Reine règne presque sans partage sur le rock anglais depuis la fin des années 70, l'histoire lui impose malheureusement un violent coup de frein lorsque l'on diagnostique le SIDA à Freddie Mercury en 1987, entité pathogène alors incurable et fatale à court terme. Mais Queen n'a certainement pas l'intention de rendre les armes sans se battre avec vaillance. Renouant avec des racines hard passablement délaissées (à tort) sur leurs plus récents disques, les quatre hommes accouchent dans la douleur d'un de leurs meilleurs albums, et ce malgré de multiples et éprouvantes hospitalisations qui ont fait trainer l'enregistrement sur près de deux ans. Le résultat en valait pourtant la peine : entre pop hard FM ("Headlong"), progressif andalou ("Innuendo") et psychédélisme hanté ("I'm Going Slightly Mad"), Innuendo est l'épitaphe immortelle d'un groupe souvent décrié mais dont l'ultime baroud d'honneur force le respect le plus absolu. Quelques mois après la sortie de l'album, Freddie Mercury est emporté par la maladie. The show must go on.

Nicolas

lire la chronique de l'album

19 février

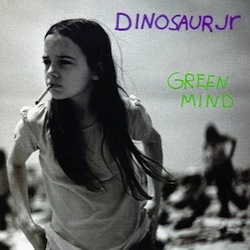

Plus on affine notre connaissance de la période, plus le carton de Nevermind semble rétrospectivement inévitable, tant les signes avant-coureurs pullulent. Tel ce quatrième opus de Dinosaur Jr. Fraichement signé sur Warner et peu après avoir sèchement débarqué Lou Barlow, l'hirsute J Mascis livre ici le prototype primitif du météore grunge qui se profile pour septembre. Le slacker d'Amherst ébauche sur Green Mind une version bricolée, sale et brouillonne de la formule qui fera le succès des bouseux d'Aberdeen : punk disgracieux, hard visqueux, mélodies aussi informes qu'entêtantes... Un rock qui schlingue le fond de chaussette et le jus d'aisselle, mais un rock à hauteur d'ado du fond de la classe, gauche, mal foutu et émouvant. Voilà sans doute pourquoi cette collection d'échardes huileuses à la mélancolie bruyante, bien moins carénées que les ogives de Kurt Cobain, demeure aujourd'hui toujours aussi jouissive que régressive.

Maxime

21 février

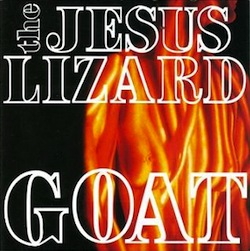

Tous les pourvoyeurs grunge en ont entendu parler mais peu ont osé offrir une oreille encore propre en pâture à la sauvagerie qui s‘échappe de ces neuf titres. Un peu comme les Melvins, on les lit encensés partout mais en faisant mine de ne rien voir tant le bruit qui sourd derrière la porte semble impossible à apprivoiser. Pourtant, des chanceux ayant côtoyé le Lizard dans les années 90, tous vous diront sans hésiter qu’il lui doivent leurs expériences scéniques les plus intenses. Pensez, se retrouver devant David Yow… difficile de trouver plus humain, éructant sa déchéance dans le cri primal, le rire, entre plaisir ambigu et douleur aigue, couinant et gémissant à la face d’un public épris, bouillon d’hormones, passant sans cesse de scène à foule sur des syncopes lourdes, ce jusqu‘à l‘effondrement final, nu et seul sur les planches, ivre d’alcool et de fièvre, le sexe à la main et le micro encore collé contre le ventre suintant… à se demander comment tant de bruits et de vie peuvent sortir d’un corps.

Singularité. Prendre en son sein créatif quatre éléments aussi distincts que complémentaires ne peut mener qu’à l’extase pure. Jesus Lizard a un truc avec ce chiffre, sorte de trinité augmentée à leurs yeux qui fait ressortir l’importance essentielle de chacun des membres du quatuor. Goat s’ouvre sur "There Comes Dudley" et ce basse-batterie à l’amplitude folle sur lequel Duane Denison vient poser ses lignes mélodiques décharnées. La tension que maîtrise le trio est écrasante, David Yow se contenant dans de glauques élucubrations pour mieux exploser avec le reste.

Il se trouve quelque chose de sensuel chez Yow. Sexuel et pervers aussi - dans ses délires scato-libidineux - s’exprimant en public dans un théâtre incantatoire mais qui invite étrangement à une célébration collective du corps, dans des extrêmes qui n’arrivent à être beau qu’en étant profondément vrais. Comment expliquer autrement l’envie de s’abandonner dans "Seasick" et ce « I can‘t swin ! » angoissé qui se découpe sur des dissonances acérées ? ou dans les divagations possédées de "Monkey Trick" parcouru de guitares comme autant de sueurs froides et de ces lignes de basse qui te tiennent en haleine dans le besoin viscéral de ne jamais les voir s’éteindre. Si la batterie de Mac McNeilly est un pilier à la rigueur souple, David Ws Sims est la corde raide du Lizard et Denison un peintre en équilibre sur toute cette tension. Quand à Yow, il est évidemment celui qui joue et s’y balance sans peur.

Goat est une œuvre transpirant l’animalité, sauvage, profondément physique, mise en abîme sous le prisme révélateur de Steve Albini. On touche ici à une expérience sonore unique, une alchimie primitive et buccale qui, et ne jamais l’oublier, est de ce qui se faisait de mieux dans l’Amérique de ce début de décennie nineties. Un disque d’abandon pur qui restera en héritage de la frénésie scénique de Jesus Lizard, témoignage de ce que le groupe a composé de plus dur, brut, dans une jouissance âpre mais bestiale au goût de fin de siècle.

Geoffroy

12 mars

Aux côtés de Sonic Youth, R.E.M. est l'exemple type d'une formation réalisant idéalement la transition de l'indie au mainstream, convaincant Kurt Cobain (Green, premier long format du combo d'Athens sur Warner, figurait dans son panthéon personnel) de franchir le pas. Pendant que le leader de Nirvana s'en mord les doigts, ruminant sa supposée traitrise, les grands frères entérinent placidement la mue pop ébauchée sur Green et déroulent sur Out Of Time une plaisante alternance entre morceaux à l'onirisme délicat ("Endgame", "Belong"), mélodies solaires ("Near Wild Heaven") et complaintes mélancoliques ("Low", "Half The Word Away"). Ironie du sort, alors qu'ils célèbrent les radio songs avec une distance amusée sur le titre liminaire, les musiciens vont casser la baraque avec deux tubes qui trusteront longtemps les charts : la supplique désabusée "Losing My Religion" et le beaucoup plus hédoniste (ou niais, c'est selon) "Shiny Happy People" (honteusement désavoué par le groupe depuis). Certes, cette septième réalisation n'est peut-être pas ce que R.E.M. aura produit de meilleur durant la décennie, mais reste, 20 ans plus tard, un disque de pop-rock bien réalisé, gracieux et accessible. Ah si le mainstream s'était toujours montré à ce niveau de qualité minimale...

Maxime

27 mars

Quelle beauté recèle cette musique. Pureté insaisissable, clarté angoissante, mélodies imprévisibles tapies dans l’ombre, prêtes à bondir et vous avaler au détour d’une accalmie pesante et terrible. Bien des merveilles se terrent dans les recoins de 1991 et ce Spiderland en est incontestablement une des plus subtiles et des plus obscures. Quatuor estimé des mélomanes, Slint arbore aujourd’hui l’étendard posthume des fondateurs pour avoir allongé sur disque les libertés imprévisibles aux images cinématographiques qui font ce qu‘on nomme vaguement post rock. Et comme toujours, à la base des mouvements musicaux se trouve une bande de paumés qui ne jouent la musique que comme ils la ressentent avec inventivité et spontanéité. Dynamique écartelée, nuances touchant au drame et rythmes lancinants sur lesquels se posent des textes noirs et des respirations saccadées. Rien qui ne transparaîtrait de cette simple pochette cartonnée les voyant barboter dans un lac de l'Illinois avec à son revers, une mention précisant: "Cherche chanteuse". Lignes de guitare faméliques, sonorités hardcore, voix conteuse d’histoires, harmonies tendues et tremblantes, frissons d’insécurité, Slint aura posé en son dernier souffle un des pavés les plus intrigants et imprévisibles de cette décennie du renouveau. Encore un groupe tué dans l’œuf avant son épanouissement, trop en avance sur son temps.

Geoffroy

lire la chronique de l'album

3 mai

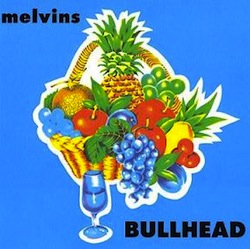

Alors que Nirvana allait éclater à la face d’un monde encore aveugle à toutes les merveilles qui gravitaient et brillaient dans l’ombre, les pères spirituels de Kurt Cobain s’octroyaient enfin la science de l’alchimie. Le grunge était déjà bien installé, confortablement vautré dans un succès auquel il ne s’attendait pas mais le fait est que les Melvins n’en avaient strictement rien à foutre des champignons. Au mieux ils les mangeaient. Le doom avait déjà une certaine place mais le stoner était un fruit juste mûr et le sludge, un nourrisson à peine doué de parole. Pourtant tout prend forme ici, dans cet salle sans fenêtre où s’épanche un "Boris" paranoïaque et claustrophobe, tout en violence contenue. La voix de King Buzzo trouve son identité dans des respirations saccadées, grognements de fou furieux, des textes salement angoissés, collés sur des mesures tordues à la batterie audacieuse, aux basses rondes et aux guitares hyperventilées. Bullhead est un fait rare dans la musique moderne, un album à la puissance gargantuesque qui jamais ne s’abandonne, faute d‘une prise de son trop limitée. Trituré de tension nerveuse insoutenable, il finit par en faire mal au cœur comme une tachycardie inversée. Musique dégénérée penchant vers le second degré, accessible dans les horizons mélodiques qu‘elle dévoile, violemment heavy, flirtant avec les styles autant qu’elle peut s’en foutre. Les nouveaux alchimistes feront de leurs prochains albums des chef d‘œuvres encore plus magistraux, mais Bullhead est le premier monument manifeste de la liberté totale des Melvins et un centre névralgique des genres qui pouvaient procréer en cette année bénie de 1991.

Geoffroy

28 mai

Sorti quelques mois avant le Nevermind de Nirvana, le premier album des Smashing Pumpkins a été l'un des éléments essentiels menant à la révolution alternative qui a transformé le paysage du rock & roll des années 90. C'était au temps où son leader guitariste/chanteur Billy Corgan avait les cheveux longs et où ses riffs métalliques, ses structures épiques et ses paroles poétiques avaient immédiatement interpellé les milieux underground. Originaires de Chicago, les Smashing Pumpkins, qui font rétrospectivement partie de l'ère grunge même s'ils ne sont pas issus de la scène de Seattle, se sont démarqués à l'époque grâce au chant nasillard de Billy Corgan et leurs morceaux en montagne russe, qu'ils soient hard-rock ou plus délicats, avec des influences psyché et gothique. Malgré une production faiblarde signée Butch Vig, les arrangements sont de premier ordre avec des instruments parfaitement en place. La basse de D'Arcy et l'incontestable brio de Jimmy Chamberlin à la batterie en font un must du genre pour un album qui passera toutefois assez inaperçu sur le coup alors que Siamese Dream et Mellon Collie en feront l'un des plus célèbres groupes de rock de la décennie. Pourtant, toutes les caractéristiques des Pumpkins sont déjà présente dans ce Gish. L'alternance de morceaux enlevés ("I Am One", "Diva", "Bury Me" ou la sublime "Tristessa") et de morceaux plus rêveurs ("Rhinoceros", "Crush", "Suffer" ou "Daydream" chantée par D'Arcy) en fait un juste équilibre, riche et complexe. Pour preuve, il est toujours difficile de se souvenir parfaitement de cet album, à chaque écoute on a même l'impression de le re-découvrir. Gish est une première oeuvre de choix qui est sûrement la seule de toute la carrière des Smashing Pumpkins à pouvoir rassembler les fans du groupe et ceux qui ne le sont pas.

Marc

13 août

Avec les années 90 vient le temps, pour les four horsemen, de passer à la vitesse supérieure. Leur but est clair : vendre des millions de disques et remplir les stades. Pour cela, le thrash supersonique des chevelus endeuillés par la perte encore douloureuse de Cliff Burton se voit imposer un sérieux ralentissement de la part de Bob Rock, producteur attitré de l'album et artisan en charge de faire entrer le metal de la paire Hettfield - Ulrich sur les ondes FM. A l'arrivée, la métamorphose impressionne : tempos lourds, son gargantuesque, chant enfin maîtrisé, le Black Album séduit aisément le plus grand nombre, d'autant plus facilement qu'il contient des hits de très grande classe ("Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matter"). Les fans de la première heure hurlent à l'hérésie, mais qu'importe : Metallica a gagné son pari, même s'il devra en assumer les conséquences durant le reste de la décennie.

Nicolas

lire la chronique de l'album

27 août

Elle s'en est pris plein la tronche, la fine équipe de Pearl Jam, à Seattle. Vendue, carriériste, accusée de surfer sur la vague grunge pour voler le succès des petits groupes alternatifs, la team Gossard - Ament n'en a pas moins accouché d'un premier album tout simplement brillant, mélangeant l'esprit du hard rock 70's avec le mal être pluvieux de l'Etat de Washington. Les types viennent de Green River et de Mother Love Bone, et ça, plus grunge, tu meurs. A cette bande de vieux briscards s'ajoute un guitariste fan d'Hendrix (McCready) et un pompiste de San Diego, surfeur et vaguement chanteur à ses heures, Eddie Vedder. La voix prodigieuse de l'animal gorge d'émotion les "Once", "Jeremy" et autres "Alive", les balançant en un tour de main au rang d'hymnes de toute une génération. Le verdict ne se fait pas attendre : Ten surpasse en nombre de ventes tous les autres grands disques grunges aux Etats Unis, Nevermind y compris. La confiture de grand mère Pearl s'apprête à nourrir durablement les tablées de l'Oncle Sam, et accessoirement du reste du monde...

Nicolas

lire la chronique de l'album

2 septembre

La recette du premier album de Slowdive est plus ou moins classique, en tout cas elle l'est devenue aujourd'hui ; superposition de nappes de guitares, chants paresseux (un mâle et un femelle) et instinct pop bringuebalé à l'envi. Il suffit de mettre en parallèle la distorsion visuelle de la pochette et le flou artistique des morceaux pour avoir une petite idée de ce qu'est Just For A Day. Des formes pas toujours perceptibles et une féroce envie de ne jamais voir totalement clair. C'est un petit peu comme une sieste au soleil, une chaude inactivité protégée par des passages nuageux et une éclatante luminosité qui vous guette du coin de l'œil, de loin. Car rien ne perturbe la quiétude des quarante minutes de cet album. Le fait est que les neuf chansons de l'album sont - et c'est peut-être là l'unique défaut de l'opus, quoique son identité en dépend - à peu de choses près neuf fois les mêmes. Là où le shoegaze renaissant tentait de varier les rythmes, d'apporter des nuances, d'incorporer de l'acoustique, Slowdive s'entête et décline neuf variations de la même couleur grisée. Mais ce groupe possède un talent rare, leurs échappées soniques racontent une histoire aussi bien que les meilleures chanteuses folk. Comprenez bien que les voix ou les paroles sont loin d'être inintéressantes, c'est simplement qu'elles participent à un mouvement d'ensemble plutôt qu'elles s'en extirpent. À l'exception peut-être de "Waves" ou "Ballad of Sister Sue", seuls morceaux vaguement centrés sur les voix, Neil Hastead et Rachel Goswell se fondent impulsivement dans le décor. Et c'est cette somme d'éléments qui accouche d'un monument contemplatif, presque cinématographique. Just For A Day, quelque part, est un album innocent et juvénile. Là où son successeur a redessiné les standards de la dream pop grâce à une maîtrise de tous les instants, lui se laisse porter par ses émotions. Parfois, quitte à en faire trop, comme l'épique et torturé outro de "Primal", gorgée de cordes et de distorsions en cascade. Il apparaît cette manie d'éviter toute limpidité, voire toute légèreté dans le son ; comme un obèse en apesanteur, Just For A Day se meut lentement mais flotte avec bienveillance et naïveté. C'est tout ce qu'il en ressort, une image floue mais en mouvement, portée par des courants amicaux. Il est difficile de dire que Slowdive est ici au sommet de son art ou que l'album est touché par la grâce. Mais sa forte identité le rend totalement unique dans un paysage déjà dense. Just For A Day brille d'une lumière faible mais terriblement singulière et attachante, c'est le témoignage imparfait d'un groupe en ascension vers la perfection.

Kévin

17 septembre

Kurt Cobain déteste cette bande de fossoyeurs du rock et de frimeurs camés et libidineux. N'empêche : les Guns N' Roses demeurent, en 1991, le groupe le plus populaire des Etats Unis. Bien décidé à assoir définitivement son emprise sur les charts mondiaux, Axl Rose entoure son nouveau quadruple album, vendu en deux doubles vinyles (et deux CDs chargés à blocs), d'une aura de respectabilité. Terminées les conneries de junkies et les frasques de l'époque Appetite For Destruction : Steven Adler est éjecté et remplacé séances tenantes par Matt Sorum. Si les Guns sont toujours les champions du hard FM, les Use Your Illusion(s) vont s'acoquiner avec des tendances beaucoup plus pop (la reprise de "Live And Let Die" de McCartney et celle de "Knockin On Heaven's Door" de Dylan, "November Rain"), plus sérieuses, plus progressives (nombre de titres dépassent les 8 minutes, Axl se met au piano) et plus politiques. Mais ces deux albums sont surtout le prélude à une montée en puissance de l'égo démesuré de Rose, dont les excès mégalos éclateront au grand jour lors de la tournée pharaonesque qui suivra. Sans le savoir, les Guns sont déjà en train de préparer leur brutale implosion.

Nicolas

lire la chronique de Use Your Illusion I

lire la chronique de Use Your Illusion II

23 septembre

Alors que le monde s’apprête à concentrer toute son attention sur Seattle, Washington, se trame un truc qui aurait pu rester anecdotique, au fin fond des 38°C à l‘ombre de Palm Desert, Californie. Joshua Homme, dix huit étés brulants au compteur, se retrouve en studio avec ses potes Brant Bjork et John Garcia pour enregistrer quelques titres à coller avec ceux de la première démo de leur groupe, Sons Of Kyuss. Le nom est trop long. Désormais ce sera Kyuss. Le bassiste Chris Cockrell n’est plus de la partie, laissant la place à un certain Nick Oliveri, cheveux blonds en cascade, Rickenbacker aux bras et un certain goût pour les narcoleptiques qu’on lui retrouvera plus tard.

"(Beginning Of What’s About to Happen‘) HWY 74". Titre prémonitoire s’il en est. Gros son tirant sur le punk mais avec une lourdeur bien plus prononcée, voix tranchante et chaleureuse de Garcia malgré son jeune âge, groove bien senti de Brant Bjork et riffs secs aux solos maladroits du rouquin Joshua, Wretch possède déjà en son sein les bases qui feront de Kyuss un groupe à la fois dantesque et secret, de ceux qui sont délectables dans la moindre note et que l’on écoute avec la fausse sagesse prétentieuse de savoir qu’ils ne seront jamais à la portée de ce monde.

Chris Goss n’étant pas encore entré dans la vie du quatuor, Wretch s’avère être un album au potentiel ravageur mais encore loin d’être mur, manquant d’une certaine maturité dans la composition de quelques titres et d’une production capable de faire ressortir les volutes de fumées aux vertus psychédéliques que le leader de Master Of Reality saura révéler par ses talents de chef d’orchestre spirituel. A voir le fossé parcouru en onze mois à la sortie discrète mais divine de Blues For The Red Sun et de ses envolées célestes pachydermiques, on pourra comprendre la réticence de ses auteurs à encenser ce qu’ils considèrent comme leurs erreurs de jeunesse…

Geoffroy

23 septembre

Alors que Nevermind impose le style de la pop song Pixiesienne à la planète entière, les lutins de Boston sont sur le point de s'atomiser irrémédiablement, rongés par les tensions croissantes qui règnent entre le directif Black Francis et la (trop) cool Kim Deal. Ultime tirade de folie loufoque et d'indie gonflé à la furie metal, Trompe Le Monde mélange les aliens avec l'architecture française ("Planet Of Sound", "Alec Eiffel"), flirte avec les Jesus and Mary Chain ("Head On"), mais reste avant tout une brillante machine à tubes nerveux et barés ("Letter To Memphis", "Bird Dream Of The Olympus Mons"). Recentré sur des structures plus brèves que sur Bossanova et toujours épaulé par l'impeccable Gil Norton à la production, les Pixies peinent pourtant à convaincre la critique d'adhérer à leur sprint final, même si le disque sera largement réévalué à la hausse bien des années plus tard. Trompe Le Monde porte décidément bien son nom.

Nicolas

lire la chronique de l'album

23 septembre

Rarement les Anglais auront été aussi peu sur la même longueur d'ondes que leurs cousins Américains. Tandis qu'au même moment Seattle sonne les trompettes de la déréliction de la génération X, l'archipel britannique se cadence langoureusement sur les hymnes solaires de Primal Scream. On peut ainsi voir Screamadelica comme le reflet solaire de Nevermind, le combat entre désenchantement et hédonisme, caution punk et tentation techno, héroïne contre extasy. Le rêve communautaire professé par le fédérateur "Come Together", la morgue cool de "Loaded", l'indolence de "Movin' On Up" ou le psychédélisme éthéré d'"Higher Than The Sun" ne cessent d'exercer leur influence souterraine. Le temps a finalement réconcilié ces deux faces d'un même janus : le monolithe grunge reste plus culte que jamais, et le manifeste mutant et drogué du Scream demeure une imputrescible référence du cool.

Maxime

lire la critique de l'album

24 septembre

Rick Rubin siffle la fin de la récré du côté du quatuor de Los Angeles et le funk-punk-rock anarchique des agités du bermuda se voit subir une lourde cure d'efficacité. Libéré de la tutelle d'Hillel Slovak, John Frusciante livre enfin sa pleine mesure, tout en riffs secs et métalliques et soli hendrixiens. Flea et Chad Smith ralentissent la cadence et coulent des tempos moites et lascifs, tandis qu'Anthony Kiedis aborde pour la première fois l'écriture des chansons en terme de songwriting. A l'arrivée, cette cinquième réalisation, ample bacchanale où se côtoient sexe, drogue, mort, amour et rédemption, fait un carton planétaire, cadencé par d'imparables tubes ("Under The Bridge", "Give It Away", "Suck My Kiss"). 20 ans après sa sortie, Blood Sugar Sex Magic reste une pierre angulaire du rock fusion, aussi lubrique que redoutablement pop.

Maxime

lire la chronique de l'album

8 octobre

Il est finalement assez ironique de constater que les vétérans de Soundgarden, ceux qui ont connu le plus de succès à Seattle avant la déferlante Nevermind, ont été les derniers à percer sur le plan international. Terrassés l'année d'avant par le manifeste lourd et morbide d'Alice In Chains (Dirt) et atomisés dans les charts par Kurt Cobain et par Eddie Vedder, alors même que c'est Chris Cornell qui a indirectement présenté le chanteur de Pearl Jam à la bande Gossard - Ament, le jardin du son marque pourtant une évolution décisive dans sa discographie avec ce troisième opus studio. Alors que Hiro Yamamoto tire sa révérence, il se voit remplacé à la quatre cordes (après un bref intérim de Jason Everman) par Ben Shepherd, un type tranquille mais doté d'un solide bagage technique et musical. L'apport de Shepherd est primordial dans l'évolution du songwriting du quatuor, les charges de hard rock puissantes s'en trouvant substantiellement améliorées par une fibre mélodique évidente portée par la voix enflammée de Cornell. Soutenu par des singles coup de poing ("Rusty Cage", "Outshined"), profitant involontairement de la censure apportée par MTV au clip de "Jesus Christ Pose", et surfant surtout sur la vague grunge de Nevermind, Badmotorfinger s'impose comme l'un des albums les plus réussis de Soundgarden et permet au groupe de percer un minimum en dehors de l'état de Washington. Quant à la consécration, la vraie, celle que le groupe aura gagné à la seule sueur de son front, elle ne surviendra que trois ans plus tard avec Superunknown et le triomphe sur les ondes de "Black Hole Sun". Rien ne sert de courir, il faut partir à point...

Nicolas

4 novembre

Stoppez les rotatives ! Et si c'était lui, le véritable album réalisant la transition parfaite entre esprit indie et audience mainstream en cette année fatidique ? Et si c'était elle, cette bande d'aimables branleurs écossais, le conglomérat teenage définitif ? Cette troisième réalisation en a en tout cas toute l'allure : des références irréprochables (la sainte trinité en B : Byrds, Beach Boys et surtout Big Star), des chansons miraculeuses, un tracklisting sans baisse de régime, un alliage parfait de guitares noisy et des mélodies pop... Autant d'atours qui font de Badwagonesque un classique indémodable, retranscrivant parfaitement l'indolence et l'effronterie du teen spirit sans l'encombrer de sa pulsion de mort (n'est-ce pas Kurt ?). Une véritable bible de songwriting à laquelle se réfèreront les futurs Posies, Super Furry Animals, Fountains Of Wayne et autres Weezer. Preuve qu'il avait frappé fort en cette fin 1991 : le disque a été élu album de l'année par le magazine Spin, coiffant au poteau Nirvana et R.E.M.

Maxime

5 novembre

Si l'année 1991 marque de manière évidente l'apogée du grunge, un autre genre musical s'est illustré cette année-là plus que n'importe quelle autre. Un genre qui, de près comme de loin, n'a rien à voir avec le grunge, que ce soit musicalement, socialement ou même géographiquement : le shoegaze. Si un historique précis du shoegaze ne ferait de mal à personne, passons plutôt directement à la case 91. Cette case qui, au milieu d'une impressionnante collection de réussites (Slowdive, Cranes, This Mortal Coil...) a sans conteste vu naître l'album totem du genre, un manifeste mêlant avec génie bruit et mélodie, effets de guitares cacophoniques et froid réalisme. My Bloody Valentine achève son second album, Loveless, après moult efforts, chéquiers dilapidés et producteurs épuisés. La gestation s'est faite dans la douleur, mais le jeu en valait définitivement la chandelle. Cela fait maintenant vingt ans que Loveless est la figure tutélaire d'un genre qui n'a eu de cesse de se développer de cette seule bouture. Ce n'est pas que tout ce qu'il s'est passé avant (Cocteau Twins, Jesus & Mary Chain, Sonic Youth, ...) ne compte plus, c'est simplement que la bande de Kévin Shields a signé l'inspiration commune d'un renouveau musical. Jamais plus depuis la maitrise du bruit n'a été à ce point au service de la musique. Loveless est plus ou moins construit en deux temps. La première partie, jusqu'au climax que représente "To Here Knows When", l'album se chauffe, se plonge dans les nimbes d'un shoegaze gazeux et expérimental. Dès lors, My Bloody Valentine se veut plus tranchant, plus mordant et plus direct. Les rideaux de guitares et les nappes de synthés tombent comme des couperets et le rythme donné par Colm O'Ciosoig s'emballe juste ce qu'il faut. La transition s'opère avec "When You Sleep" où les deux voix de Butcher et Shields s'unissent pour un morceau quasi-lumineux. Ensuite, "I Only Said" se veut plus lourd et lancinant, avec un bourdonnement incessant gravitant en fond d'alignement, puis toute la ligne droite s'enchaîne, mêlant pop songs abrasives et mélo cotonneux. Loveless est une expérience en soi, une quête musicale incontournable. L'étudier et le disséquer n'est finalement utile que d'un point de vue purement technique. Mais se laisser inonder rien qu'une fois par les torrents de décibels de My Bloody Valentine suffit amplement à légitimer le culte rendu à cet album.

Kévin

lire la chronique de l'album

19 novembre

Achtung Baby, ou la renaissance artistique d'un groupe de stadium rock en plein doute, et surtout l'ultime tour de force de la bande à Bono qui, ultérieurement, se contentera d'alterner expérimentations hasardeuses à teneur plus ou moins électro (Zooropa, Pop) et thésaurisations outrageusement conservatrices (tout ce qui a suivi dans les années 2000). Après le triomphe mondial de The Joshua Tree, la volée de bois vert critique récoltée avec Rattle and Hum (en grande partie imméritée) repousse les quatre irlandais dans leurs ultimes retranchements. U2 joue sa survie, et l'enregistrement crispant de ce manifeste pop inspiré par la réunification allemande manque de peu d'avoir la peau du collectif. A l'arrivée, le résultat enthousiasme positivement. Entre verve mélodique souveraine ("One", d'une évidence rare, ou encore "Mysterious Ways"), tentations vaguement indu ("Zoo Station"), mariage électro-rock effleuré ("Even Better Than The Real Thing") ou clairs obscurs tendus ("The Fly"), Achtung Baby enterrine U2 en tant qu'acteur incontournable et intemporel de la musique rock. Bono, The Edge, Clayton et Mullen Jr en profiteront pour empiler plus que de raison réalisations studio décevantes et tournées gigantesques, parfaite équation pour obtenir le maximum d'argent avec un minimum d'efforts...

Nicolas

26 novembre

Il ne faudrait pas oublier que l'album le plus vendu de 1991 n'est pas Nevermind, mais bel et bien Dangerous de Michael Jackson. Le king of pop est alors au faîte de sa gloire, tout auréolé des succès astronomiques de Thriller et de Bad. Cette incroyable suprématie sur les charts mondiaux lui a permis de signer un deal invraisemblable avec Sony : 15 ans d'exclusivité, 6 albums, 1 million de dollars de rente annuelle, et cinq millions de dollars de bonus à chaque album rendu. Fruit d'un travail de 16 mois, Dangerous propose un parfait quota de pop funky mais peine pour autant à mettre en valeur des singles de la trempe de "Beat It", "Bad" ou "Billie Jean". Seul "Black and White" reste aisément dans les têtes, quand "Heal The World" donne une fois de plus dans les grandes tirades humanitaires larmoyantes. Malgré une inspiration déjà en berne, Dangerous, fort d'une armada promotionnelle effarante, s'écoule à 32 millions d’exemplaires, ce qui en fait le deuxième succès de Michael derrière l'intouchable Thriller. Détail comique : c'est un certain Kurt Cobain (et son Nirvana) qui déloge l'album des sommets du Billboard en janvier 1992. Commence alors la lente descente aux enfers de Michael Jackson...

Nicolas