King Crimson

Lizard

Produit par Robert Fripp, Peter Sinfield

1- Cirkus / 2- Indoor Games / 3- Happy Family / 4- Lady of the Dancing Water / 5- Lizard

1970, année qui voit se concrétiser l’utopie du rock progressif de la plus belle des manières au travers de maintes œuvres majeures, dont celle-ci. Album enregistré dans la douleur, album décrié par son principal géniteur, album mal considéré à sa sortie, Lizard réalise la quintessence de l’idée même d’un courant musical que Robert Fripp et ses turbulents apôtres viennent alors à peine d’inventer, mariant avec une fabuleuse pertinence le rock, le jazz et le classique. Un disque plutôt difficile d’accès mais dont les écoutes répétées laissent éclater avec une infinie majesté le talent de King Crimson. À signaler le magnifique travail effectué par Steven Wilson lors du remastering de cette œuvre culte en 2011, qui fera dire à Fripp, à cette époque-là toujours aussi peu enclin à en reconnaître les qualités : “Pour la première fois, j’entends enfin la Musique dans la musique.”

Si In The Wake Of Poseidon, son prédécesseur, a été enregistré par une équipe assez similaire à celle du King Crimson original - à l’exception de taille de Ian McDonald qui déjà avait pris ses distance, Lizard inaugure un tout nouveau line-up recruté à l’arrache sur la route : Greg Lake, ayant d’ores et déjà intégré Emerson, Lake & Palmer, se voit remplacé au chant et à la basse par un ami d’enfance de Fripp, Greg Haskell ; Michael Giles cède son poste de batteur à Andy McCulloch ; et Ian McDonald est suppléé à la flûte par Mel Collins. Restent de l’épopée originelle l’inamovible Robert Fripp et son associé Peter Sinfield qui garde un rôle marginal dans la composition, se contentant d’écrire les textes des chansons, de chapeauter les éclairages de scène et ici de jouer du synthétiseur EMS VCS3, petite nouveauté technologique parcimonieusement employée sur ce disque.

Pour autant, Sinfield garde une influence forte sur la feuille de route de King Crimson, d’autant plus sur cet album-ci qui est censé marquer une évolution dans le style du groupe, lequel, jusqu’ici, a plutôt joui d’une bonne presse même si les similitudes (indéniables) entre In the Court of the Crimson King et In the Wake of Poseidon ont été soulignées par la critique. Il était donc vital de conforter son statut de pionnier en prenant le risque d’explorer de nouveaux horizons, et c’est là que Peter Sinfield entre en jeu. Féru de jazz et d’avant-gardisme, il pousse Robert Fripp à défricher ce terrain tout en réemployant les racines rock et classiques exploitées jusqu’ici. Ce pari fou - qui se rapproche quelque part de la vision utopique voulue par Pink Floyd sur Atom Heart Mother, paru 2 mois auparavant - est assez symptomatique de cette année 1970 où nombre de groupes aspirent, en mariant les contraires avec plus ou moins de bonheur, à créer la musique pop ultime de ce vingtième siècle alors en pleine effervescence. Pari fou, mais quelque part essai à moitié transformé car cette couleur ne sera plus jamais réemployée par le Roi Cramoisi - ni par les Pink Floyd d’ailleurs. C’est en grande partie ce qui en fait toute la saveur. Mais également fausse note humaine car Robert Fripp ne goûte pas vraiment à l’accueil mitigé de Lizard dans les pages spécialisées et en fait le reproche implicite à Sinfield, accusé - sans être nommé, selon la diplomatie typique du guitariste tyran - d’avoir fourvoyé le groupe dans une mauvaise direction. Le divorce sera consommé quelques mois plus tard sur Islands, disque schizophrène qui mariera les allants jazz romantiques de Sinfield et la direction nettement plus sombre et expérimentale voulue par Fripp. Dès lors la trajectoire de l’alter-ego du guitariste est vouée à la sortie de piste, donnant ainsi véritablement naissance à la seconde mouture de King Crimson - celle qui accouchera in fine du colossal Red, mais c’est déjà une tout autre histoire.

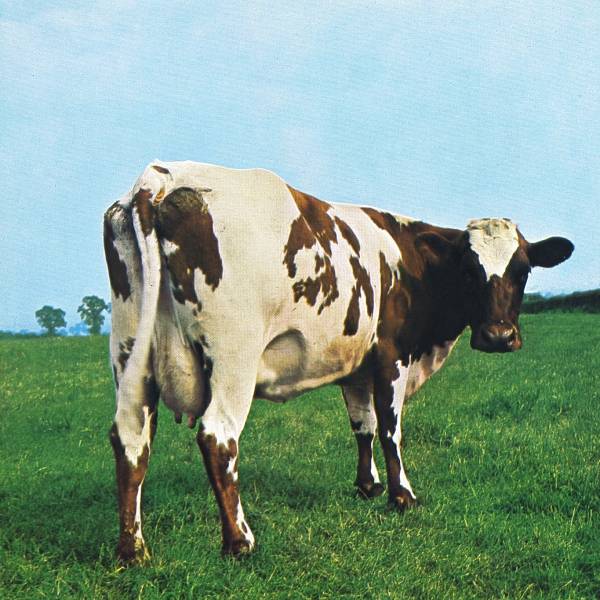

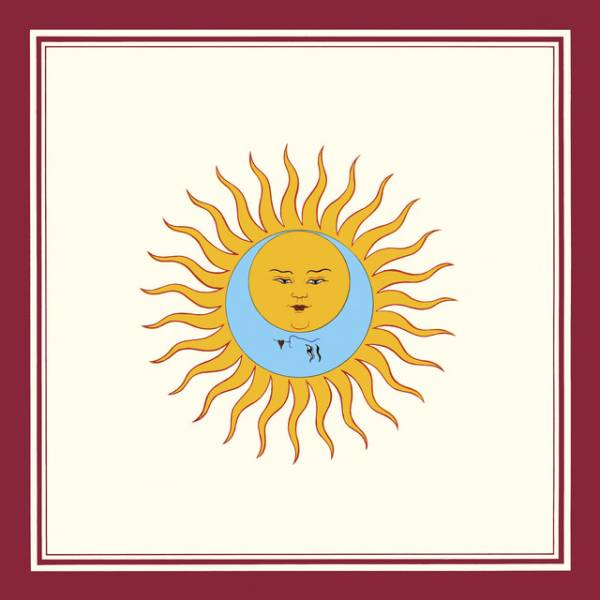

Tant qu’on en est aux analogies, poursuivons un temps la comparaison - pas vraiment légitime ni pertinente au demeurant - entre Lizard et Atom Heart Mother. Si le morceau donnant son titre à l’album engloutit la totalité de la face A du disque à la vache anglaise, la même chose se produit sur la face B du Lézard qui, pour sa part, opte pour un visuel précieux et s’ancrant dans l’histoire médiévale avec un beau “Crimson” enluminé sur fond pastel (le dos de la pochette accueillant un "King" au diapason). L’ambition progressive habite donc bien ces deux œuvres, mais si le Floyd a surtout mis le paquet sur sa pièces symphonique en comblant le reste de l’album par des morceaux disparates nettement plus imprégnés des 60’s finissantes, Fripp et Sinfield ont eux poussé la réflexion jusqu’à son paroxysme en troussant un disque cohérent, homogène, avec quatre autres pièces ramassées tout à fait en phase avec leur mastodonte conclusif. C’est sans doute là que Lizard se démarque d’un point de vue historique et rétrospectif, étant entendu que les charts ont bel et bien adoubé la bande à David Gilmour et Roger Waters au détriment de King Crimson qui, à quelques exceptions prêt et malgré un disque séminal best seller, s’est ensuite contenté de ramasser les miettes pécuniaires de ses contemporains œuvrant dans la même veine.

C’est “Cirkus” qui se charge d’ouvrir les hostilités, et d’emblée on est loin, bien loin de la fougue démente de “21st Century Schizoid Man” ou de la cadence habitée de “Peace” qui inaugurent les deux précédentes réalisations du Roi Pourpre. Débutant dans le dépouillement, tressant une ambiance rêveuse tout en clochettes tintinabulantes, le titre se laisse bien vite happer par un riff de mellotron inquiétant qui lui-même ne peut se résoudre à s’abandonner à l’obscurité et bascule sur ses derniers accords dans une solarité terrienne. Immense tour de force du morceau, la motif se réinvite régulièrement tout au long des presque six minutes trente de cette magnifique introduction agrémenté par des coulées de saxophone ainsi que la guitare sèche légère, tantôt placide, tantôt dérangée de Robert Fripp, signant l’une des particularités du disque : on y entend très peu l’électricité de la six-cordes du capitaine à la barre du navire, hormis principalement sur la seconde moitié de “Lizard”. Autre différence de taille, la voix de Greg Haskell, bourrue et ampoulée mais également triturée électroniquement, détonne par rapport à celle, beaucoup plus pure, de Greg Lake, même si l’on parvient bien vite à apprivoiser ce nouveau vocaliste plus naturel, moins calculateur, dont le hurlement de peur en milieu de tableau saisit sans peine les tripes. Pari réussi que ce “Cirkus” très simple structurellement parlant mais qui sait prendre ses aises et déployer toutes ses couleurs - assez électroniques, finalement - avec une ineffable classe, donnant lieu à un final en apothéose de plus en plus envahi par les sonorités conflictuelles. Pour l’anecdote, c’est le seul titre de Lizard à avoir jamais été joué en live - en dehors de la tournée promotionnelle ayant fait suite à la sortie de l’album.

“Indoor Games” poursuit le périple sur un pur trip jazzy tout en basson, saxophone, clarinette, trompette et flûte traversière donnant épisodiquement lieu à des pauses aérées où Robert Fripp peut se livrer à toutes les facéties auditives possibles, saupoudrées de cuivre et de mellotron. Mariage subtil et réjouissant entre pures sonorités à l’ancienne et avant-gardisme gentiment barré, le titre séduit par sa légèreté, sa gaieté et sa folie douce, comme en témoignent les rires presque éthyliques de Haskell qui concluent l’ensemble. Arrive alors “Happy Family”, beaucoup plus crimsonien, dissonant et expérimental dans ses arrangements. Sur un air égrené avec naïveté - où il serait question de la séparation des Beatles - s’enchaînent un riff glaçant et des envolées précieuses, entre passé proche fantasmé et futur immédiat vécu dans toute son immédiateté, entre grincements acides et accords parfaits radieux. Tour à tour saisissant, intellectuel et onirique, “Happy Family” réalise un petit tour de force condensé en à peine plus de quatre minutes, sans doute la pièce la plus saisissante et gonflée de Lizard où la complexité ornementale débouche sur une furieuse pertinence mélodique : du grand art. Concluant la première face, “Lady of the Dancing Water” verse dans la pause pastorale pure et délicate, piano, flûte traversière et trompette se mariant à merveille pour soutenir cette jolie ballade douce-amère qui, bien moins ambitieuse que ses compagnons d’armes, n’en réalise pas moins une pause salutaire avant la roborative seconde moitié.

Transpercé de saillies de mellotron dérangeantes, “Lizard” s’ouvre sur une mélopée au piano, tantôt triste, tantôt optimiste, avec une tonalité très moyenâgeuse portée par Jon Anderson, le chanteur de Yes ici invité à illustrer le début de ces pérégrinations reptiliennes. La lumière se dispute aux ténèbres pour finir par triompher au gré de “la la las” très flower power et de giclées de guitare complices, une victoire qui prend ses aises grâce à de beaux soli aériens de trompette, de clarinette et de hautbois. On arrive ici à la quintessence de l’objectif de “Lizard”, à savoir marier le jazz et la musique classique, car après ces lignes lisibles se succèdent des improvisations jazzy de très haute volée qui reviennent ensuite aux motifs classiques, et ainsi de suite. Le rock se trouve relégué assez loin en arrière-fond dans cette portion centrale qui prend ses aises avec naturel et majesté. Revenu en catimini, Greg Haskell reprend ensuite brièvement sa place de vocaliste en survolant un gracile air de hautbois, progressivement mellotronisé puis repris en cadence au gré d’un puissant riff de saxo allégé par la batterie virevoltante de McCulloch. Une cacophonie savamment orchestrée s’invite alors à nos oreilles, tour à tour cadencée et rassérénante, mêlant tous les instruments entendus jusqu’alors, sorte de ménagerie déglinguée que se presse de ramener au calme un Robert Fripp qui prend les commandes des cinq dernières minutes de l’épopée, chef d’orchestre dément d’un orchestre qui se laisse gagner au fil du temps par la pénombre. C’est sa guitare qui tire alors son épingle du jeu, soit seule, soit accompagnée, dans l’ire la plus brutale comme dans le dépouillement absolu qui conclut l’affaire. “Lizard”, du haut de ses quelques vingt-trois minutes, constitue un tour de force qui, bien qu’ayant perdu le public de King Crimson en chemin, a su inspirer toute une génération de nouveaux bretteurs, de Van Der Graaf Generator à Emerson, Lake & Palmer dont le “Tarkus” issu de l’album éponyme est nettement influencé par cet insaisissable Lézard.

Pierre angulaire davantage que disque populaire, Lizard a coûté cher à King Crimson, s’aliénant sa fan base mais aussi ses musiciens : Haskell et McCulloch, ulcérés de l’orientation ici prise (bien éloignée de leurs accointances Rythm and Blues) et n’ayant pas eu leur mot à dire sur le projet, ont claqué la porte avant même la sortie de l'album. Pour autant ne vous y trompez pas : nous avons ici affaire à un authentique chef d’œuvre de rock progressif, à la postérité immédiate toute aussi pauvre que celle d’Atom Heart Mother mais porteur d’une influence considérable sur l’ensemble de la scène progressive des 70’s et ultérieure. On sait qu’il s’agit du disque de Crimson que Steven Wilson préfère, le plénipotentiaire artiste - ingé son ayant d’ailleurs fait des pieds et des mains pour le remasteriser immédiatement après l’incontournable In The Court of the Crimson King et bien avant le plus définitif et accessible Red. Surtout Lizard constitue le summum de la collaboration entre Robert Fripp et Peter Sinfield qui s’ébrèche déjà fortement sur Islands, dernier authentique partage de pouvoir à la tête d’un King Crimson qui ne sera ensuite entièrement asservi qu’à son inamovible guitariste. Une référence, donc, un témoignage d’une époque, d’une utopie, et un incontournable de l’année tout comme de la décennie qu’elle inaugure, rien que ça. À ne surtout pas manquer.