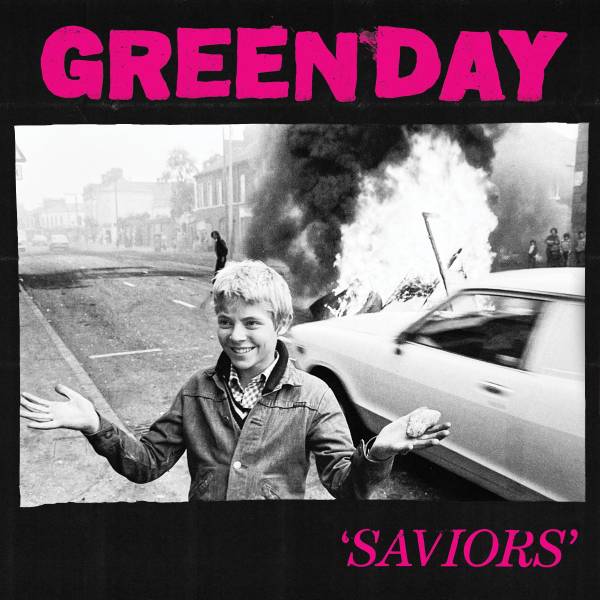

Green Day

Dookie

Produit par

1- Burnout / 2- Having a Blast / 3- Chump / 4- Longview / 5- Welcome to Paradise / 6- Pulling Teeth / 7- Basket Case / 8- She / 9- Sassafras Roots / 10- When I Come Around / 11- Coming Clean / 12- Emenius Sleepus / 13- In the End / 14- FOD

En 1993, le nom de Green Day circule partout dans les clubs de la Bay Area. On parle de ce groupe de gamins d’à peine 20 ans dont le patronyme rigolo évoque l’herbe qu’ils consomment assidûment, de leurs pop-punk acidulée à mille lieues du hardcore ambiant, de leur dégaine de slackers californiens. Au 924 Gilman Street, haut lieu de la mouvance punk de Berkeley qui a tant nourri la culture du trio, des grappes d’adolescentes se pressent à leurs concerts sous les yeux réprobateurs de la population locale, obstinée à appliquer les préceptes du marxisme à la musique. Leurs deux premiers albums sortis sur Lookout! (39/Smooth, 1990 et Kerplunk, 1992) s’écoulent de plus en plus frénétiquement pour atteindre jusqu’à 20 000 exemplaires vendus pour la seule année 1992. Du jamais vu pour le petit label indépendant de Larry Livermore, quand il lui avait fallu attendre une année complète pour que les ventes du disque de son groupe phare Operation Ivy (la culte formation ska-punk que sabordera peu de temps après Tim Armstrong pour fonder Rancid) avoisinent les 2000 unités. La planète rock vit encore sur l’onde de choc de Nevermind, et les majors gardent logiquement un œil rivé sur le vivier indépendant pour en extraire les plus gros poissons. Plusieurs d’entre elles se pressent au chevet du trio. Le groupe ne met pas longtemps à choisir entre ses préceptes underground et les monts et merveilles qu’on leur tend sur un plateau. Billie Joe a quitté le lycée avant d’avoir eu son bac, Mike Dirnt n’a aucune envie que sa mère continue de vivre dans une caravane. Tous ont conscience qu’il ne faut pas laisser passer le train, et tant pis pour les puristes qui ne les ont jamais véritablement encadrés. Warner remporte finalement la mise.

Le combo enregistre rapidement une démo qui traine sur tous les bureaux des directeurs artistiques de la major, mais les morceaux sont loins de déclencher l’enthousiasme. En pleine ère du grunge triomphant, ces titres insouciants qui amalgament Ramones et Beach Boys indiffèrent, la voix d’éternel ado d’Armstrong crispe. La cassette atterrit par voies détournées dans l’auto-radio d’un des producteurs maison, Rob Cavallo, qui vivote de médiocres projets en collaborations avortées. Fan des Beatles depuis son plus jeune âge, il flaire immédiatement l’incroyable potentiel mélodique de ces jeunes frappes et fait le pied de grue devant ses responsables pour les rencontrer. Le groupe lui joue l’intégralité de l’album dans le salon de son squat à Oakland (celui-là même qui sera filmé dans le clip "Longview"). Scotché sur le canapé, Cavallo écoute bouche bée. Les compères font tourner les joints, improvisent un bœuf sur les chansons des Fab Four. La collaboration est scellée le soir même.

Travailler pour le compte d’une major s’accompagne de son lot de pressions, d’impératifs et de compromis difficiles à gérer, mais procure également un certain confort. Green Day n’avait disposé que de trois jours pour mettre en boîte Kerplunk. Il a aujourd’hui tout le loisir de peaufiner ses titres. Soucieux de l’enjeu, Billie Joe et ses troupes se plongent à corps perdu dans le labeur. Le disque doit proposer ce qu’ils peuvent fournir de meilleur, car tous savent qu’on ne leur donnera pas de seconde chance. Une certaine tension règne dans le studio, mais Cavallo la déjoue en emmenant ses protégés dans le bar mexicain local pour de joyeuses beuveries. Avoir un adulte dans ses rangs peut s’avérer pratique quand on n’a pas l’âge légal de s’acheter de l’alcool. Le travail de producteur de Cavallo porte rapidement ses fruits : tout en s’inscrivant dans la continuité de ses premiers disques qui avaient forgé son identité, Green Day brille de tous ses feux. Il suffit de comparer "Welcome To Paradise" figurant sur Kerplunk avec la version actuelle pour s’en convaincre. Fidèle à Joe Strummer lors de l’enregistrement du premier album des Clash, Armstrong dédaigne les guitares flambant neuves qu’on lui propose. Il ne jouera qu’avec son instrument préféré, une imitation Fender obtenue au prix de multiples tractations menées auprès de ses parents, une Fernandez Stratocaster bleue qu’il a bardé de stickers et affectueusement surnommé Blue. Le son si caractéristique de Green Day n’est au fond que cela : une déferlante de power chords à la quinte administrées à la façon des Ramones sur la bien-aimée Blue, reliée à un ampli Marshall. La rugosité du punk emballé dans de petits nœuds roses. Les deux autres comparses participent également au succès de l’entreprise, car Green Day s’inscrit dans la continuité des power trio, celle où chaque membre pousse un peu plus haut ses collègues dans une harmonie constante. La basse de Mike Dirnt colore indéniablement l’ensemble, elle trotte d’un pas nonchalant sur "Longview" comme les baskets d’un gamin sur le trottoir de sa banlieue ou rumine comme une âme meurtrie sur l’ouverture de "She". Batteur surexcité, Tré Cool catapulte l’affaire de toute sa fougue juvénile, arrosant ses fûts de moulinets continus (la conclusion cataclysmique de "Chump", les breaks fulgurants de "Having A Blast" et "Welcome To Paradise"). Si le disque accroche l’oreille dès les premières mesures de "Burnout", c’est à son énergie débordante qu’on le doit.

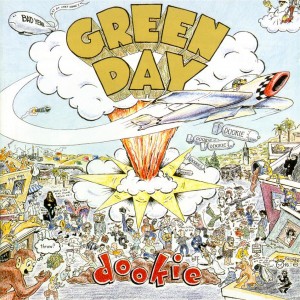

Mixées à Los Angeles fin 1993, les bandes sont rapidement remises aux dirigeants de Warner. Lesquels se frottent les mains. Voilà une poignée de titres qui n’auront aucune peine à trouver preneur. Certes, Nirvana mène les débats à l’époque, mais son succès n’est qu’une aberration dans le ciel sans nuage de l’industrie du disque, une exception qui se résorbera avec sa disparition. Pour ces gens-là, Kurt Cobain, partagé entre l’envie de plaire au plus grand nombre et le dégoût d’y parvenir si bien, était une plaie à gérer pour assurer le train-train promotionnel. Garçon timide et moins travaillé par cette foutue punk rock guilt, Armstrong est un interlocuteur plus malléable. Surtout, ses chansons narrant le quotidien des adolescents de banlieue sont susceptibles de trouver un public immédiat et concerné, là où la musique de Nirvana est basée sur un monceau de souffrances dont on ne sait finalement rien de son objet ni de son destinataire. Mais Green Day entend faire les choses à sa manière. Quand vient l’heure de réaliser la pochette, le groupe refuse l’aréopage de photographes de renom qu’on leur présente pour s’adjoindre les services d’un dessinateur griffonnant pour un fanzine local, Richie Bucher. Une seule consigne lui est donnée : "Fais-nous quelque chose à partir de la merde". Bucher confectionne une espèce de Sgt Pepper’s scato, une explosion fécale recouvrant une ville imaginaire (on distingue en arrière-plan les cheminées des raffineries de pétrole de Rodeo, banlieue originaire de Bille Joe) en proie à un affrontement entre des chiens et des singes se balançant leurs excréments autour d’un Dookie (caca de chien en argot américain) s’étalant en toutes lettres dans une déflagration d’étrons. Les symboles s’y accumulent en vrac : Patty Smith avec d’énormes poils sous les aisselles, Sid Vicious, un Elvis obèse, l’apparition hantant la pochette du premier Black Sabbath, le leader des Black Panters croupissant dans une geôle…

Ce goût prononcé pour l’humour potache ne doit cependant pas occulter l’exceptionnelle qualité du disque, étalant 14 pop songs maturées sous le soleil californien et propulsées par la hargne corrosive du punk, point de rencontre idéal entre l’énergie analphabète des Ramones, l’indolence des Beach Boys et la déréliction latente de la Generation X. A partir d’un canevas inamovible et strictement limité à nombre d’accords se comptant sur les doigts d’une main amputée ("Having A Blast", "Chump", "Welcome To Paradise" et "Sassafras Roots" semblent bâties sur le même riff), Green Day dégoupille d’authentiques joyaux mélodiques, aussi amers sur le fond qu’enjoués et railleurs sur la forme. On y trouve une brochette apparemment inépuisable de singles ("Longview", "Basket Case", "Welcome To Paradise"), des ballades potentielles refusant la mélancolie ("She", "When I Come Around"), des rodéos expéditifs filant à la vitesse d’un skate sur une borne de grind ("Coming Clean", "In The End"). Une véritable collection d’instantanés de l’adolescence qui s’offre corps et âme à la première écoute mais dont les charmes refusent de s’effacer avec le poids des années.

Bénéficiant d’un bouche-à-oreille grandissant glané au cours d’une tournée commune avec Bad Religion, Dookie fait un carton dès sa mise sur le marché le 1er février 1994 en prenant d’office la tête du Billboard. Pris de court par un succès dont il n’avait pas prophétisé l’ampleur, Warner voit les listes d’attente et les ruptures de stock se multiplier, et s’attèle bien vite à represser de nouveaux exemplaires. Les ventes ne cessent de grimper jusqu’à ce jour d’août où le groupe est convié aux 25 ans de Woodstock. Dans une ambiance électrique, Billie Joe harangue la foule, piétine les fleurs disposées près de la scène et le concert dégénère rapidement à la bagarre générale. On envoie des mottes de terre à la face des musiciens qui, loin de se démonter, encouragent le lynchage. Dans la cohue, Mike Dirnt se heurte à la sécurité et y laisse deux dents. Le trio finit sa prestation dans la boue et la merde. Dookie s’étale alors en prime time devant les yeux écarquillés des teenagers du monde entier et l’album, soutenu par les radios et MTV puisant dans ses singles comme les apôtres dévorèrent le pain béni au moment de l’eucharistie, atteint le disque de diamant (10 million de copies, on avoisine les 15 aujourd’hui).

La presse approuve globalement, même si certaines plumes, comme chez Entertainment Weekly, y vont de leurs commentaires assassins : "Appelez ça "Anarchy 90210". Le punk rock du temps jadis a peut-être été la propriété de mouvements glauques souterrains, des surfeurs d’Orange County, de voyous britanniques issus d’un régime totalitaire, mais aujourd’hui, le club Clearasil est en train d’apprendre à pogotter". Proposer un disque de rock frais et décomplexé à une nouvelle génération d’auditeurs passe mal auprès d’une certaine frange du public quand on ne vient pas du bon sérail, et Green Day se cogne un méchant délit de sale gueule, le même qui sera adressé aux Strokes sept ans plus tard pour mise sur le marché de rock bobo-isé. Il est clair que la scène punk californienne goûte peu au teen spirit répandu par le combo, elle qui l’avait de toute façon excommunié dès sa signature sur Warner. Partout sur la planète, on ricane et on montre les crocs dès que les mots Green Day et punk se mettent à cohabiter dans la même phrase. Qualifier de punk ces crétins vulgaires ? Ces traînées qui font le trottoir de MTV ? Johnny Rotten lui-même monte au créneau pour postillonner un torrent d’insultes sur ses rejetons illégitimes. Or, ce procès en Inquisition ne tient pas debout quand on examine les deux principaux rejets sur lesquels il s’appuie.

On conteste tout d’abord Green Day sur la forme, qui n’aurait gardé du punk que ses éléments basiques (les trois accords, le rythme frénétique et le standard des 2 minutes 30) pour les prostituer sur des mélodies accrocheuses. Derrière un punk d’opérette, le trio de Berkeley refourguerait de la pop facile, vidée de sa substance contestataire, prête à se faire digérer par le marché et à inonder les ondes. On s’excuse, mais "Ever Fallen In Love" ou "I Wanna Be Sedated" c’est quoi ? Que faisaient les Ramones à part tenter d’écrire des pop songs avec une économie maximale de moyens ? Si Green Day était resté sur Lookout!, il serait devenu un groupe culte, vénéré par 100 amateurs nostalgiques, il n’embêterait personne. Mais son crime a été de signer sur une major, un argument qui ne tient pas une seconde quand on rappelle que les Buzzcoks et les Sex Pistols étaient chez EMI, les Clash chez Columbia, les Ramones chez Warner (par le biais du label Sire). Quand au matraquage de MTV, Green Day n’a fait qu’utiliser les médias que lui offraient le monde contemporain (Armstrong a même refusé qu’un clip de "Welcome To Paradise" soit filmé, ne voulant pas exploiter une chanson retraçant un épisode révolu de sa vie). On peut le faire sans compromettre sa musique, à l’image des Clash assurant la première partie des Who au Shae Stadium le poing levé.

Ce dénigrement musical se double d’un rejet politique et sociétal, voilà véritablement le cœur du problème : Green Day s’emparerait de la contestation propre au punk pour en faire un fallacieux sceau de rebellitude. D’abord, il n’est pas prouvé que la contestation politique soit une composante obligatoire du mouvement (la conscience politique des Ramones était proche du néant, Johnny était un républicain convaincu mais c’était loin de transparaître dans les textes), et ensuite, Green Day ne conteste pas (il jouera sur ce terrain à partir d’American Idiot et ça n’est ce qu’il fera de mieux), il observe et raconte. Les intégristes de la Bay Area pensent encore vivre sous l’ère Reagan. Mais on vit sous Clinton et la vie semble un peu plus facile. Il ne fait toujours pas bon d’être un marginal ou un perdant en Amérique, mais on est loin du prolétariat anglais subissant le régime de Thatcher. Billie Joe ne fait que raconter sa vie de gamin de banlieue, issu de la middle class, loin de rouler sur l’or, mais qui a toujours pu manger à sa faim. Green Day s’adresse au plus grand nombre parce que, justement, il ne provient pas des franges obscures de la population du continent. Il n’a pas d’histoire misérabiliste à offrir, juste le récit d’un gamin terrifié par le quartier pour lequel il a délaissé le cocon familial, mais qui goûte avec ivresse à l’indépendance ("Welcome To Paradise"). A travers Green Day, c’est en fait son public que les puristes maudissent : ces kids fortement dépolitisés, imperméables à toute idéologie, apparemment heureux de leur existence au sein de la société de consommation comme des moutons ignorants de leur sort. Storyteller ultra-doué, Armstrong confectionne des textes retors, pétris de second degré, d’ironie et de remarquables fulgurances. Sous ses atours joviaux, Dookie est un disque qui ne parle que d’apathie, celle d’une génération qui a en surface tout ce que le confort moderne peut offrir mais qui est travaillée par des pulsions meurtrières ("Having A Blast", "F.O.D."), se morfond dans le néant télévisuel que la masturbation ne parvient même plus à égayer ("Longview"), est en proie à la confusion sexuelle ("Coming Clean") et développe des névroses aigues ("Basket Case"). Il y a manifestement quelque chose de pourri dans l’apparente insouciance qu’affiche la jeunesse du pays de l’Oncle Sam, et Green Day met le doigt juste là où ça fait mal, conscient que le seul rôle qu’on lui permet de jouer est celui de consommateur perpétuel. "As-tu déjà eu l’impression d’être un outil social inutilisé ?" demande Billie Joe sur "She". Dans le même registre, on trouve sur "Sassafras Roots" : "Je suis un perdant comme toi/Avec rien d’autre à faire/Est-ce qu’on peut perdre notre temps ensemble ?" Plus de dix ans à l’avance, il annonce Facebook, les heures passées à intégrer des groupes du type Je ne rabaisse pas la lunette des toilettes après avoir pissé, le néant de vies démultipliées à l’heure de la globalisation des réseaux communautaires.

Il semble qu’on ne puisse pas parler de l’impact de Dookie sans le mettre sans cesse en miroir avec Nevermind. Il est plutôt de coutume d’opposer Green Day à The Offspring qui explose dans les charts la même année avec Smash. La rivalité est réelle (les deux groupes se détestent cordialement), mais il y a finalement très peu de choses en commun entre ces deux combos. Le punk d’Offspring entretient une relation ambivalente avec le metal et le grunge, ne parle globalement que de bagnole et de skate, dévoile un songwriting proche du néant. La banlieue de Berkeley et Orange County, pourtant si proches géographiquement, semblent appartenir à deux continents séparés musicalement. C’est presque malgré lui que le trio californien succède à celui de Seattle. La souffrance, le malaise, le désespoir sont aussi les grands thèmes abordés par Kurt Cobain. Mais ses textes étaient si opaques, si morbides qu’il était bien difficile de s’y projeter. Green Day le faisait de façon plus littérale mais avec talent et authenticité, en parlant à hauteur d’homme aux adolescents, droit dans les yeux, sans les maintenir dans une espèce de vision idéalisée et mensongère de la vie de groupe (les amis, la baise, les beuveries) comme le feront Blink 182 et Sum 41 à leur suite, véritables idiots utiles du système et qui périront de leur juste mort. En jouant sur le registre de l’atonie plutôt que celui de la dépression et en dissimulant le propos sous une musique si enjouée et (trop ?) facile d’accès, le groupe se condamnera à l’incompréhension d’une certaine partie du public et même de ses fans. Pourtant, Dookie est indubitablement un disque qui parle aux kids, même si certains ne l’appréhendent que de façon instinctive. Ce sont pratiquement les mêmes teenagers qui pleureront le Christ grunge en avril et qui porteront le disque au sommet des charts quelques semaines plus tard. Comment un public est-il passé si abruptement de rien à foutre à caca ? Parce que ce sont deux façons de dire merde haut et fort, une bonne fois pour toutes. Un beau sujet que le rock’n’roll n’a pas fini d’explorer.