Nirvana

Nevermind

Produit par Butch Vig

1- Smells Like Teen Spirit / 2- In Bloom / 3- Come as You Are / 4- Breed / 5- Lithium / 6- Polly / 7- Territorial Pissings / 8- Drain You / 9- Lounge Act / 10- Stay Away / 11- On a Plain / 12- Something in the Way / 13- Endless, Nameless

Nevermind, ou le disque qui a bouleversé la face des nineties, et le plus gros carton passé (et probablement à venir) du rock alternatif. Mais Nevermind, c'est bien plus que cela : au delà des 27 millions de galettes parées du bébé nageur cupide écoulées partout dans le monde, cet album phénomène s'est aussi drapé dans une sorte de gloire honteuse et embarrassante, détruisant petit à petit un Kurt Cobain qui n'est jamais parvenu à dompter le monstre qu'il avait engendré, manifeste de colère magnifique qui représentait déjà les prémices de la déchéance et de la mort du Christ aux yeux azurs.

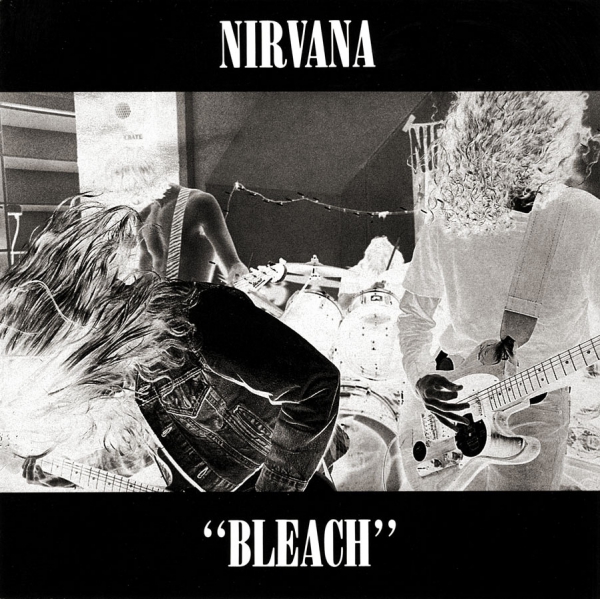

S'il est de notoriété commune que le succès assourdissant du disque a littéralement pris tout le monde par surprise, y compris (et surtout) les intéressés, il est par contre totalement aberrant d'attribuer ce triomphe au simple fait de la malveillance pécuniaire. La version officielle fait en effet état d'un groupe dont l'œuvre s'est faite pervertir par un mixeur, Andy Wallace, qui a rendu une copie bien trop propre et bien loin de respecter le caractère rugueux et crissant du combo. Pourtant, un simple coup d'oreille à l'ensemble de la discographie de Nirvana a tôt fait de dynamiter le mythe de la méchante maison de disque qui a prostitué le rendu sonore de la formation sur l'autel du mainstream. L'évidence est pourtant criante : le seul album de Nirvana à avoir été conçu de façon totalement instinctive a été Bleach, brasier incandescent dans lequel furent forgées des bombes hargneuses et désemparées explosant à la frontière entre rock sabbathien sulfurisé et hardcore hystérique. Point barre. Nevermind, au contraire et comme on va le voir plus loin, a été réfléchi méticuleusement, voir quasi-scientifiquement, dans le but de glaner la plus large audience possible, même si, nous sommes bien d'accord, personne, absolument personne n'aurait pu imaginer la tournure proprement délirante des ventes du disque. Enfin, dernier maillon d'un triptyque complètement antagonique - et conséquence logique du cirque médiatique résultant du succès de l'album bleu, In Utero a été conçu de façon toute aussi méthodique en tant que repoussoir ultime pour oreilles trop sensibles. Il n'y a ici aucune place pour le hasard, mais force est de reconnaître que, pour Nevermind, cet équilibre instable entre la férocité et l'urgence naturelles de Cobain et sa volonté obsessionnelle de rendre son œuvre la plus accessible possible a vraiment de quoi impressionner.

Passons rapidement sur la story Nevermind, d'une part parce que d'autres auteurs l'ont déjà dressée de façon on ne peut plus exhaustive, et d'autre part parce qu'elle n'a finalement pas grand intérêt. Pour résumer brièvement : après 1989, Cobain veut passer à la vitesse supérieure, il enregistre une super demo avec Butch Vig parce qu'il a aimé son boulot de production sur l'album de Killdozer, il vire Chad Channing de derrière les fûts en le remplaçant fissa par Dave Grohl (septième batteur de Nirvana, soit dit en passant), il fait racheter le contrat extensif qu'il avait fait signer à son groupe chez Subpop par Geffen (dont les cadres ont été impressionnés par la démo pré-citée), il obtient une paix royale durant l'enregistrement de son deuxième album, il se laisse convaincre par Vig de céder à quelques bidouilles de production (overdubs, doublage de parties de voix) et il choisit lui-même Andy Wallace pour le mixage suite à une première version du disque estampillée Howie Weinberg qui a été refusée par le frontman. Voilà pour l'édification des faits, mais quelles en sont les fondements souterrains ? Le premier est que Kurt Cobain, avec ce deuxième album, fait le choix délibéré de croiser son sacro-saint punk harcore avec d'autres références plus indie telles que R.E.M., Pixies ou Sonic Youth, tout en recherchant dans le même temps l'excellence mélodique des Beatles, la lourdeur de son de Black Sabbath et la rage brûlante de Black Flag, pour reprendre trois des principales influences du Christ Grunge. Avec ce véritable exercice d'équilibriste musical, Cobain tourne donc le dos au côté fourre-tout et instinctif de Bleach pour aller vers une véritable recherche stylistique qui semble a priori bien éloignée du caractère spontané et "naturel" que l'on prête habituellement à la musique de Nirvana. Le deuxième fondement de Nevermind est que l'intéressé fait tout pour atteindre un succès aussi vaste que possible : le choix de quitter l'indé Subpop pour la major Geffen, le choix de Butch Vig au poste de producteur, le choix d'Andy Wallace au poste de mixage, et même le choix de coller Dave Grohl à la batterie (un type avec qui il n'a pourtant aucun atome crochu), tout, absolument tout converge en ce sens. Inversement, Mr Grohl, l'un des types les plus ouvertement opportunistes de la planète rock, n'a pas nié ultérieurement avoir traversé intégralement les Etats Unis de Washington à Seattle et avoir intégré les rangs de Nirvana parce que le groupe possédait un potentiel d'exposition et d'évolution bien plus important que celui de Scream, son combo d'origine, élément qui a d'ailleurs permis d'asseoir sans effort la popularité des Foo Fighters une fois le trio d'Aberdeen désintégré en plein vol. Alors bien sûr, ce point peut entrer en contradiction avec nombre d'interviews de Cobain dans lesquelles il affirme être heureux de jouer face à de petites affluences en concert et ne pas désirer le moins du monde connaître un succès de masse, mais la réalité parle d'elle-même. Le seul dilemme qui reste à se poser face à une telle ambivalence est le suivant : Kurt Cobain n'était-il qu'un grand ambitieux qui n'a jamais eu les couilles ni les moyens psychologiques d'assumer sa propre gloire et qui a rejeté son propre dérapage mainstream sur ses collaborateurs ? Ou à l'inverse était-il un grand naïf idéaliste qui a vraiment cru qu'il pourrait rester pépère incognito après avoir inventé et réalisé sciemment la bombe atomique du rock ?

Quatre mots, quatre, sont à l'origine de l'emballement populaire sans précédent qui a secoué le monde du rock à compter de septembre 1991 : "Smells Like Teen Spirit". On peut d'ailleurs savourer toute l'ironie impromptue d'un slogan générationnel qui se trouve rabaissé au rang de simple produit de basse consommation, le Teen Spirit étant la marque de déo de la copine de Cobain, Tobi Vail. Car c'est bien d'un slogan générationnel que l'on parle, même si, entre vous et moi, personne n'est vraiment capable de comprendre le sens de cette chanson. D'ailleurs Cobain n'en a jamais délivré la teneur exacte, et sa diction sur ce titre est si calamiteuse qu'on n'y comprend quasiment rien hormis quelques bribes rageuses perçues à l'arrache : "With the lights out", "Entertain us", "I feel stupid / and contagious", ainsi que deux expressions emblématiques de l'apathie cobainienne : "I'm worst at what I do best", et surtout "I found it hard / It's hard to find / Oh well whatever / Nevermind". Par ces quelques braillements scandés avec détachement, Kurt Cobain vient involontairement de stigmatiser toute une génération de jeunes adultes mal dans leur peau, incapables de trouver leur place dans la société mais surtout complètement étranger à leur vie et sans aucune aspiration transcendantale, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel : la fameuse génération X.

Mais au delà de son contenu, au delà même de ses qualités structurelles peu communes (alternance de couplets retenus par une ligne de basse indolente et de refrains braillés avec tous les potards au max sur un riff à quatre temps constamment instable), c'est aussi son clip qui contribue à en forger la popularité, clip qui voit le trio se produire dans un gymnase enfumé devant une foule proprement survoltée. Surtout, la vidéo nous envoie en plein dans la tronche la personnalité fascinante de Kurt Cobain, avec sa gueule d'ange cradingue cachée derrière sa tignasse blonde, le regard aimantant la caméra en un mélange de pudeur complexée et de douleur expulsée avec dégoût. Et puis il y a les autres, Novoselic qui se balance comme une grande gigue junkie, Grohl qui cogne sur sa batterie comme un gros malade, le vieux laveur de sol qui entre en transe, et puis ces pom pom girls débiles qui réalisent une chorégraphie complètement décalée. Fatalement, ce qui devait arriver finit par se produire : entre la subite fascination suscitée par l'approche visuelle du trio et les critiques élogieuses qui pleuvent de tous les magazines spécialisés, la machinerie populaire s'emballe et s'approprie littéralement l'album et sa figure tutélaire, Kurt Cobain, propulsant en trois mois à peine Nirvana au firmament du Billboard à raison de 300.000 copies de Nevermind écoulées chaque semaine, un chiffre tellement astronomique que Geffen est obligé de mettre en standby toutes ses chaines de production d'album pour recentrer l'intégralité du pressage sur le bébé nageur. Et alors que Cobain, Novoselic et Grohl s'amusent initialement de ce succès délirant, ils ne tardent pas à déchanter quand ils constatent que leurs concerts, auparavant restreints à de petites affluences de connaisseurs, sont en train de se transformer en grand-messes pour ados biberonés au FM mainstream et à MTV. Nirvana ne leur appartient déjà plus.

Réécouter Nevermind en 2011 pose de nombreux problèmes. En premier lieu, il convient de faire abstraction de son statut culte incontestable ainsi que d'oublier le plébiscite critique qu'il a suscité à chaud. En second lieu, et c'est probablement le plus compliqué, il faut parvenir à s'extirper du contexte émotionnel inouï d'un album que nombre de personnes (dont l'auteur de ces lignes) ont découvert durant leur adolescence, et dont les écoutes successives ont complètement modifié la perception de la musique en général. Il faut tenter d'oublier le goût de cette madeleine de Proust pour essayer d'envisager l'oeuvre sous un jour entièrement virginal, et surtout, surtout, oublier tout ce que l'on doit à cet album en terme de découvertes ultérieures. Pas simple, vous en conviendrez. Ce qui frappe le plus, quand on se repasse le disque à froid, bien des années après l'engouement qu'il a suscité, c'est la façon dont il sonne. C'est le grain de voix phénoménal de Kurt Cobain, un grain que l'on ne retrouve sur aucun autre album de Nirvana, un mélange de raucité et de plénitude, de déséquilibre et de justesse, de fébrilité et d'assurance, de tristesse et de colère, un compromis (encore une fois) parfaitement stupéfiant qui trouve toute sa quintescence sur les crescendos - decrescendos incessants de "Smells Like Teen Spirit" ou sur les accélérations - coups de frein de "In Bloom" (une rythmique proprement haletante). C'est une guitare là encore parfaitement dosée, lourde, dense, rapeuse, à la limite de la saturation extrème mais sans trop d'agressivité. C'est une section rythmique irréprochable édifiée sur les coulées de cordes grondantes de Novoselic et les obus pétaradants de Grohl. Et puis ce sont surtout ces dynamiques de sons parfaitement construites entre des couplets tristes et épurés et des refrains qui laissent parler la fureur la plus verte. Ce modèle hérité des Pixies se retrouve utilisé sur quatre morceaux (de "Teen Spirit" à "Stay Away" en passant par "In Bloom" et "Lithium") et inscrit l'album dans la volonté bien particulière de susciter une ambivalence émotive entre dédain résigné et révolte qui sort du bide avec rage. Donc formellement, il n'y a pas à sourciller : c'est très fort. Nevermind réussit le pari insensé de flatter l'oreille la moins versée dans l'alternatif-punk sans pour autant compromettre le fond du propos. C'est d'autant plus remarquable qu'il existe deux morceaux complètement azimutés sur ce disque, "Territorial Pissings", charge ventre à terre servant de terreau à un chant de plus en plus hystérique, et surtout "Endless, Nameless", la fameuse piste cachée, sorte de massacre auditif complètement débridé qui laisse Cobain exploser sa voix en des torrents d'irre en apnée tandis que les riffs semblent pulvériser les instruments sous l'assaut des trois forcenés. On imagine aisément ce titre telle une libération salvatrice après tous les sacrifices consentis pour ne pas effrayer le tout venant, même si, bien sûr, le morceau se trouve facilement zappable en fin de liste. Le plus fort est que ces deux chansons un peu plus extrêmes passent comme des lettres à la poste, car elles se trouvent toutes deux situées juste après une balade acoustique qui en atténue de facto les aspects les plus rebutants.

Nirvana, un groupe acoustique ? Bleach était pourtant loin de le laisser supposer, mais Nevermind enterrine officiellement les dons de songwriting prodigieux du blondinet paumé, dons qui exploseront de la façon la plus évidente qui soit sur le MTV Unplugged que le trio d'Aberdeen donnera en 1993. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir de cet album : il s'agit avant tout d'un recueil de pop songs nées dans le dépouillement le plus extrême et restituées avec un habillage de fureur et de désespoir. "Polly" et "Something In The Way" en constituent de singulières exceptions (car leur caractère frêle a été conservé tel quel sur le disque), mais leur filiation les place dans le prolongement logique des brulots désabusés qui les entourent. Si le premier décrit de la façon la plus crue un tortionnaire qui séquestre et viole régulièrement une jeune fille (contraste saisissant et voulu avec la mélodie plutôt solaire du titre), le second part dans le surréalisme cobainien d'un type qui vit sous un pont et y survit en braconnant du poisson... ailleurs le frontman noue des liaisons dangereuses avec les psychoses les plus étranges ("Lithium"), partage son ambivalence à l'encontre de son prochain ("Come As You Are"), ou encore étale au grand jour avec véhémence son absence d'intérêt pour quoi que ce soit ("Breed"). Bref, Cobain s'emmerde, Cobain gamberge, Cobain s'en branle, et il nous livre sa vacuité mentale sans aucune réserve. La seule pique qu'il se permet est dirigée à l'encontre des gros nazes de chauffeurs routiers à flingue qui écoutent du hard rock FM, catégorie socio-professionnelle qu'il exècre particulièrement ("In Bloom"), mais ça s'arrête là : ailleurs les textes peuvent très vite virer au grand n'importe quoi ("Drain You", "Stay Away", tous deux sans queue ni tête)... et rien ne sert d'y chercher des sens cachés ou de la psychanalyse de comptoir, comme s'échinent à le faire des armées de fans transis à longueur de forums internet. Kurt Cobain n'a jamais véhiculé aucun message ni aucune valeur positive, mais il a su comme personne mettre en parole l'absurdité d'une existence qui nous échappe. Moyennant quoi le tout est ici emballé dans un écrin mélodique irréprochable qui permet à ces chansons d'exister en dehors de leurs atours punks, hardcores, grunges, peu importe les qualificatifs. Nevermind, par la force intrinsèque de ses titres, tend à l'universalité la plus absolue, et en cela son succès planétaire n'apparait plus aussi mystérieux qu'on pourrait le croire.

Seulement, c'est également Nevermind qui a tué Kurt Cobain. Lui, le pauvre bouseux d'Aberdeen (autant dire le trou du cul du monde occidental), lui le mec simple et anonyme, le fan de hardcore, le timide, le renfermé, le misanthrope, le type qui faisait marrer tout le monde en soirée, lui qui voulait simplement jouer dans des salles de concert un peu plus grandes et se bourrer la gueule avec un peu plus de types, lui qui souhaitait seulement réaliser le meilleur album possible, n'avait pas les épaules pour supporter un tel triomphe. Pourtant, il aura tout tenté : refus des compromissions (comme cette tournée avec les Guns N' Roses qu'on voulait lui imposer), destruction de sa propre image et de son œuvre (In Utero, qui entreprend de démonter point par point tout ce qui a fait le succès de son prédécesseur), refus de la promotion d'Insecticide, et même fuite dans l'héroïne. Mais rien à faire, la planète Terre n'a pas voulu lui foutre la paix. "I hate myself and I want to die", voilà comment devait s'appeler la suite de l'album bleu, et on ne peut aujourd'hui qu'en regretter le caractère sombrement prémonitoire. Reste néanmoins une œuvre, et dans cette œuvre un album qui a bouleversé toute une génération de jeunes, un album à la conception tout bonnement géniale, un album parfaitement culte. Oh certes, les amateurs de rock, le vrais, les purs, lui préféreront au choix Bleach ou In Utero, et ce de façon quasi-systématique. De peur de partager leur idylle avec un trop grand nombre d'incultes aux oreilles mal lavées ? Allez savoir. Et puis merde, finalement, rien à foutre (nevermind) !