The Who

My Generation

Produit par Shel Talmy

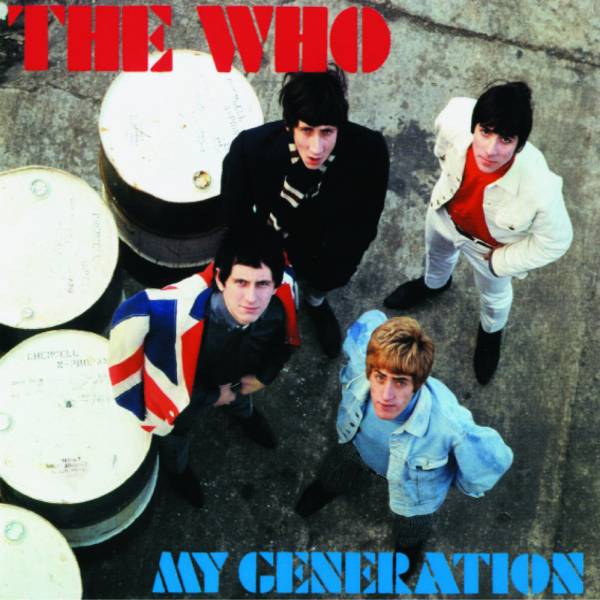

1- Out in the Street / 2- I Don't Mind / 3- The Good's Gone / 4- La-La-La-Lies / 5- Much Too Much / 6- My Generation / 7- The Kids Are Alright / 8- Please, Please, Please / 9- It's Not True / 10- I'm a Man / 11- A Legal Matter / 12- The Ox

Un tube générationnel, la genèse d’un des sous-genres les plus prolifiques et vivaces du rock, un mètre étalon en matière de (anti)technique de jeu (que ce soit la guitare, la basse ou la batterie, ça fuse à tous les étages !), le tout bouclé par des types qui ont à peine 20 ans : belle performance pour un premier album. Pourtant My Generation est rarement le disque que l’on brandit en premier lorsque le sujet Who s’invite à la table. Spontanément, on vantera plutôt leurs opéras rock – formule qu’ils n’inventèrent pas (précédés notamment par le S.F. Sorrow des Pretty Things), les boucles de synthés de "Baba O’Riley", la furie scénique du Live At Leeds, voire, pour les pousse-mégots et les nez de bœuf, ces hymnes pour camionneurs que sont "Who Are You" ou "Eminence Front". Preuve en est, My Generation n’a été repressé en vinyle que récemment (et en mono d’origine, cela va de soit), alors que les coffret LP de Tommy et Quadrophenia ont depuis bien longtemps pris la poussière dans les gondoles de Gibert Joseph. Du coup de force liminaire des londoniens, la postérité ne semble en retenir que son morceau titre et sa réputation de fer de lance du mouvement Mod, soit une vision extrêmement limitée et partiellement fausse de ce qu’il convient de considérer comme l’un des disques les plus fondamentaux de l’histoire du rock, à condition de bien en mesurer la portée. Le cinquantième anniversaire des Who arrive à point nommé pour remettre les pendules à l’heure et les poings sur les i.

En 1964, le rock entre dans sa deuxième décennie d’existence. Toujours juvénile, il offre encore une multitude de continents à défricher ; tout reste à inventer. Mais il est suffisamment mûr pour avoir donné naissance à des monstres qui commencent déjà à faire figure de dinosaures. Alors qu’avec Rubber Soul les Beatles s’affranchissent du monde des humains pour atteindre la stratosphère et devenir un phénomène unique régi par ses propres lois (toute compétition avec eux s’avérant de fait superflue, seuls les Beach Boys seront assez benêts pour venir tenter de les tacler sur leur propre terrain), le barrage de tirs se concentre sur les Rolling Stones, et Kinks, Pretty Things, Animals, Them et autres Yardbirds renchérissent tous dans l’ultra-violence afin de leur ravir le titre envié de groupe le plus dangereux d’Angleterre. Pendant ce temps, un mouvement marginal composé de quelques milliers de jeunes issus de la classe ouvrière s’ébat dans les clubs les plus branchés de la capitale. Les fameux mods, donc, s’ébrouant comme des petits pans dans leur apparat devenu mythique (des parkas au Vespa bardé de rétroviseurs) et dont le principal souci existentiel consiste à investir l’intégralité de leurs maigres revenus dans des fringues hors de prix et à danser jusqu’à pas d’heure gavé aux amphétamines (les Purple Hearts), soient les légitimes ancêtres des rappeurs prêts à dessouder un bloc entier de Compton pour la dernière paire de sneakers en série limitée. Mais inclinez-vous au lieu de rire, pauvres ignorants ! car voici la seule éthique de vie qui vaille la peine d’être suivie, dixit Nicolas Ungemuth du haut de sa Kommandantur…

Comme leur nom (idiot) l’indique, les mods sont des jeunes gens modernes, n’apprécient que les choses modernes et n’écoutent donc que de la musique moderne. Exit donc le rock hanté par le blues à la papa et vive la soul, le jazz et le rhythm’n’blues. Il manquait pourtant aux mods un porte-parole et leur chef de file, le modissime Peter Meaden, mod d’entre tous les mods, celui qui a livré à la postérité le slogan ultime du mouvement ("Modism is clean living under difficult circumstances", le genre de stance définitive qui n’émouvra aujourd’hui que les minots de 15 ans du 8ème prenant trop au sérieux ce que baragouine Patrick Eudeline), surnommé le modfather bien avant que Paul Weller n’en revendique l’appellation, se met en quête d’une vitrine. Et tombe bien vite en pamoison devant ces anciens Detours, aujourd’hui appelés Who avec l’arrivée de Keith Moon derrière les fûts, complétant ainsi leur line-up définitif.

Au mitant des années 60, la concurrence est féroce à Londres, chacun cherchant à enfoncer le clou plus fort, plus vite que le voisin. Les Pretty Things étaient plus laids, plus bourrins, arboraient des cheveux encore plus longs que les Stones, et ferraillaient sur leur second opus (Get The Picture?) un r’n’b des plus létal. Mais à la vérité, personne ne ressemblait aux Who. Personne ne semblait approcher le degré d’incandescence qu’ils atteignaient sur scène. Au centre, le batteur et le guitariste se lançaient dans une bataille bruitiste permanente sur fond de champ de bataille ratiboisé au napalm, l’un pulvérisant ses fûts les poignets tordus et abattant ses mandales par grappes de cinq quand une seule semblait nécessaire pour marquer le temps, tandis que l’autre renchérissait en sarclant son instrument de moulinets gigantesques de power chords en fusion, montant les potards dans un enchevêtrement de feed-back résonnant comme les trompettes du Jugement Dernier ayant pulvérisé le mur du son, bourrant sa guitare de coups de poings sous l’effet de la frustration. A côté, le bassiste semblait s’en foutre et moins préoccupé à accompagner le rythme qu’à imprimer ses propres lignes mélodiques – car les Who est un groupe où la basse chante ! Et au milieu de ce chaos total restait le pauvre chanteur, obligé de hurler et de jouer des poings pour se faire entendre. Les Kinks étaient menés par deux frangins qui se détestaient cordialement, et ne manquaient pas une occasion de le montrer publiquement, mais là ce sont les quatre qui se livrent à une guerre permanente. Ceci, ajouté aux séances de destruction de matériel qui clôtureront toutes les performances du groupe après que Townshend ait accidentellement fracassé sa guitare contre le plafond (trop bas) d’un club où ils ont leurs habitudes, entourera le quatuor d’une aura de violence et de souffre qui le rendra absolument irrésistible aux yeux de Meaden, qui leur offre bien vite ses services de manager.

On se demandera encore longtemps pourquoi un mouvement qui dédaigne le rock par pur snobisme doive à tout prix s’enticher… d’un groupe de rock en guise de porte-étendard, toujours est-il que bien que personne dans le quatuor n’en ait fondamentalement grand chose à foutre du modisme, la proposition est sérieusement étudiée par Pete, le patron. Son cursus au Ealing Art College lui a laissé quelques traces, et il envisage le phénomène pop qui est en train d’exploser avec froideur et lucidité. Les Beatles et les Stones ne se sont pas imposés que par la grâce de leurs seuls mérites musicaux mais aussi parce qu’ils proposaient des concepts puissants et novateurs, portés par des managers dotés d’une véritable vision. Dans le cirque pop il faut savoir se singulariser pour coiffer la piétaille au poteau, le modisme constitue un moyen comme un autre d’y parvenir. Les Who passent ainsi sous la coupe de Meaden et deviennent les High Numbers, un nom plus parlant pour les mods.

Des affiches promettant un déferlement de maximum R&B sont placardées devant les clubs les plus huppés de la ville et le groupe devient rapidement le point de ralliement de la multitude mod. Les musiciens se voient alloués un budget de 100£ par semaine (une fortune à l’époque) à claquer dans les boutiques de Carnaby Street pour satisfaire à la panoplie règlementaire, où aucun détail n’est négligé, jusqu’à la longueur d’une veste à partir du dernier bouton (5 pouces, 4 ce n’est pas assez, 6 c’est trop). Townshend se plonge avec bonheur dans le bain et, dopé aux Purple Hearts, goûte à la vie trépidante qu’il avait toujours voulu mener. Le reste des troupes suit, John sans poser de questions, Keith en prenant l’affaire à la blague, Roger pestant d’avoir à se lisser les cheveux avant chaque apparition publique.

Malgré ces efforts, les 45t des High Numbers ("Zoot Suit", "I’m The Face") se prennent des bides monstrueux. Repéré par un duo de documentaristes (Kit Lambert et Chris Stamp) désirant couvrir l’effervescence rock’n’roll embrasant la capitale, le groupe débarque Meaden, les promeut rapidement et reprend le blase Who, tout en conservant son orientation mod. Pressé par ses nouveaux impresarios de repenser son songwriting sur des bases inédites, Townshend se remet au travail d’arrache-pied. L’année 1965 sera décisive. Les démentiels "I Can’t Explain" et "Anyway, Anyhow, Anywhere" les propulsent dans la spirale inéluctable du succès, jusqu’à la déflagration "My Generation". Sur la lancée, un premier album est bouclé à la hâte (une demi-journée selon la légende, quelques séances étalées entre avril et octobre en réalité) et mis sur le marché en décembre. Pour donner du change à leur supporters, deux reprises de James Brown figurent sur le tracklisting ("I Don’t Mind" et "Please, Please, Please") mais également une cover du très bluesy "I’m A Man" de Bo Diddley, premier coup de canif dans l’orthodoxie mod et qui pourrait valoir à lui seul une excommunication. S’il n’est pas encore verbalisé, le divorce avec cette sous-culture déjà obsolète est consommé.

Tout comme Black Sabbath le fera avec l’attirail sataniste, les Who n’arborèrent ainsi la panoplie mod que par pur opportunisme, sans la moindre once de conviction. Et comme Pierre le martèle bien dans son article, on cherchera en vain les traits constitutifs d’une esthétique musicale qui serait propre au mouvement mod, pas plus en scrutant le jeune répertoire de la bande de Townshend qu’en allant lorgner du côté des Small Faces, The Action ou du Bowie des débuts. On sent bien dans le son originel des Who une appétence pour les rythmiques puissantes, mais difficile de faire la part entre ce qui revient à la frappe phénoménale de Moon et ce qui serait à rapprocher des canons du r’n’b. Tout au plus peut-on reconnaître que Pete a été influencé dès son plus jeune âge par le jazz via son père (qui a joué du saxophone dans plusieurs orchestres) et qu’il a dû puiser dans cette éducation musicale la recherche d’une pulsation primitive affranchie des limites étroites du binaire d’obédience blues. Pour le reste, Townshend assume une posture authentiquement moderne (s’il faut absolument garder ce terme stupide) dans le sens où, contrairement aux Beatles et aux Rolling Stones, il ne se sent pas du tout concerné par l’héritage de Little Richard ou de Chuck Berry mais semble presqu’exclusivement braqué sur la scène actuelle, à commencer par les Kinks. "I Can’t Explain" n’est d’ailleurs ni plus ni moins qu’un décalque de "You Really Got Me", mais quel décalque ! Il suffit d’ailleurs de comparer les deux titres pour mesurer tout ce qu’ont apporté les Who à la science rock’n’roll, ce rythme qui happe autant qu’il matraque, cette insolente nasillarde frottée aux refrains acidulés, cet art de l’efficacité et de la concision, la rugosité alliée à la rondeur. Dès lors on ne s’étonnera pas que le poste de producteur soit confié à Shel Talmy, le sorcier qui a mis en boite les premiers singles de la fratrie Davies.

Sur My Generation le talent brut de Townshend explose en bourrasques victorieuses, en mille cloches carillonnantes. Il y étale une écriture en double détente, riche d’un artisanat très sûr en matière de mélodie pop, avec tout le glorieux décorum anglais pour en soutenir les fondations : arpèges et chœurs en canon ("La-La-La Lies", "It’s Not True"), insolence narquoise ("Much Too Much"), rengaines roublardes ("A Legal Matter") et refrains triomphaux ("The Kids Are Alright"). Et puis, présent à égalité, il y a l’autre Pete, le savant fou de la distorsion, le kamikaze sonique, l’explorateur du mur du son. Techniquement limité, il redouble de prodiges pour repousser les frontières de la guitare amplifiée. Sur "Anyway, Anyhow, Anywhere", il était déjà l’un des premiers à enregistrer un feed-back sur disque et redouble de trouvailles sur l’album : frottement des cordes à vide, morse joué avec les micros, jeu sadique de baisse/remontée de volume… Tout un attirail qui porte à convulsion l’entame patibulaire "Out In The Street" et ses power chords qui bouillonnent en écume, les banderilles frondeuses de "It’s Not True", jusqu’à l’instrumental terminal "The Ox", improvisation autour du "Wipe Out" des Surfaries qui vire à la rave up démente crachotant comme du Link Wray dopé à la térébenthine, lardé de larsens vicieux et ultimement défenestré par un Keith Moon fulminant comme une charge de bisons affolés. Cet art de la réconciliation des contraires est définitivement porté par "My Generation" qui ose autant le refrain morveux que le solo de basse et les couplets bégayés (surconsommation d’amphets ? tentative d’imitation du stutter des bluesmen ? difficulté à lire les paroles au moment d’enregistrer ? à vous de trancher). Une telle schizophrénie se retrouve également dans les textes, plus retors que la pudibonderie des Beatles mais moins ouvertement explicites que la lubricité prosaïque dont les Stones se repaissent. Les coups de menton ("Out In The Street"), la morgue bravache ("The Good’s Gone") et les glaviots à l’encontre de l’autorité paternelle ("Plutôt crever que de vieillir") le disputent tout autant à la mythomanie ("It’s Not True") qu’à la confusion mentale et sexuelle, au manque de confiance en soi ("I Can’t Explain", "The Kids Are Alright"). Entre affirmation bravache et pusillanimité les Who ne savent choisir et préfèrent prendre la tangente devant tout engagement ("A Legal Matter"). Sur la forme comme sur le fond, c’est toute l’ambiguïté du teen spirit qui se voit ici retranscrite avec une acuité alors inédite.

En feignant d’ériger un manifeste mod, Pete Townshend se livre en réalité à une entreprise autrement plus ambitieuse et féconde : il pose les bases définitives de la power pop. Il vend d’ailleurs la mèche sans ambages dans une interview accordée au Melody Maker au moment de la sortie de My Generation, où il qualifie la musique des Who de hard-pop, en référence au hard-bop apparu dans le jazz il y a une dizaine d’années sous l’impulsion d’une poignée d’irréductibles désirant revenir aux fondamentaux rythmiques de cette musique, cherchant à retrouver sa pulsation africaine originelle tout en la réconciliant avec le rhythm’n’blues moderne. C’est un idéal similaire que la power pop poursuit sur ses fonts baptismaux : amalgamer la concision primale du rock avec la suavité de la pop tout en ravaudant sans cesse la formule en profitant des dernières techniques d’enregistrement pour user de gimmicks modernes, avec une efficacité maximale de moyens. Les Who n’inventent pas la formule (Townshend cite les Small Faces, les Beatles de "Day Tripper" et les Beach Boys de "Fun, Fun, Fun") mais sont les premiers à la systématiser et à l’explorer aussi bien thématiquement que musicalement. Le projet de My Generation est au fond celui-là : synthétiser toute l’euphorie grisante d’un "Paperback Writer" et la décliner sur la longueur d’un album entier.

Cependant le terme power pop ne connaitra de véritable postérité que dix ans plus tard, lorsqu’il sera exhumé des limbes pour qualifier les entreprises nostalgiques d’une poignée de groupes égarés aux milieu des seventies déclinantes, désirant rentrouvrir les portes de l’éden beatlesien (The Raspberries, Badfinger, The Knack jusqu’au catalogue de Bomp! et les plus grands d’entre tous : Big Star). C’est pourtant une entreprise autrement plus universelle et œcuménique que My Generation esquisse : l’alliage fringuant de la rugosité du rock avec la suavité de la pop, l’alliance fragile et mouvante des contraires, le fugace émoi adolescent retrouvé, capturé et décliné à l’infini, roublardise et système D érigés comme modes opératoires absolus. La power pop, c’est finalement ce qu’a toujours été la pop-rock à son meilleur, pas cette espèce de soupe que déverse aujourd’hui RTL2 ou Virgin Radio et qui constitue le fond de commerce de U2 ou Coldplay, mais cette force invisible qui sourd sous les plaques tectonique du rock depuis ses origines, rejaillit périodiquement en éruptions sporadiques pour défaire les règnes despotiques des rois décatis pour laisser place à un élan nouveau, offrir à chaque génération d’adolescents leur hymne fédérateur, insuffler le doux parfum d’ivresse que toute époque recherche secrètement. La power pop n’a ainsi pas de territoire précis et butine sur tous les terrains de jeux qu’on peut lui offrir, jadis punk rock ou new wave, hier grunge ou rock alternatif, aujourd’hui néo-garage comme électro-pop. Elle s’accommode aussi bien des Gibson SG que des synthés ou des boites à rythme et unit dans une alliance magique aussi bien les Kinks que Queens Of The Stone Age, les Cars et Green Day, Blondie et Weezer, T-Rex et Franz Ferdinand, Todd Rundgren et Blur, les Pixies et Oasis, Strokes et Placebo. On en retrouve les effluves chez les Arctic Monkeys et les Vaselines.

Pourquoi dès lors My Generation est-il si peu évalué à l’aune de sa prodigieuse postérité ? Parce que sa portée a souvent été mal perçue, à commencer par ses propres géniteurs. Townshend délaisse sa formule presque aussi vite qui l’a édictée pour poursuivre d’autres chimères, ébauche de transcription musicale du pop art bientôt (A Quick One), exploration de son versant publicitaire ensuite (The Who Sell Out), l’opéra rock enfin pour ce songwriter anxieux sans cesse à la recherche d’un concept nouveau pour survendre sa tambouille et qui n’a jamais totalement assumé le fait de n’être qu’un simple (mais génial) musicien de rock. Et quand l’inspiration viendra à stagner, il se résoudra à réanimer les fantômes vermoulus du modisme pour nourrir l’allégorie fumeuse de Quadrophenia et son livret (abs)con qui dépasse en débilité les bornes pourtant bien larges définies avant lui par Tommy. Et puis arrivera Paul Weller qui avec ses Jam fera de My Generation un puits à fantasmes absolu, le succès de son groupe rivant les derniers clous de la légende instituant pour de bon les Who en tant que modfathers ultimes. Pourtant, de In The City à Wake Up The Nation en passant par The Style Council, la carrière de Weller constitue un portrait autrement plus rigoureux de ce que signifie être mod, avec tout ce que ça comporte de lubies et d’éthique stricte. Avec ses costumes slim, ses cheveux peroxydés et sa moue dédaigneuse, Weller a aujourd’hui l’allure d’un vieux jeune homme. Ça donne pas envie, mais on respecte le bonhomme.

On préférera quand même se joindre au chœur souterrain de ces plumes extatiques qui ne cessent de louer envers (la légende dorée d’un modisme surfantasmé) et contre tous (ceux qui s’obstinent à lui préférer à l’hubris vaseuse d’un Tommy) cet opus inaugural et inégalé, à cet album qui a entrouvert les portes du paradis power pop, à ce "My Generation" à qui les "Basket Case", "Smells Like Teen Spirit", "Live Forever" et autres "Seven Nation Army" doivent tout, à ce coup de semonce dont l’impact tellurique égale celui de l’album à la banane comme le premier Black Sabbath. Un disque séminal en somme. Oui, nous employons la mort dans l’âme ce pauvre adjectif usé jusqu’à la corde par les rock critics en mal d’inspiration. Mais il aura rarement été aussi approprié. Alors ravalez votre cynisme et écoutez, voyez les graines germer, goûtez à la pulpe des innombrables fruits qu’elles ont produits, sentez le sol trembler, les secousses ondoyer le long de votre fémur et regardez la terre s’ouvrir, encore une fois. My Generation, le genre de baffe que le rock a régulièrement besoin de s’infliger, pour se prouver qu’il n’est toujours pas mort.