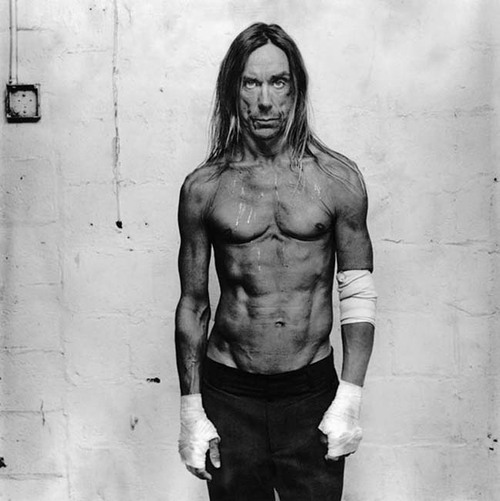

Iggy Pop

The Idiot

Produit par David Bowie

1- Sister Midnight / 2- Nightclubbing / 3- Funtime / 4- Baby / 5- China Girl / 6- Dum Dum Boys / 7- Tiny Girls / 8- Mass Production

Nous sommes en 1975, la scène se déroule dans un asile psychiatrique californien. James Osterberg s’ennuie comme un rat mort, mais au moins il est en sécurité. Il n’y a pas si longtemps, il vomissait ses dents dans un caniveau, inexplicablement attifé en femme, bourré comme jamais, défoncé comme toujours. A cette époque, on l’appelait Iggy Pop, c’était un anti-héro proto-punk à la tête d’un combo culte et chaotique, adulé par une minorité de freaks en quête de sensations fortes, les Stooges. Mais en 75, James n’était plus grand-chose : son groupe légendaire s’était désintégré dans des conditions sordides, et sa tentative d’album solo avec James Williamson n’avait convaincu aucun label. Au fond du gouffre, et pas très enthousiaste à l’idée de crever en même temps que sa carrière, l’Iguane préféra sauver sa peau via l’internement volontaire. Cela dura une année, jusqu’au jour où il reçu la visite du plus célèbre de ses fans.

David Bowie n’était pas au top non plus. Emacié, blanc comme un linge, plus Tin White Duke que jamais. La mémoire laminée par la coke : il n’a plus aucun souvenir des sessions d’enregistrement de son dernier chef d’œuvre, Station To Station. Mais le bougre a de la ressource. Sa muse respire encore : il commence à trainer avec Brian Eno, et découvre les joies du Krautrock, la scène psychédélique allemande dont font partie Kraftwerk, Neu! ou encore Can. Le vampire de la pop va encore frapper, mais d’abord il doit passer prendre son complice dans sa maison de fous. Iggy ne se fait pas prier. Invité sur la tournée Station To Station, il est ébahi par le souci du détail de l’extra-terrestre londonien. Iggy Pop découvre le professionnalisme, et c’est un choc, après les années de délinquance juvénile traversées avec ses intoxiqués favoris, les frère Asheton. Galvanisé, Iggy prend note.

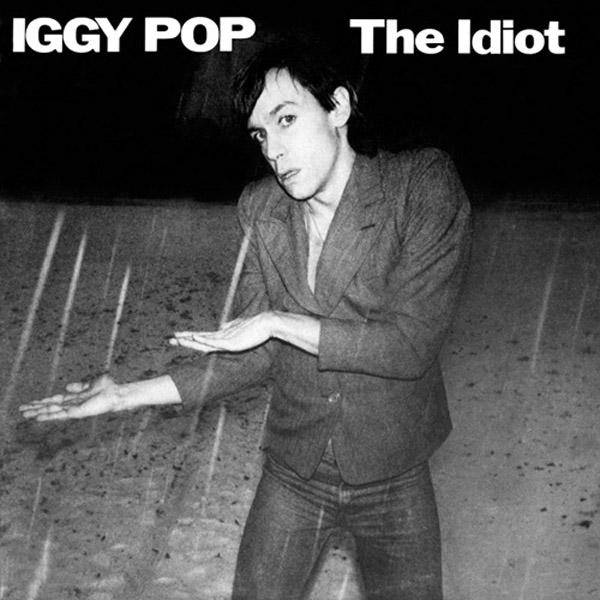

Les fans, eux, se méfient. Iggy Pop est une vraie racaille de Détroit, et Bowie un buveur de thé qui a massacré le mixage de l’ultime brûlot des Stooges, Raw Power. Certains ne pardonnent pas. Présents dans la salle lors du premier concert solo d’Iggy Pop en 1977, Nick Kent et Johnny Thunders attendent beaucoup du retour de l’Iguane aux affaires. Pourtant, la fureur électrique des Stooges n’est pas au rendez-vous. A la place, un son froid et synthétique, un Iggy Pop sous prozac, et un David Bowie discrètement planqué derrière la batterie. Kent est interloqué, mais Thunders fulmine. « Quelle merde. Iggy est devenu la pute de Bowie ». Johnny Thunders n’étant pas le plus délicat des punks new-yorkais, on le voyait mal accueillir à bras ouverts le premier album solo d’Iggy Pop, The Idiot. Une œuvre ambitieuse, surprenante, risquée, et fondatrice à bien des égards.

La galette fut enregistrée au château d’Hérouville, adorable patelin situé dans le Val d’Oise, bien loin des jungles urbaines auxquelles Iggy est habitué. On dit l’endroit hanté par les esprits de Chopin et de George Sand, des spectres autrement plus raffinés que les camés de Detroit. Le bol d’air est bénéfique pour l’Iguane, qui joue au caméléon : avec ses binocles, ses cheveux courts et ses fringues d’élève studieux, il ne ressemble plus vraiment au chanteur des Stooges. The Idiot n’aura pas grand-chose à voir avec la sauvagerie instinctive du trio américain. Sous influence teutonne, Bowie concocte un son rigide et électronique avec grand renfort de synthétiseur, cet instrument méprisé par les punks intégristes. Pop se découvre une belle aisance de crooner déviant, talent dont il abusera lourdement en dernière partie de carrière. "Sister Midnight" déclenche les hostilités avec un groove androïde, porté par une voix de basse stoïque qui attendra la dernière minute pour lâcher la bride. Cerné en plein enfer new-wave, il hurle comme un loup pris au piège, primitif étranger à toute forme de technologie. Seule la guitare inventive de Carlos Alomar vient apporter de l’humanité à cette machinerie, incarnée par la basse obsédante de George Murray, la batterie sentencieuse de Michel Santangeli et les claviers futuristes de Bowie.

Une boîte à rythme que n’aurait pas renié le duo de Suicide introduit "Nightclubbing". Bowie voulait une batterie organique, mais ce beat glacial et insidieux fut conservé, sur l’insistance d’Iggy Pop. Ce dernier se fait langoureux, bien aidé par un piano-jazz décadent. La six-cordes de Carlos Alomar, à bout de nerf, crache d’impressionnants tourbillons électriques et achève de pervertir un tube fêlé pour boîtes de nuits malfamées. Pas besoin d’être bilingue pour saisir le texte, la musique parle d’elle-même et l’imagination fait le reste : nous sommes dans une fête guindée qui, au fur à mesure des heures qui défilent, s’abîme dans d’épais nuages narcotiques. Les invités sont des dandys accrocs à la morphine, des beaux-parleurs au charme effrayant, rarement cohérents. "Funtime" enfonce le clou de l’hédonisme titubant, avec ses chœurs ivres morts et sa guitare rattrapée par la science fiction. Un hymne dionysiaque au son énorme, parachevé par de violentes giclées distordues, comme si vos oreilles léchaient des piles et y prenaient du plaisir. Au niveau de l’orgasme SM, "Baby", inquiétante rengaine new-wave dominée par des nappes électroniques ombrageuses, n’est pas mal non plus. "China Girl" est sans aucun doute le moment le plus émouvant de The Idiot. Iggy Pop y livre peut-être l’interprétation la plus intense de son répertoire (« It’s in the whiiiiiiiite of my eeeeeeyes ! »). Celle qui lui inspire un tel désarroi se nomme Kuelan Nguyen, la copine de Jacques Higelin d’origine vietnamienne (on sait que les américains ne sont pas les champions de la géographie). "China Girl" dépeint la décrépitude d’une relation amoureuse dans des termes menaçants, allant assez loin dans la rancœur d’amant déçu (« My little China girl / You shouldn’t mess with me / I’ll ruin everything you are »). Endommagée par la passion névrotique du chanteur, "China Girl" est une perle intimiste dont Bowie fera une reprise franchement inutile dans les années quatre-vingt.

Et au milieu de toutes ces expérimentations mutantes, Iggy cherche ses comparses, les frères Asheton. Brutalement sevré de son ancien groupe de rock, Iggy est en manque et le fait savoir sur "Dum Dum Boys". Les frangins n’ont pas dû apprécier l’ironie de voir leur ancien leadeur se lamenter de leur absence sur un titre si volontairement pachydermique, avec une guitare braillant un inlassable arpège métallique sans jamais se planter sur le métronome. Les Stooges étaient un prodigieux accident de voiture musical, et "Dum Dum Boys" est une extravagante ballade post-biture d’une concision fascinante et malsaine, s’étirant sur sept minutes aliénantes. Enfin, avec sa sirène tyrannique harcelant le morceau entier, "Mass Production" évoque un univers glauque de déchéance industrielle. On est en plein milieu d’un port cauchemardesque où des milliards de futures ordures s’importent et s’exportent. On y surprend un Iggy Pop en flagrant délit de drague maladroite, et on devine que la démence comateuse qui l’habite ne lui permettra pas d’obtenir le numéro de la fille. Bowie conclue le morceau avec une boucle synthétique particulièrement tortueuse, les yeux déjà tournés vers l’avenir, aiguisant son inspiration pour sa future trilogie berlinoise avec Brian Eno.

Seule ombre au tableau, qui empêche l’album d’obtenir sa cinquième étoile, les trois minutes indigentes de "Tiny Girl". Certes, ça passe relativement vite, mais un titre loupé au milieu de sept bombes atomiques, ça se remarque tout de même. David Bowie y bave un long solo de saxophone pas follement sexy, beaucoup plus proche de la complaisance FM que de ses partitions majestueuses sur Low et « Heroes ». Le titre ressemble à une vague parodie de Sinatra, chantée correctement par un Iggy Pop pas trop déstabilisé. Ce sera l’unique anicroche d’un album d’une grande cohésion thématique et musicale, une dystopie assourdissante dans laquelle déambule une rock-star cramée mais en rémission, fraîchement sortie de l’asile.

The Idiot aborde finalement les mêmes thèmes que la trilogie discographique stoogienne, mais avec un traitement totalement différent. L’œuvre est cérébrale, exécutée avec une gueule de bois monumentale. C’est la méditation d’un allumé notoire qui, magnifiquement engoncé dans les méandres sophistiqués d’une musique robotique, révèle les séquelles d’un train de vie explosif. The Idiot, c’est comme cela que certains considéraient Iggy. Lou Reed et Lester Bangs, trash-talkers virtuoses, ne se sont pas gênés pour lui adresser leur condescendance dédaigneuse. Mais The Idiot c’est aussi un chef d’œuvre de Dostoïevski, pavé dont se délectent Bowie, le producteur Tony Visconti et bien sûr Iggy Pop. La pochette elle, est une référence à un tableau d’Erich Heckel, comme pour signifier que derrière la carrure scarifiée de la bête de scène, se cache un esthète à l’élégance déglinguée. Premier album solo, coup de maître, The Idiot demeure le plus bel ouvrage de la discographie de l’Iguane. Le grand public lui préfèrera facilement le suivant, Lust For Life, solide opus de rock’n’roll sulfureux, toujours produit par un Bowie désireux de se réserver les textures électroniques pour Low et « Heroes ». Mais The Idiot reste l’aventure sonore la plus audacieuse d’Iggy Pop, une épopée visionnaire, qui peut prétendre sans honte avoir créé des émules, voir un genre à part entière. D’ailleurs, c’est le dernier disque qu’écouta Ian Curtis avant de quitter cette terre.