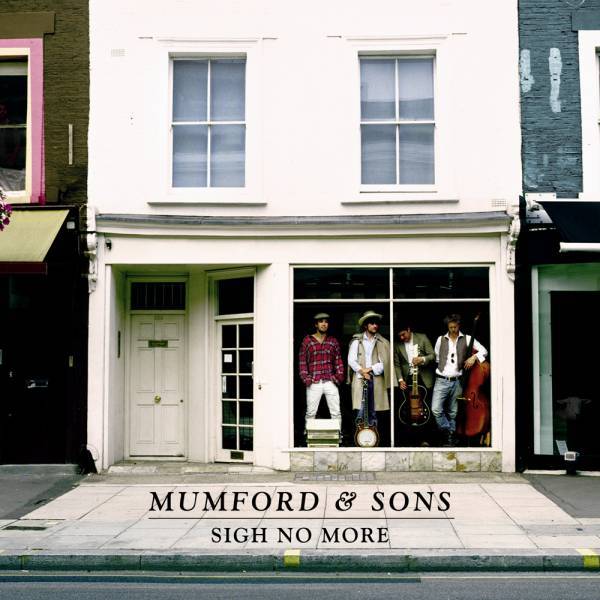

Mumford & Sons

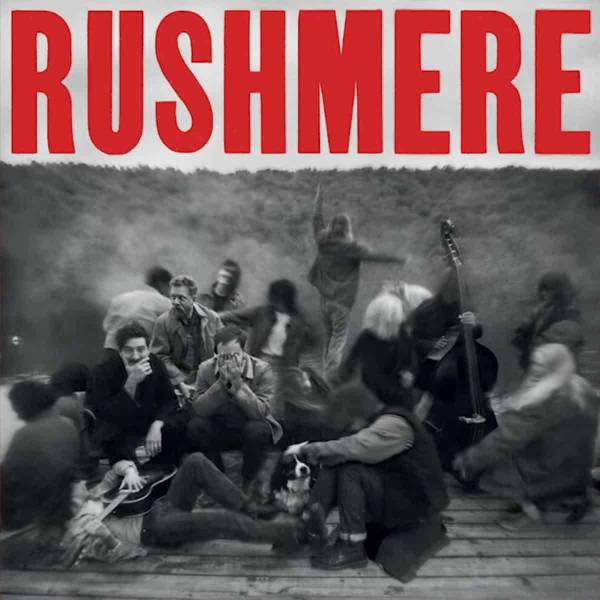

Rushmere

Produit par marcus Mumford et Dave Cobb

Je descends de la montagne...

Or donc, il y a vingt-cinq ans, Marcus Mumford a eu une épiphanie.

En écoutant l’extraordinaire bande-son du merveilleux O’Brother Where Art Thou ? (Joel et Ethan Coen - 2000). Parce que le film s’écoute au moins autant qu’il ne se regarde (1).

Marcus Mumford a entendu comment la musique traditionnelle britannique (anglaise, irlandaise et écossaise) avait cheminé dans l’âme des colons (et des repris de justice) qui étaient partis à destination des futurs États-Unis d’Amérique dès le XVIIème siècle.

L’avantage de la culture orale, c’est qu’elle ne prend aucune place dans les bagages. Mais elle participe à la survie de ceux qui migrent ou qui fuient en leur rappelant leurs racines puis en façonnant leur identité ultérieure.

C’est dans la chaîne montagneuse des Appalaches (à l’Est des États-Unis) que le courant musical britannique va s’enraciner et, parfois, se métisser avec des techniques de chant africaines. Plus tard, il descendra de sa montagne pour s’encanailler et se fiancer à la musique des esclaves enlevés de force de leurs terres africaines.

Et puis…

Le suite est connue : Sister Rosetta Tharpe. Les studios Sun. Le dérapage sonique de Scotty Moore. Elvis qui embraie. Et le rock naît.

Plus tard ressuscitée par The Band, la musique de la montagne (2) sera la mère de ce que l’on baptisera ensuite l’Americana.

Et l’Americana va voyager à son tour, rebroussant chemin jusqu’à ses premières terres natales.

Ou, plus justement, natives.

Et ce sera le retour à la maison où Marcus Mumford appris à gratter sa guitare folk. Ce qui fait dire à certaines oreilles pourtant pointues que Mumford And Sons est un groupe trop "américain". Malgré l’accent clairement anglais.

En réalité, C’est The Band qu’il aurait fallu taxer de Britannicana. Question de sémantique élémentaire.

Mais l’histoire ne se réécrit pas.

Well… It’s tea time !

Les élégantes savent qu’il est impossible de danser le Flamenco dans une robe à panier de satin trop guindée. Dans le même esprit, une fois passé le plaisir de la découverte, il ne faut pas s’attendre à des surprises ou à des novations lorsqu’un groupe "orthodoxe" pratique avec dévotion (avec religion, si l’on préfère) un style qui répond à des codes déjà très étriqués.

Si fait qu’album après album (seulement cinq en seize années), le fan le plus exalté est inévitablement gagné par un sentiment (confortable ou exaspérant) de déjà entendu. En fait tout réside dans la nuance. Un poil plus vite. Un poil plus lent. Un peu plus de banjo. Un peu moins.

Et Marcus Mumford n’aide pas vraiment son public à développer son imaginaire : ses lyrics se déclinent en moyenne sur cinq à six lignes de cinq ou six mots qui décrivent un moment suspendu, un sentiment fugace ou une simple sensation.

Parfaite économie de moyens...

Il est finalement symptomatique que Rushmere rende hommage à un étang, aussi bourbeux et paisible que merveilleusement quelconque, où se posent parfois les cols-verts qui s’offrent un petit batifolage dans le Sud-Ouest de Londres. Du côté de Wimbledon.

Selon la légende du groupe, c’est là que tout aurait commencé. Au bord d’une mare à canards. L’excitation atteint déjà des sommets.

Porté par la voix chaleureuse et fédératrice d’un leader désormais omnipotent (3), Rushmere est un ensemble essentiellement acoustique et délicat qui, si l’on excepte quelques brefs instants légèrement fiévreux (proches de 37,1°), génère un ennui profondément extatique.

Extatique, nostalgique et paradoxalement interminable, alors que l’opus dure moins de trente-cinq minutes.

Formellement, l’album est "parfait". Mais son écoute s’apparente à une heure du thé passée chez Auntie Winifred et Uncle Albert. Quand le tic-tac de l’horloge murale, parfaitement ponctuelle, domine les rares conversations. Jusqu’à l’hypnose.

On peut adorer ça. Tout dépend des circonstances et des aléas de l’existence.

Chargée de souvenirs et d’émotions, la plage titulaire (subtilement éditée en single avant-coureur) vaut malgré tout son pesant de scones à la clotted cream.

"Malibu" (qui évoque musicalement les premiers efforts du groupe), "Caroline" (4) ou encore le très calibré "Surrender" ou le conclusif "Carry On" entretiennent une relative illusion.

Mais ce ne sont que d’éphémères nuages de lait dans une tasse de porcelaine victorienne Royal Albert Old Country Roses.

A force de guetter une envolée digne de ce nom, l’attention finit par s’égarer. Pour se concentrer sur le tic-tac de l’horloge. En attendant que le thé noir infusé à soixante-dix-huit degrés, refroidisse un peu...

Même si, chaque jour, pour toi et moi,

Tout devient de plus en plus clair

Le silence porte pourtant une douleur

Et c'est mieux que l'inverse… (5)

Tic-tac...

Et alors ?

Et alors ? La morale de cette histoire pourrait être que certaines formes musicales sont plus libres dans les montagnes et les campagnes que dans les villes. Histoire d’alimenter la vieille polémique qui oppose les êtres urbains aux êtres agrestes...

Hi, Hi, Youpee, Youpee, Hi...

(1) Joel et Ethan Coen ont fait œuvre magistrale de fouille-greniers avec l’aide du merveilleux Joseph Henry T Bone Burnett III qui fait autorité absolue en la matière. Pour ceux qui sont curieux de visiter un musée musical vivant, la bande-son du film est hautement recommandée.

(2) Celle que l’on appelle également Old Time Music se caractérise par l’utilisation préférentielle d’instruments acoustiques, le plus souvent la guitare et le banjo (qui a gagné une corde – la cinquième – aux États-Unis).

(3) Winston Marshall a quitté le navire. Le gaillard est un fan militant d’un certain Andy Ngo, un influenceur américain conservateur, raciste, islamophobe et trumpiste (je sais, tout ça fait un peu redondant). Son prosélytisme lui a attiré des critiques au sein du groupe et de son entourage. Et le banjoïste a finalement claqué la porte sous le prétexte qu’il n’y bénéficiait plus d’une complète liberté d’expression. Bon vent, mon gars !

(4) Loin de la Caroline qui faisait chavirer Status Quo, celle-ci est une bien vilaine fille qui ne fait qu’à énerver Marcus...

(5) Traduction intégrale du texte de "Monochrome".